Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Сложный орнамент на раковинах мог ускорять вымирание некоторых аммонитов

Международная группа биологов и геологов проанализировала строение нескольких сотен вымерших головоногих — в частности, сложность орнамента на раковинах аммонитов — и обнаружила закономерность: эволюция орнамента коррелировала с динамикой вымирания различных видов моллюсков. Это редкий случай, когда можно проследить подобное влияние.

История нашей планеты знает множество различных вымираний — от массовых вроде Великого вымирания, которое завершило палеозойскую эру, до частных случаев исчезновения животных, например птицы додо или сумчатого волка.

Причин для вымирания тоже немало: эру динозавров 66 миллионов лет назад прервал, как считается, крупный астероид, который после столкновения с Землей вызвал длительную зиму. Главным фактором, спровоцировавшим пермско-триасовое вымирание, принято называть стремительные и объемные выбросы лавы, которые сейчас известны как сибирские траппы.

Не стоит забывать и воздействие человека: по его вине с лица земли исчезли гигантские нелетающие птицы моа, не знавшие естественных хищников. Охотники с собаками, потепление климата в конце плейстоцена (2,588–0,0117 миллиона лет назад) и участившиеся болезни — все это довело мамонтов до полного исчезновения около четырех тысяч лет назад.

Вымирание может быть и следствием естественного развития, но проследить такое сложно. Группа биологов и геологов из Китая, Франции и Германии решила проверить, как усложнение строения в процессе эволюции сказалось на выживаемости таксона. В качестве объекта выбрали аммонитов — подкласс головоногих моллюсков, вымерших, по разным оценкам, в конце мелового периода или в начале палеогена, то есть приблизительно 66 миллионов лет назад.

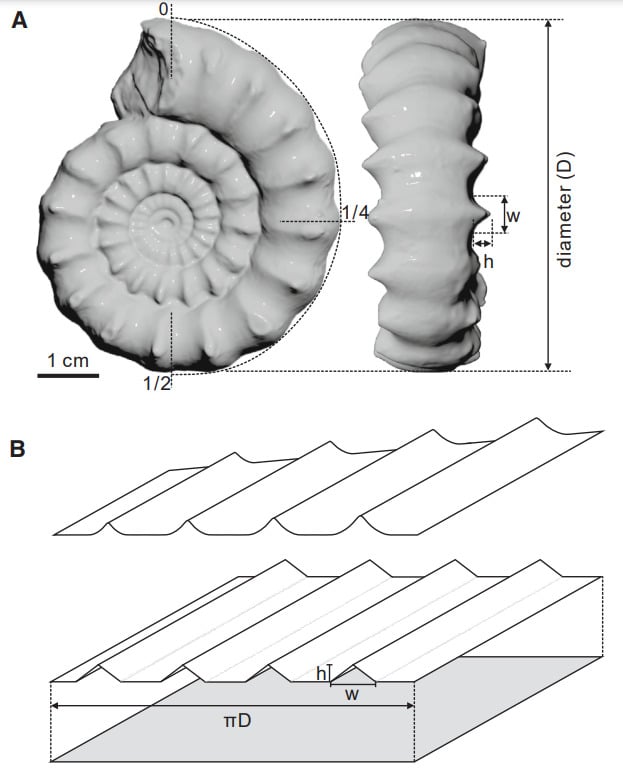

Исследователи отобрали 146 ископаемых образцов для сканирования их раковины. Новый метод заключался в том, что ученые рассчитывали индекс двухмерного орнамента аммонитов — данные брали с фотографий бокового и фронтального вида. Анализировали количество деталей орнамента, их плотность, ширину и высоту.

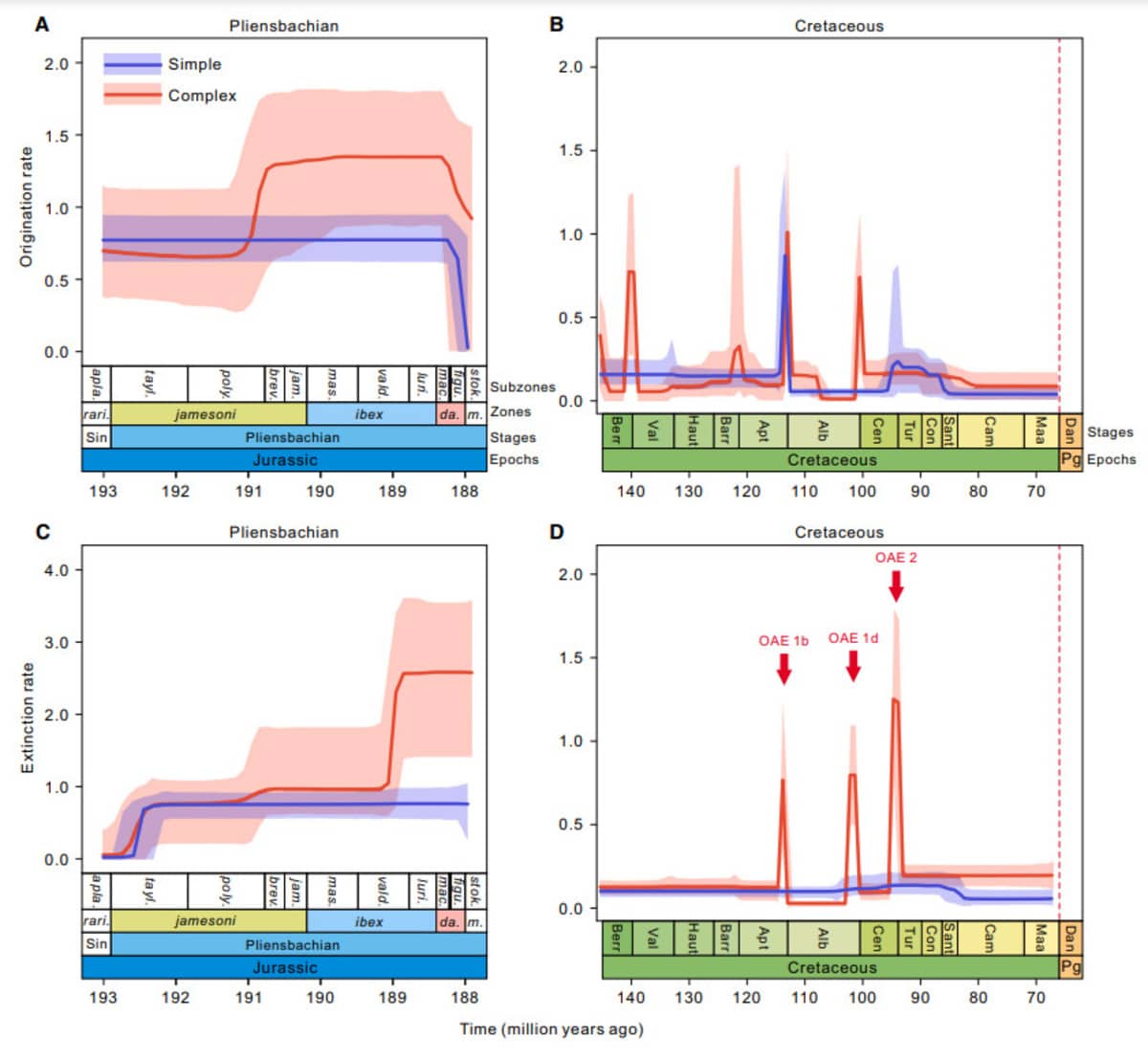

Затем специалисты изучили эволюционную динамику моллюсков в разных временных масштабах, чтобы выяснить, влияет ли на нее усложнение строения раковины. Для этого отобрали 211 таксонов из плинсбахского яруса (ранний юрский период, 190,8-182,7 миллиона лет назад) и 462 — из всего мелового периода (145-66 миллионов лет назад), наиболее длительный период. Результаты научной работы опубликованы в журнале Current Biology.

Раковины раннеюрских видов, которые жили на протяжении менее трех миллионов лет, носили более выраженный орнамент, а те, что жили дольше, были преимущественно гладкими. Подобные выводы исследователи сделали после анализа меловых аммонитов. Моллюски с ярким орнаментом были короткоживущими.

Больше всего сложных раковин насчитали в семействе Liparoceratidae из плинсбахского яруса. В нем ученые проследили, как несколько видов усложнили свое строение, и продолжительность их жизни сократилась. Причем только таксоны с замысловатым орнаментом оказались короткоживущими.

«Усложнение орнамента раковины может потребовать больших энергетических затрат на ее строительство, а согласно теории энергетического бюджета, эти высокоэнергоемкие организмы непригодны для обитания в бедных на ресурсы местообитаниях. Например, во время пермско-триасового массового вымирания у аммонитов наблюдался значительный морфологический отбор на орнаментацию, в результате которого предпочтение отдавалось видам с гладкими или слабоорнаментированными раковинами, тогда как виды со сложными орнаментами вымерли», — так авторы статьи объяснили причины обнаруженной корреляции.

По другой гипотезе, таксоны с более сложным строением гораздо пластичнее, а значит, и темпы их эволюции выше. Такие моллюски могли адаптироваться, усложняя или упрощая свои раковины в зависимости от условий вроде колебания уровня моря, изменения температуры воды и аноксических (бескислородных) событий.

Как раз с последними явлениями четко коррелировали пики роста сложности орнамента на раковинах аммонитов. Тем не менее выявленная закономерность показывает, как более простое строение вида повышает его выживаемость.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии