Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Новый метод редактирования генов митохондрий позволит лечить наследственные заболевания

Исследователи из Кембриджского университета продемонстрировали работу новаторской технологии редактирования генома митохондрий на живых мышах. Она прокладывает путь к новым методам лечения ранее неизлечимых наследственных митохондриальных заболеваний.

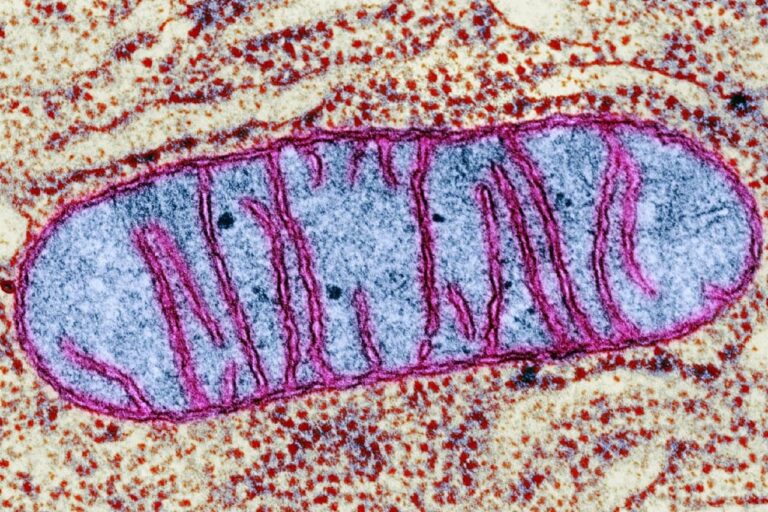

Большинство эукариотических клеток, в том числе клетки человека, содержат очень важные органеллы — митохондрии. Их называют энергетическими станциями клетки, поскольку они занимаются окислением органических соединений, при котором высвобождается энергия. Часть этой энергии они запасают в виде АТФ, которая затем используется всей клеткой, а часть рассеивается в виде тепла.

У каждой митохондрии есть собственная кольцевая ДНК, наследуемая исключительно от матери. Всего в клетках человека одновременно присутствуют несколько сот и даже тысяч копий митохондриальной ДНК (мтДНК), по 5-10 копий в каждой митохондрии. Мутации в мтДНК зачастую приводят к наследственным заболеваниям, которые могут проявиться в любом возрасте и затронуть практически любой орган.

Обычно, чтобы мутации в мтДНК проявились клинически, более 60% митохондрий в клетках ткани или органа должны быть дефектными, и чем больше у человека дефектных митохондрий, тем тяжелее будет его болезнь. Частыми клиническими проявлениями митохондриальных заболеваний являются проблемы с развитием и работой мышц (глаз, сердца, скелета), атрофия глазного нерва и ухудшение зрения, судороги, деменция, мигрень, диабет, печеночная недостаточность.

Ранее митохондриальные заболевания считались неизлечимыми, однако было понятно, к чему необходимо стремиться: снизить процент дефектной мтДНК в клетках. Еще в 2018 году команда ученых из отделения митохондриальной биологии Кембриджского университета применила экспериментальное лечение на основе генной терапии на мышах и смогла успешно устранить поврежденную мтДНК в целевых клетках, позволив митохондриям со здоровой ДНК занять их место.

«Наш предыдущий подход был многообещающим, и это первый случай, когда кому-либо удалось изменить митохондриальную ДНК у живого животного, — объяснил доктор отделения митохондриальной биологии Михал Минчук (Michal Minczuk). — Но технология будет работать только в клетках с достаточным количеством здоровой митохондриальной ДНК, которая могла бы копировать себя и заменять дефектную. Это не будет работать в клетках, у которых все митохондрии имеют дефектную ДНК».

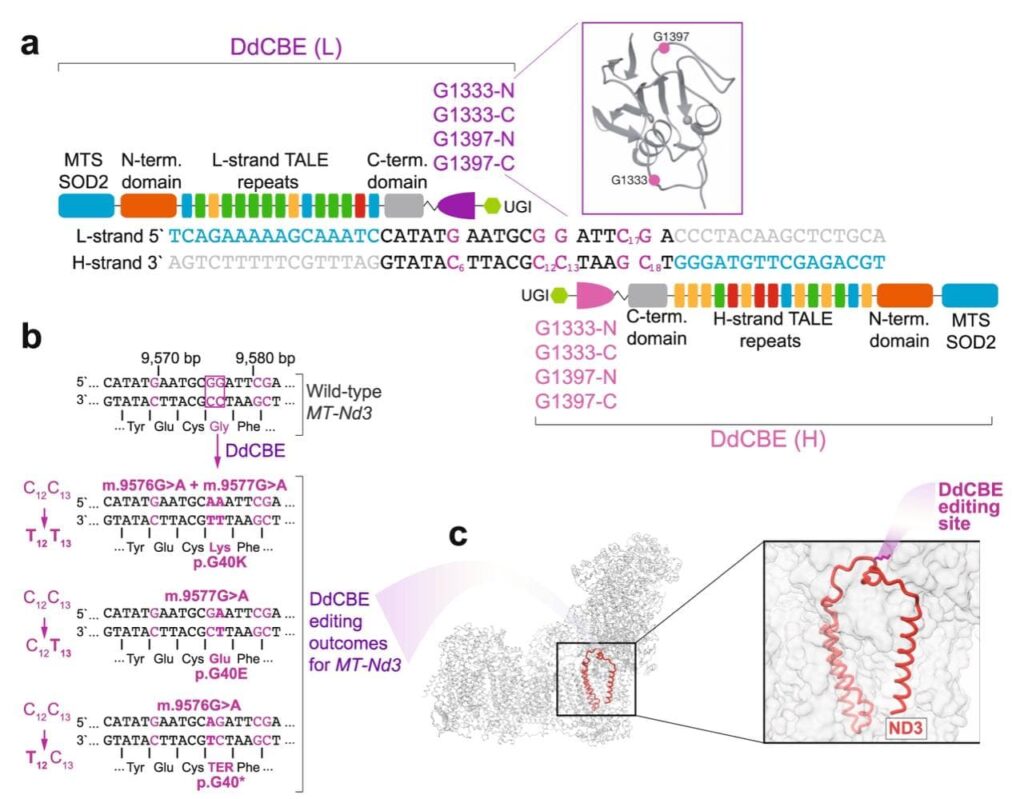

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, Минчук и его коллеги впервые использовали новый биологический инструмент, известный как редактор цитозиновых оснований на основе дезаминазы двухцепочечной ДНК (DdCBE), для редактирования мтДНК в сердце живых мышей.

ДНК, кодирующая DdCBE, доставляется до целевых клеток по кровотоку при помощи векторов аденоассоциированного вируса. После синтеза DdCBE в клетке фермент ищет уникальную последовательность пар оснований (C-G, T-A) в мтДНК и катализирует замену пары C-G на пару T-A (в отличие от предыдущего способа, где нуклеотиды вырезались из мтДНК). Такое, казалось бы, простое действие в перспективе позволит избавляться от мутаций, вызывающих сбои в работе митохондрий, и, соответственно, лечить связанные с этим наследственные заболевания.

Педро Сильва-Пиньейро (Pedro Silva-Pinheiro), научный сотрудник лаборатории доктора Минчука и первый автор исследования, добавил: «Это первый случай, когда кому-либо удалось изменить пары оснований ДНК в митохондриях у живого животного. Это показывает, что мы можем исправить ошибки в дефектной митохондриальной ДНК, получая здоровые митохондрии и позволяя клеткам функционировать должным образом».

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии