Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Там, где море сладкое: морские луга образуют на дне огромные запасы сахара

В отличие от водорослей, морские травы — это цветковые растения, которые освоили моря сравнительно недавно. Сейчас их сообщества вытянулись вдоль побережий, оказывают большое влияние на климат и, как выяснилось, к тому же выделяют в морской грунт колоссальные объемы сахарозы.

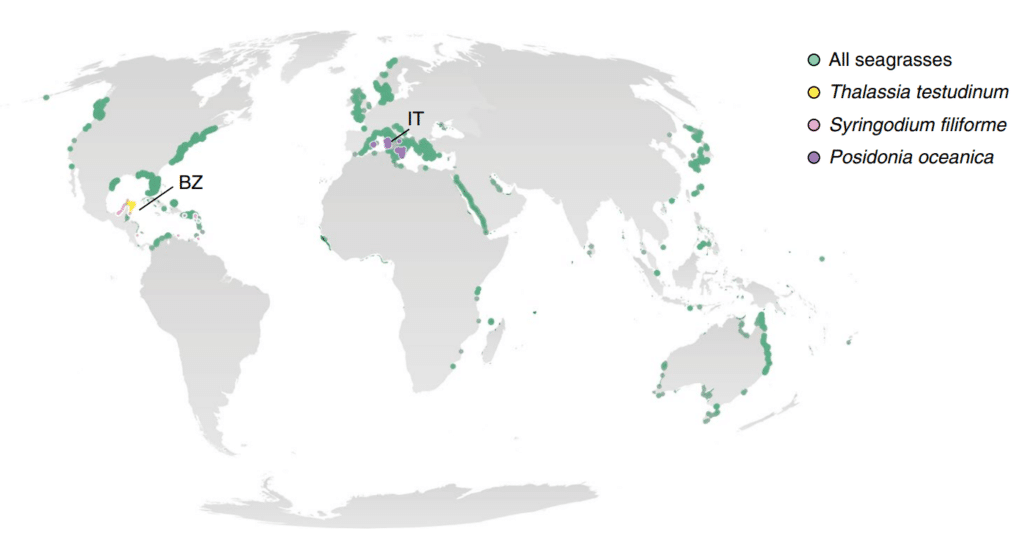

Растительный мир морей представлен не только древними и примитивными водорослями, но и так называемыми морскими травами. Это цветковые растения, которые недавно — по эволюционным меркам — освоили водную среду, а именно прибрежную полосу морей, где образуют густые заросли — морские луга. Морские травы относятся к четырем семействам: посидониевые (Posidoniaceae), взморниковые (Zosteraceae), водокрасовые (Hydrocharitaceae) и цимодоцеевые (Cymodoceaceae).

Сформированные этими растениями экосистемы много значат для климата, поскольку очень эффективно накапливают углерод. Один квадратный километр морских лугов сохраняет в себе вдвое больше углерода, чем та же площадь на суше, занятая лесами. К тому же морские луга образуют запасы этого ключевого элемента в 35 раз быстрее.

Именно морские луга привлекли внимание исследователей из Института морской микробиологии Макса Планка (Германия), которые посвятили им новую статью в Nature Ecology & Evolution. Ученые выяснили, что заросли морских трав выделяют очень много сахаров, главным образом — сахарозы, той самой, которую мы добавляем в кофе.

Напомним, сахара — один из классов органических (содержащих цепочки углерода) веществ, которые живые организмы активно используют, в том числе для запасания энергии. Она накапливается в так называемой ризосфере морских трав — по сути, в грунте, окружающем корни растений. Там концентрация сахарозы в 80 раз превышает максимальную из ранее описанных в морских экосистемах.

«Давайте оценим возможные перспективы: согласно нашим данным, ризосфера морских трав содержит в себе от 0,6 до 1,3 миллиона тонн сахаров, главным образом — сахарозы, — рассказал Мануэль Либеке (Manuel Liebeke) из Института морской микробиологии Макса Планка. — Это примерно соответствует количеству сахара, которое содержат 32 миллиарда банок колы».

На самом деле, это довольно странно. Как правило, органические вещества тут же используют бактерии и прочие микроорганизмы. Подобно людям, микробы любят сахар и употребляют его при первой возможности. Что же останавливает их в данном случае?

«Нам пришлось потратить на этот вопрос много времени, — поделилась Мэгги Согин (Maggie Sogin), которая возглавила этот авторский коллектив. — Мы поняли, что морские травы, подобно многим другим растениям, выделяют в грунт фенольные соединения. <…> В экспериментах мы добавляли выделенные из морских трав фенолы к микроорганизмам, живущим в их ризосфере, и убедились, что скорость потребления сахарозы в этом случае намного меньше, чем в среде без фенолов».

В итоге не доставшийся никому сахар оказывается погребен под морскими лугами, а содержащийся в нем углерод — исключен из глобального круговорота этого элемента.

Возникает вопрос: почему подводные растения производят сахар в столь огромных количествах, а потом еще выделяют его наружу? Дело в том, что если морские луга оказываются под очень интенсивным освещением и фотосинтез в них происходит слишком активно, то растения синтезируют больше сахара, чем могут использовать. От избытка они избавляются, просто выбрасывая в окружающую среду.

В то же время некоторые специализированные микроорганизмы научились расти в ризосфере морских лугов, несмотря на фенольные соединения. Такие микробы способны разрушать и сахара, и фенолы, а заодно выделять ценные для растений вещества, в том числе азот. Подобные взаимовыгодные отношения между растениями и микроорганизмами в их ризосфере детально изучены на суше, однако исследования такого симбиоза у морских трав только начинаются.

Неожиданный новый результат лишний раз подчеркивает важность морских лугов для стабильности климата и глобального цикла углерода. Сейчас площадь зарослей морских трав резко сокращается — местами до 7% за год. Прогнозы авторов настораживают: согласно их оценкам, полная потеря морских лугов привела бы к высвобождению в атмосферу 1,54 миллиона тонн углекислого газа — столько же за год выделяют 330 тысяч автомобилей.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии