Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Геном растений сохранил историю освоения суши

Ученые из Великобритании изучили геномы 532 видов растений из разных систематических групп. Это позволило реконструировать эволюцию водного обмена у растений и этапы освоения ими суши за последние полмиллиарда лет.

На протяжении большей части истории Земли суша оставалась безжизненной. Ученые считают, что среди растений «первопроходцами» на ней стали небольшие и примитивные предки мхов, которые приобрели необходимые адаптации водного обмена примерно 500 миллионов лет назад. Это стало первым шагом на пути к продвижению растений вглубь материков и их огромному разнообразию на современной Земле.

Сейчас наземные (или высшие) растения распространены повсеместно. Все они потомки единственной древней водоросли, однако за прошедшие полмиллиарда лет очень сильно изменились. Исследователи из Университета Эссекса (Великобритания) решили разобраться с их эволюционной историей. Ученые рассмотрели 532 вида из различных систематических групп, включая геном и транскриптом (совокупность молекул РНК).

Первые растения суши были вынуждены обеспечивать себе воду и элементы питания совсем не так, как это делали их предки-водоросли — напрямую впитывая из окружающего раствора. В новой среде обитания растениям также пришлось стать крупнее и прочнее.

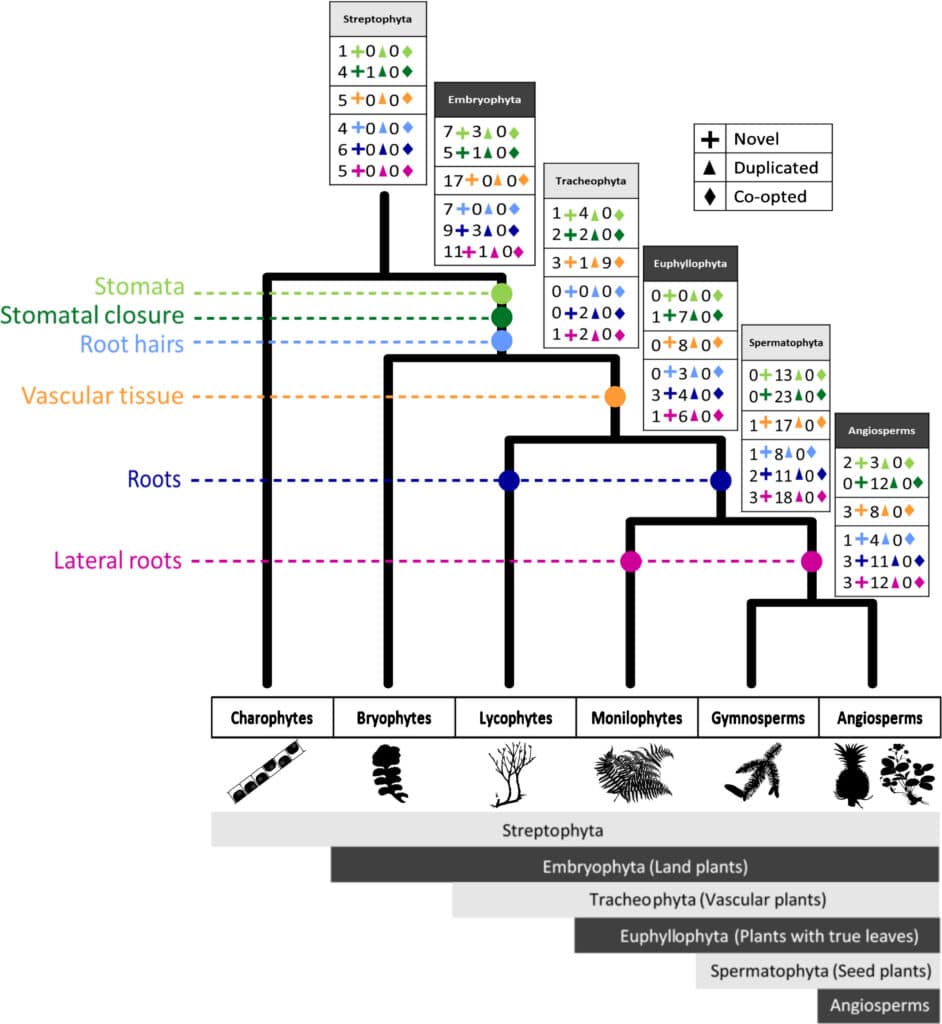

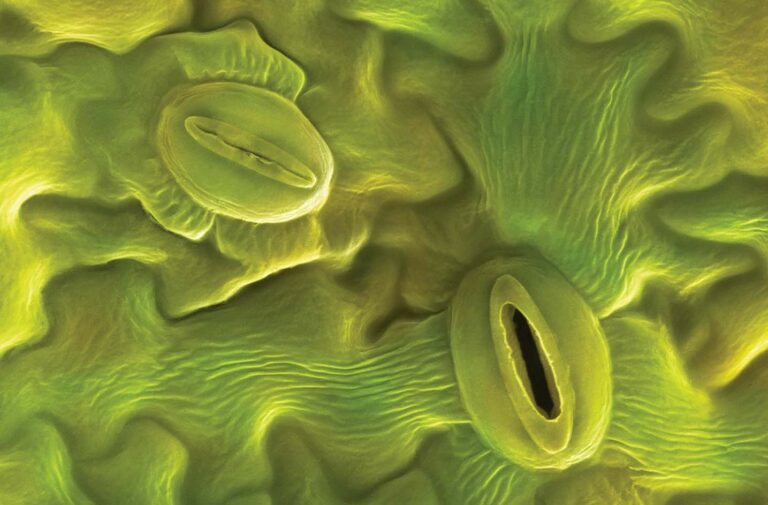

Биологи уверены, что первым шагом на пути растений к полноценной жизни на суше стало возникновение устьиц — микроскопических пор на зеленых листьях и стеблях. Их открывание обеспечивает поступление в ткани необходимого для фотосинтеза углекислого газа, а закрывание предотвращает избыточное испарение воды.

У водорослей устьиц нет, но они есть у мхов — самых примитивных наземных растений. Согласно новой статье в журнале New Phytologist, эти структуры возникли в процессе эволюции всего один раз: самые первые «сухопутные» растения уже имели все необходимые для формирования устьиц гены.

И все же одних устьиц недостаточно: необходимы механизмы, регулирующие их работу. Авторы считают, что закрывать устьица научились уже первые наземные растения. Однако у их потомков этот процесс происходит быстрее благодаря так называемой дупликации генов. Во время этого процесса возникают две копии одного гена, одна из которых сохраняет исходную функцию, а вторая может приобрести новую.

Помимо устьичного аппарата, на суше растениям потребовались также специализированные проводящие ткани. Благодаря им вода с растворенными веществами может перемещаться по растению гораздо эффективнее. Согласно новой статье, возникновение таких тканей связано не с новыми генами, а с изменением функций уже имевшихся.

Водоросли поглощают воду и элементы питания всей поверхностью прямо из водоема. На суше это невозможно, поэтому высшим растениям потребовались корни, с помощью которых они закрепляются в почве и впитывают необходимые растворы.

Оказывается, с корнями связаны два отдельных эволюционных события. Первое — появление корневых волосков, микроскопических выростов с большой удельной поверхностью. Волоски возникли намного раньше и присутствовали уже у общего предка всех наземных растений. Второе событие — образование корня как крупного самостоятельного органа — произошло намного позже. Далее у растений возникли еще и боковые корни, которые сделали корневую систему более эффективной.

Выходит, эволюция высших растений происходила поэтапно и была связана с несколькими важными изменениями в их строении. Авторы исследования подчеркивают, что движущей силой эволюции растений следует считать именно регуляцию водного обмена и что их выводы могут быть полезны для сельского хозяйства.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии