Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Швейцарские ученые объяснили, как клетки мозга соединяются в нейронные структуры

Согласно предложенной модели, алгоритм наведения аксонов на целевые нейроны закодирован в самом процессе деления клеток мозга. Его суть — в поиске «двоюродных родственников» по «генеалогическому древу».

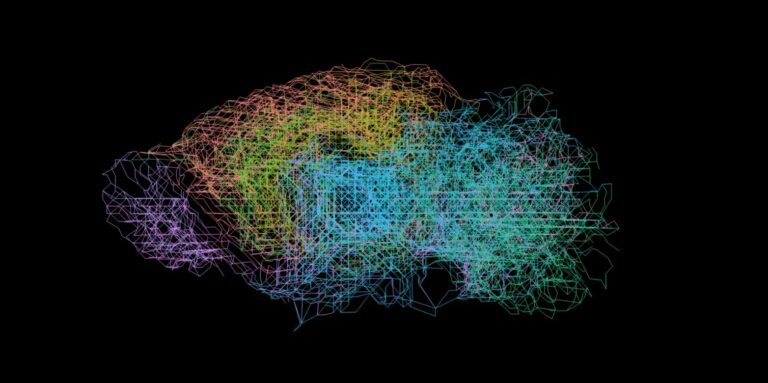

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе претендуют на частичное решение одной из главных проблем биологии. Они разработали общую модель аксонального наведения, в рамках которого клетки мозга связываются друг с другом в сложные нейронные структуры. Как рассказывается в статье для журнала PLOS Computational Biology, эта модель способна воссоздать рост коннектома мыши до возраста в 56 дней.

Мозг млекопитающего, включая человека — сложнейшая биологическая структура, состоящая из десятков миллиардов клеток (нейронов). Они своими отростками (аксонами) связываются в нейронные сети, благодаря которым мозг может запоминать, ощущать и мыслить. При этом каждый аксон по какому-то принципу выбирает, с каким нейроном соединиться. Это может быть нейрон поблизости, а может и нейрон на другом конце мозга.

Как именно аксоны это делают — до сих пор неизвестно. На локальном уровне прорастание аксонов описано неплохо: они тянутся к определенным молекулярным меткам, сначала к одним, потом к другим, третьим и так далее. Но что глобально заставляет аксон перебирать метки и прокладывать путь, порой немалый, среди массы других нейронов? Каким образом каждый аксон находит свой единственный целевой нейрон?

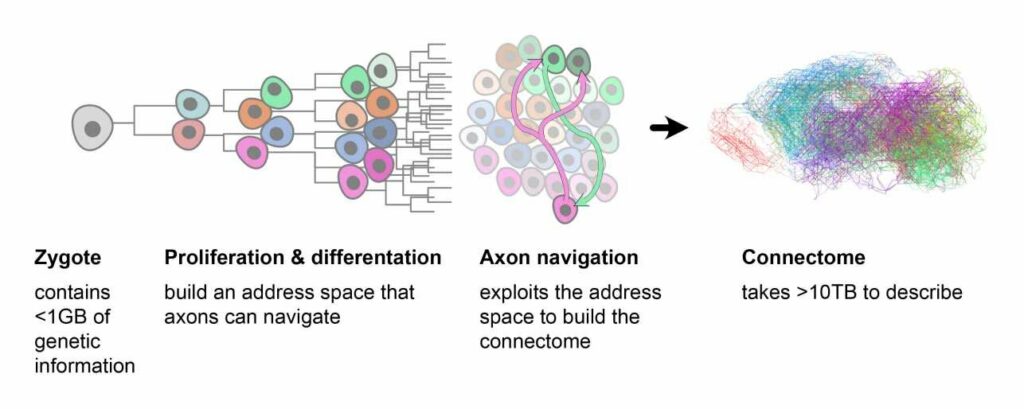

Проблему усложняет то, что образование нейронных связей начинается еще в утробе матери. Значит, этот процесс закодирован на генетическом уровне. Однако полная карта нейронных связей (коннектом) просто не сможет уместиться в ДНК. К примеру, информационная емкость мышиного генома в зародышевой клетке не превышает одного гигабайта, тогда как самый грубый и приблизительный коннектом мозга мыши требует 10 терабайт для хранения.

Швейцарские ученые предположили, что в генах закодирован не коннектом как таковой, а лишь алгоритм поиска пути аксонами. Причем это очень простой алгоритм, который вложен в сам процесс роста мозга, в процесс деления его клеток.

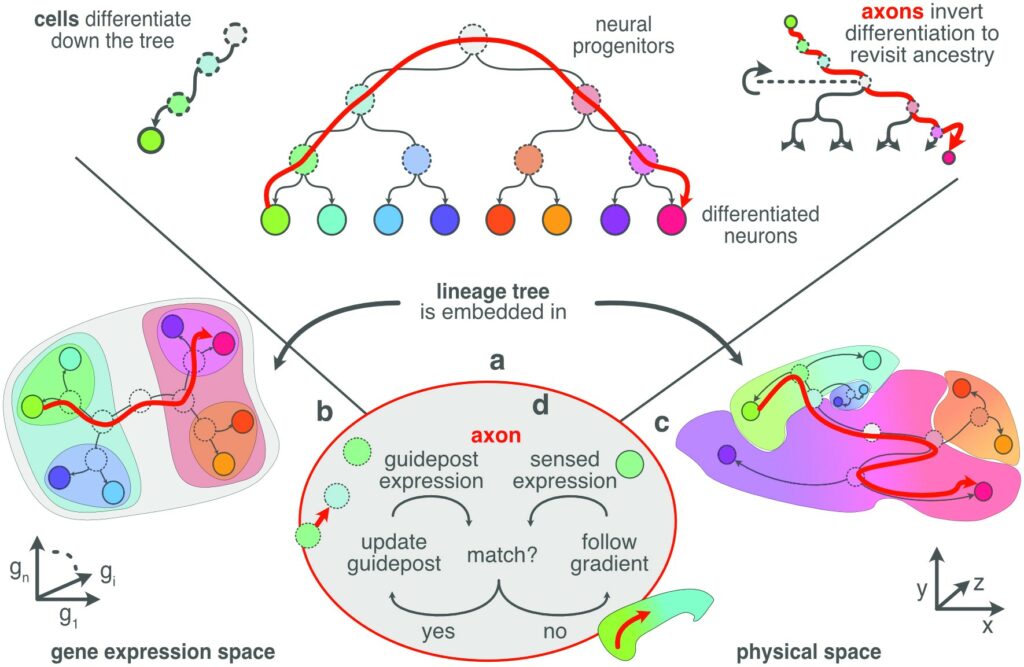

Когда клетки мозга делятся, выполнение их генетической программы время от времени меняется по определенному правилу. Так формируются различные области мозга, состоящие из групп родственных нейронов. Эти области иерархически вложены друг в друга, так что нейрон любого «семейства» получает определенное место в пространстве, зависящее от его предков. То есть мозг становится физическим воплощением генеалогического древа своих клеток.

Далее нейроны начинают тянуться аксонами к «двоюродным» родственникам примерно того же поколения. Чтобы найти «кузена» своего нейрона, аксон просто-напросто читает правило изменения генетической программы. Так аксон получает последовательность нейронов, рядом с которыми ему нужно пройти, чтобы найти нужного родственника. Причем физическое местонахождение каждого нейрона заранее известно — оно отражает его положение в генеалогическом древе клеток.

Аксон начинает расти в нужном направлении, пытаясь по молекулярным меткам найти нужный нейрон. Как только метки максимально сходятся, а дальнейшее движение уже не улучшает результата, аксон «понимает», что дошел до нужного нейрона, отбрасывает текущую метку, читает следующую из генетического правила и растет в новом направлении. Перебирая таким образом метки, аксон тянется от нейрона к нейрону. Когда встречает молекулярную метку, максимально похожую на метку его нейрона, это значит, что «кузен» найден и расти дальше не нужно. Аксон соединяется с этим нейроном контактами-синапсами.

Если выразиться еще проще, аксон прокладывает маршрут роста точно так же, как человек прокладывает путь к определенному адресу в городе. Но здания и районы в городе могут быть беспорядочно разбросаны, тогда как группы нейронов в мозге всегда выстроены по генеалогическому порядку. Значит, аксону даже не нужна карта, как человеку, — достаточно двигаться последовательно от точки к точке.

Исследователи смогли таким образом смоделировать развитие мозга мыши начиная с эмбрионального периода (возраст 11,5 дня) до детского возраста в 56 дней (по человеческой шкале это примерно шестилетний ребенок). При этом часть моделируемых нейронов связывалась с ближайшими соседями, а другая часть выращивала длинные аксоны, чтобы дотянуться до своих дальних родственников. Как и происходит в реальном мозге.

Ученые признают, что новая модель пока не может полностью описать развитие такого сложного мозга, как человеческий. Но они считают, что их работа неплохо объясняет, как вообще может сформироваться орган, состоящий из нейронных сетей и способный к обучению. Для появления сложнейшей живой структуры может быть достаточно набора простых правил.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

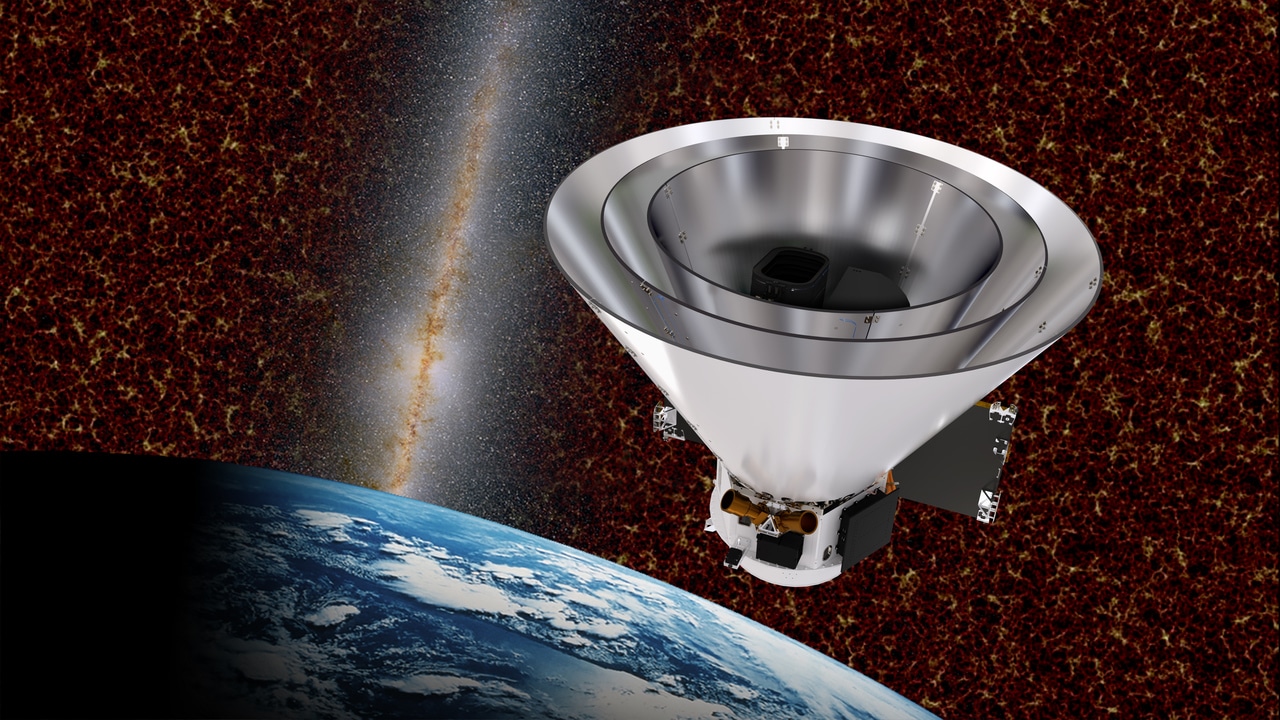

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Антропологи пришли к выводу, что выступающий человеческий подбородок сформировался не ради улучшения функций жевания или речи, а возник случайно из-за несовпадения скоростей эволюции разных частей черепа. Эта костная структура появилась как геометрическая неизбежность из-за быстрого уменьшения зубов и увеличения мозга, за которыми не поспевал нижний свод челюсти.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии