Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Главной угрозой для биоразнообразия назвали не исчезновение видов, а инвазивные растения

Одна из глобальных экологических проблем — сокращение растительного биоразнообразия, то есть видового богатства экосистем. Новое исследование показало, что оно определяется скорее не исчезновением отдельных видов, а распространением инвазивных (то есть чужеродных) растений за пределы их природных ареалов.

Антропоцен — исчезающе короткий по геологическим меркам период господства человека на Земле, который сопровождается резким снижением видового разнообразия и изменением ареалов различных организмов. Они приводят к гомогенизации растительных сообществ, то есть постепенному стиранию различий между ними. В результате соседние или даже отдаленные экосистемы все меньше отличаются друг от друга по видовому составу.

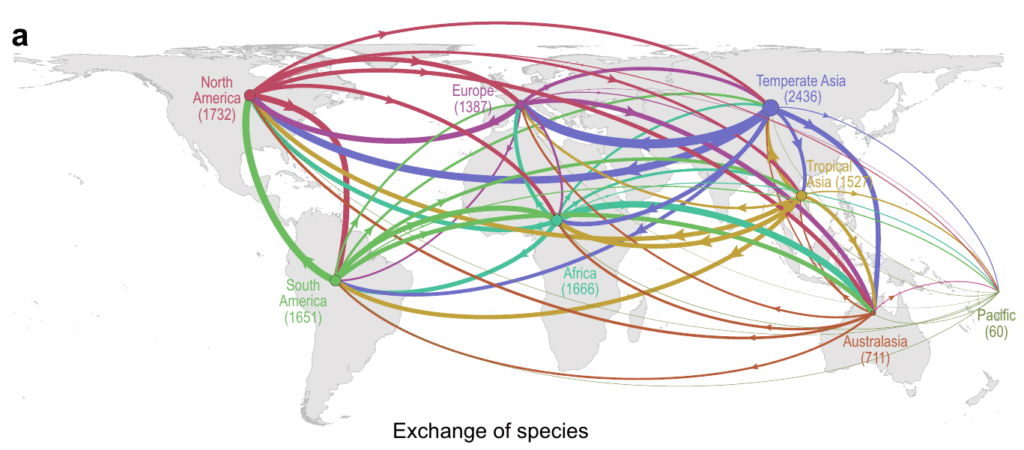

Этой тревожной тенденции посвящена новая статья в Nature Communications. Ее авторы — международная группа исследователей во главе с Барнабасом Дару из Техасского Университета A&M (США). Ученые использовали объемный набор данных о распространении более чем 200 тысяч видов растений и подтвердили повсеместное сокращение биоразнообразия. Биологи отмечают, что биомы суши (так называют совокупность похожих экосистем, занимающих большие территории) уже подверглись сильной гомогенизации, причем ее главной причиной следует считать именно биологические инвазии.

Если какие-то виды — будь то растения, животные или другие организмы — попали за пределы своего природного ареала, то их называют чужеродными или адвентивными. Если они к тому же смогли натурализоваться на новой территории и оказались угрозой стабильности местных экосистем, то такие виды считают инвазивными.

Массовые растительные инвазии начались с XVI века, после путешествия Колумба и начала регулярного сообщения между Старым и Новым Светом. Это естественно, ведь торговля и хозяйственная деятельность сопровождались активным распространением видов (в том числе сельскохозяйственных культур) далеко за пределами их естественных ареалов.

Авторы нового исследования решили проверить так называемую гипотезу натурализации Дарвина, которую великий биолог высказал еще в 1859 году. Любопытно, что в последние годы ей посвящено немало статей. Согласно этой гипотезе, чужеродные организмы успешнее встраиваются в новые сообщества, если имеют в них мало родственных видов. Однако новые результаты опровергают предположение Дарвина: родство видов не влияет на успешность инвазии.

Из расчетов следует, что растительные инвазии оказывают гораздо больший эффект на локальные растительные сообщества, чем исчезновение отдельных видов: они затронули 4,9% и 0,5% из рассмотренных 200 тысяч видов соответственно. В то же время и ученые, и журналисты традиционно уделяют больше внимания именно вымираниям.

Инвазивные виды могут начать нашествие с любой территории, однако их главными «рассадниками» оказались Азия и Северная Америка. Между тем Австралия и Океания, а также Европа — поставщики немногочисленных инвазивных растений, представляющих нехарактерные для новых местообитаний систематические группы.

Из статьи также следует, что от снижения биоразнообразия сильнее всего пострадали Северная Америка (особенно Калифорния и Флорида), Центральная Америка, Амазония, Гималаи и сопредельные территории, Юго-Восточная Азия, а также юго-западная часть Австралийского континента.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии