Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Симбионты спасли саговники от участи динозавров

Саговники напоминают пальмы, но в действительности гораздо ближе хвойным вроде ели. Первые из них возникли раньше динозавров, пережили два великих вымирания и до сих пор местами растут на Земле. Новое исследование посвящено тому, как и когда эти древние растения вступили в симбиоз с бактериями-фиксаторами азота и как те помогли саговникам выжить.

Саговниковидные (или просто саговники) относятся к числу так называемых живых ископаемых. Эти растения возникли очень давно, пережили не одно вымирание, но не исчезли полностью и сохранили свой древний облик.

Саговники иногда также называют саговыми пальмами — они действительно напоминают эти цветковые растения своим довольно высоким стволом, который обычно не ветвится и увенчан пучком крупных листьев. Однако в действительности саговники относят к голосеменным растениям, которые не цветут и не образуют настоящих плодов. Современные голосеменные — это прежде всего хвойные вроде ели или сосны, хотя прежде на Земле обитало множество причудливых групп. Сейчас от них остались лишь редкие диковинки — вроде гингко или саговников.

Самые древние саговниковидные появились еще в палеозойскую эру — в начале пермского периода 480 миллионов лет назад, или даже раньше, в каменноугольном периоде. Затем произошло самое грандиозное вымирание в истории Земли — пермское. Но саговники не только не вымерли в наступившей мезозойской эре, но оказались намного многочисленнее и распространились по всему земному шару.

Они стали свидетелями появления, расцвета и гибели всех динозавров (за исключением птиц). Погубившее «ужасных ящеров» вымирание на границе мезозоя и кайнозоя саговники тоже как-то сумели пережить, хотя и стали встречаться гораздо реже.

Ныне живущие саговниковидные — это всего-то один порядок и два семейства. Как и для некоторых других растений, для них характерен симбиоз с бактериями-азотфиксаторами, прежде всего цианобактериями, которые живут в особых коралловидных корнях саговников. Микробы захватывают и расщепляют молекулярный азот и включают его в состав органики. Авторы новой статьи для Nature Ecology and Evolution решили узнать, когда и как саговники обзавелись полезным союзом.

Для этого они изучили 178 окаменевших остатков таких растений со всего света — от Антарктиды до Гренландии и от острова Тасмания до Австрии. Время жизни саговников варьирует от самого начала мезозоя (триаса) до середины кайнозоя (эоцена).

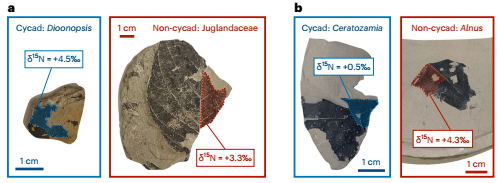

Палеонтологи установили изотопный состав окаменевших листьев — прежде всего соотношение в них азота-15 и азота-14. Так они узнали, откуда саговники получали этот элемент при жизни. Если из почвы в виде минеральных соединений, число будет меньше, если с помощью симбиотических бактерий, фиксирующих газообразный азот атмосферы, — больше. Отдельно изучали изотопы азота в других растениях, которые росли по соседству с древними саговниками.

Оказалось, что в союз с бактериями саговники вступили много позже своего появления. Это произошло по меньшей мере два независимых раза, в том числе у семейства замиевые (Zamiaceae). Именно такие растения смогли пережить великое вымирание, которое убило динозавров, тогда как большинство не способных к симбиозу саговников погибли.

Авторы делают вывод, что тогда недавнее эволюционное приобретение в виде симбиоза с бактериями спасло саговники от полного вымирания. Они также приобрели экологическую специализацию — стали расти главным образом на почвах, которые бедны азотом, тогда как раньше встречались повсеместно в самых разных экосистемах.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии