Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые выявили особенности мозга одиночек

Авторы нового исследования сравнили МРТ головного мозга одиноких людей и тех, кто себя так не позиционировали, и показали, в чем их различие.

Мы процветаем и чувствуем свою ценность благодаря взаимодействию с другими людьми: зависимость нашего вида от «сородичей» привела к тому, что человека стали характеризовать как «сверхсоциальное животное». В то же время одиночество влияет на физическое и психическое здоровье, когнитивные способности, продолжительность жизни. По оценкам специалистов, от него страдают около 10–20% взрослых: им не хватает общения, они считают себя обделенными или оторванными от общества. К тому же это чувство тесно связано с гипертонией и дисфункцией иммунной системы, повышенным риском суицида и предрасположенностью к серьезным психическим расстройствам. У одиноких пожилых людей вероятность развития клинической деменции, связанной с болезнью Альцгеймера, в 1,64 раза выше, чем у тех, кто не считает себя одинокими.

Однако, несмотря на серьезные последствия для благополучия и здоровья, «нейронная» составляющая одиночества оставалась неуловимой. Авторы новой работы — ученые из Университета Макгилла и Монреальского неврологического института (Канада), а также Корнеллского, Пенсильванского и Йельского университетов (США) — постарались показать, какие особенности присутствуют в мозгу одиноких людей. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

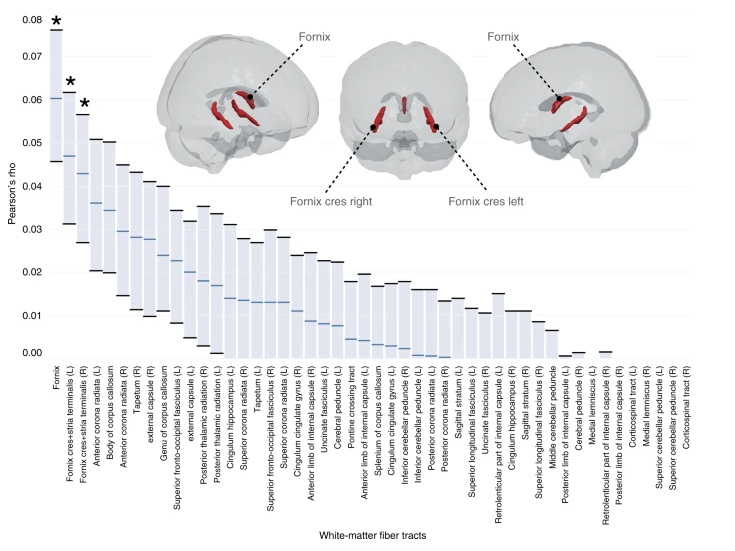

Они изучили результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ), генетику и психологическую самооценку примерно 40 тысяч людей среднего и пожилого возраста (40-69 лет), которые добровольно согласились разместить информацию о себе в Биобанке Великобритании — открытой базе данных. «Мы искали признаки одиночества в морфологии серого вещества, во внутренней функциональной связи и микроструктуре проводящих путей (пучки нервных волокон, содержащие функционально однородные участки серого вещества в ЦНС. — Прим. ред.)», — пишут ученые. Данные МРТ участников, которые часто и на протяжении длительного периода испытывали одиночество, сравнили с теми, кто, напротив, одинокими себя не ощущали.

В итоге исследователи обнаружили несколько сигнатур в мозгу одиноких людей. Главным образом эти особенности сосредоточились в сети пассивного режима работы (default network, также известна как нейронная сеть оперативного покоя) — нервной сети взаимодействующих участков мозга, которая активна, когда человек не выполняет какую-либо относящуюся к внешнему миру задачу, а отдыхает, бездельничает, думает, мечтает, вспоминает, планирует будущее либо погружен в себя. Авторы работы выяснили, что составляющие сети пассивного режима у одиноких людей теснее связаны друг с другом. К тому же объем серого вещества — плотного сплетения тончайших волокон нервной ткани — в ней у них был больше.

Как оказалось, еще одиночество коррелирует с различиями в своде мозга — совокупности двух изогнутых тяжей белого вещества, расположенных под мозолистым телом. Они сходятся в средней части в виде тела свода, а спереди и сзади расходятся, создавая столбы и ножки свода. Эти пучки нервных волокон переносят сигналы из гиппокампа, участвующего в формировании эмоций, и консолидации памяти, в сеть пассивного режима. Также специалисты установили, что у людей, позиционирующих себя как одиночек, структура таких проводящих путей более целостна.

«Сеть пассивного режима вовлечена в ментальные представления о себе во времени и пространстве, включая реконструкцию личного прошлого, поиск и планирование предполагаемого будущего, воображение и творческую мысль, моделирование мыслей, мест и событий. <…> В контексте предыдущих исследований мы предполагаем, что при отсутствии желаемого социального опыта одинокие люди склонны к внутренне направленным познаниям, опосредованным по умолчанию сетевыми областями мозга. Феноменологически эта ассоциация между мозгом и поведением будет проявляться как большее внимание к своему «я» и саморефлексивным мыслям, что естественным образом задействует основанные на памяти функции сети пассивного режима мозга. Такие нейрокогнитивные процессы включают воспоминания, мысли о будущем, воображение или моделирование желаемых социальных взаимодействий. Люди, которые сталкиваются с социальной разобщенностью, чаще воображают, ностальгируют, представляют гипотетические разговоры и обращаются с домашними животными, как если бы они были людьми. <…> Активация этих нейронных цепей поддерживает ментализацию (эмоциональная восприимчивость и когнитивная способность представлять психическое состояние самого себя и других. — Прим. ред.), воспоминания и воображение, чтобы заполнить «социальную пустоту»», — объяснили исследователи.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии