Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Homo sapiens освоили тропические леса на 130 тысяч лет раньше, чем предполагалось

На протяжении многих десятилетий ученые считали саванны Восточной Африки местом зарождения нашего вида. Однако новые данные натолкнули на мысль, что Homo sapiens эволюционировали по всему континенту в течение последних нескольких сотен тысяч лет. Если эта гипотеза верна, то сапиенсы должны были научиться выживать не только на открытой местности, но и в более суровых условиях: в те далекие времена Африка была чрезвычайно разнообразным континентом в плане климата. Международная команда ученых нашла свидетельства, которые указали на то, что некоторые из сапиенсов уже 150 тысяч лет назад освоили суровые тропические леса, то есть на ранней стадии своего развития и намного раньше, чем считалось.

В XX веке антропологи обнаружили в саваннах Кении и Танзании сотни окаменелостей и каменных орудий. Эти находки закрепили идею, что открытые пространства с травянистыми равнинами и редкими деревьями стали «колыбелью» Homo sapiens. Ученые пришли к выводу, что наш вид был хорошо приспособлен к жизни в таких местах. Там легко охотиться на большие стада животных и отслеживать хищников.

По мнению исследователей, поддерживающих «саванную» гипотезу, лишь много позже наш вид стал достаточно универсальным, чтобы выживать в более суровых условиях, в тех же тропических дождевых лесах.

В джунглях трудно найти пищу, там много мест, где могут затаиться хищники, поэтому сапиенсы должны были сперва развить необходимые для такого выживания навыки. На это у наших предков могло уйти более сотни тысяч лет. Самые ранние свидетельства жизни людей в африканских тропических лесах датируются 18 тысячами лет назад — казалось, Homo sapiens освоили их лишь в каменном веке. Хотя в других регионах, например на Суматре и Филиппинах, люди могли жить в тропических лесах на десятки тысяч лет раньше.

В 2018 году эволюционный археолог Элеонора Скерри (Eleanor Scerri) из Института геоантропологии Макса Планка (Германия) и ее коллеги усомнились в том, что Homo sapiens зародились исключительно в саваннах Восточной Африки. Ученые посчитали, что огромное количество каменных орудий и костей, найденных в этом регионе, могло быть лишь следствием удачных условий для сохранения древних следов. Сухой климат и стабильные почвы Восточной Африки лучше защищают артефакты от разрушения, чем влажные тропики или подвижные пески пустынь.

Команда Скерри напомнила, что в других частях континента — на юге и севере Африки — тоже находили древние инструменты и останки. Но эти находки часто списывали на счет вымерших «родственников» Homo sapiens. Ученые выдвинули гипотезу, что наши предки сотни тысяч лет жили разрозненными группами по всей Африке, изредка встречаясь и обмениваясь генами. Если эта идея верна, люди должны были населять западные и центральные регионы Африки, где преобладали густые тропические леса.

Проблема в том, что тропические леса — худшее место для поиска следов древности. Кислые почвы растворяют кости быстрее, чем те успевают превратиться в окаменелости. Ливни смывают каменные орудия в реки, а корни деревьев разрушают культурные слои. Однако Скерри настаивала: это не значит, что людей там не было раньше — просто от них ничего не осталось.

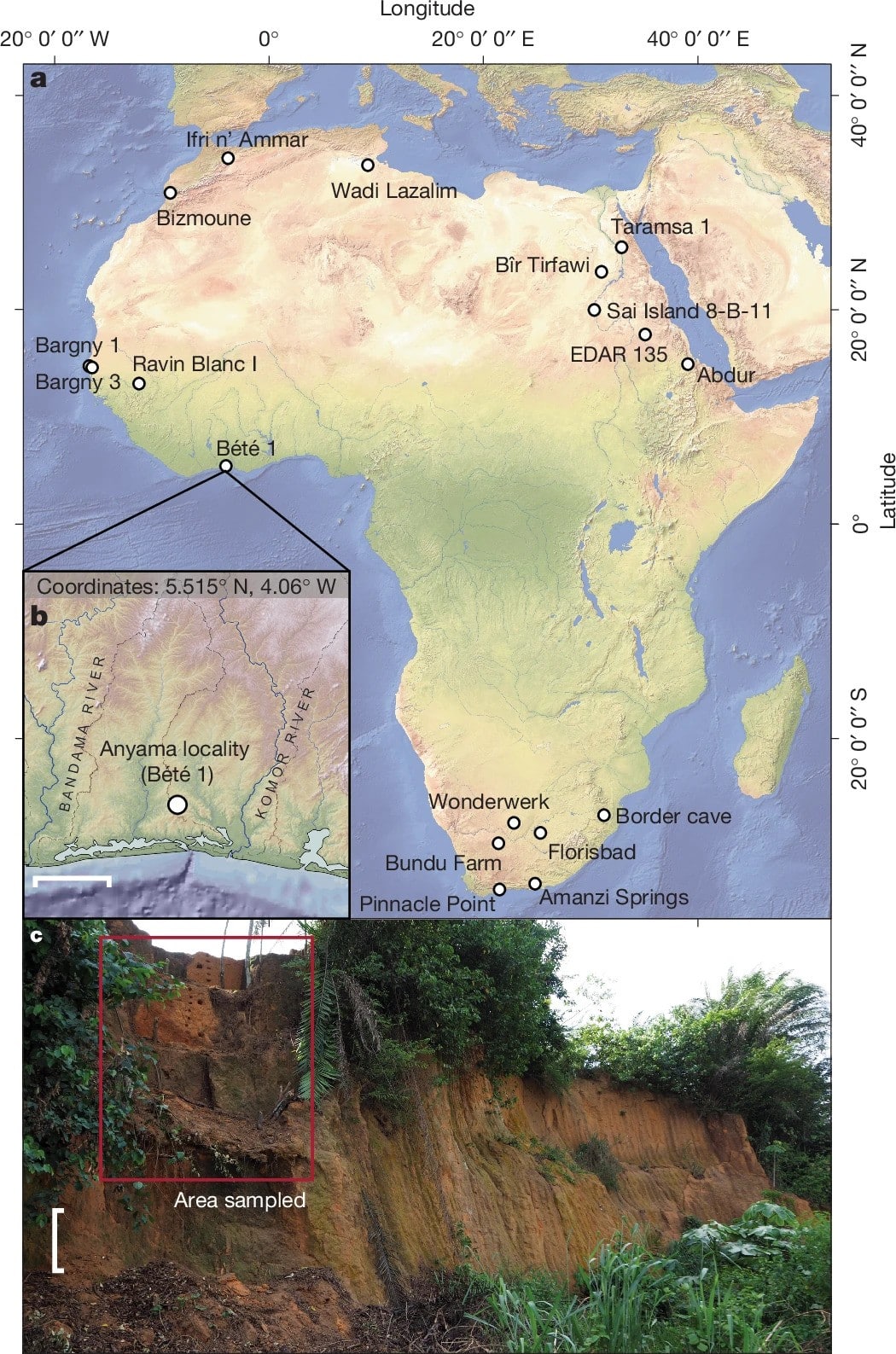

В 2020 году Скерри и ее коллеги нашли зацепку. Ученые повторно изучили стоянку Бете I в районе Аньяма (Кот-д’Ивуар), где в 1990-х годах российско-ивуарийская экспедиция обнаружила каменные орудия. Но точный возраст находок установить тогда так и не удалось.

Скерри вместе с другими учеными раскопала еще больше каменных инструментов на стоянке, а также оценила возраст слоев осадочных пород, применив современные методы датирования. В частности, оптически стимулированную люминесценцию (определяет, когда минералы последний раз видели солнечный свет) и электронный спиновый резонанс (измеряет накопление радиации в кристаллах кварца). Оба метода показали, что возраст слоев, в которых нашли орудия, — от 146 до 55 тысяч лет.

Исследователи также изучили растительные остатки, попавшие в отложения: следы крупных деревьев, таких как африканский канаиум (Canarium schweinfurthii) и африканская масличная пальма (Elaeis guineensis), а также густые кустарники.

Анализ химического состава растительных остатков показал, что Аньяма на протяжении всей своей истории была покрыта густым тропическим лесом. Даже в ледниковый период, когда холодный и сухой климат сократил количество джунглей по всей Африке, Аньяма оставалась тропическим убежищем благодаря влажному микроклимату.

Среди находок, сделанных командой Скерри, выделяются массивные орудия, изготовленные из кварца, которые ученые назвали «чанкерами». Предположительно, эти орудия использовали для рубки ветвей, выкапывания клубней или пробивания троп сквозь заросли.

«Сапиенсы не просто выживали в столь суровом месте — они адаптировались к жизни в тропическом лесу. Размер и форма их орудий указывают, что эти люди, вероятно, стали жить там намного раньше, чем 150 тысяч лет назад», — пояснила Хади Нианг (Khady Niang) из Университета Шейха Анта Диопа в Сенегале, один из авторов исследования.

Открытие в Аньяме доказывает, что ранние Homo sapiens освоили тропические леса на 130 тысяч лет раньше, чем считалось. Они не ждали «подходящих условий», чтобы начать заселять суровые среды, а были достаточно изобретательными и готовыми к вызовам.

В ближайшем будущем Скерри и ее коллеги займутся поиском аналогичных стоянок в Африке, чтобы понять, могли ли сапиенсы осваивать тропические леса еще раньше.

Выводы команды ученых представлены в журнале Nature.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии