Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

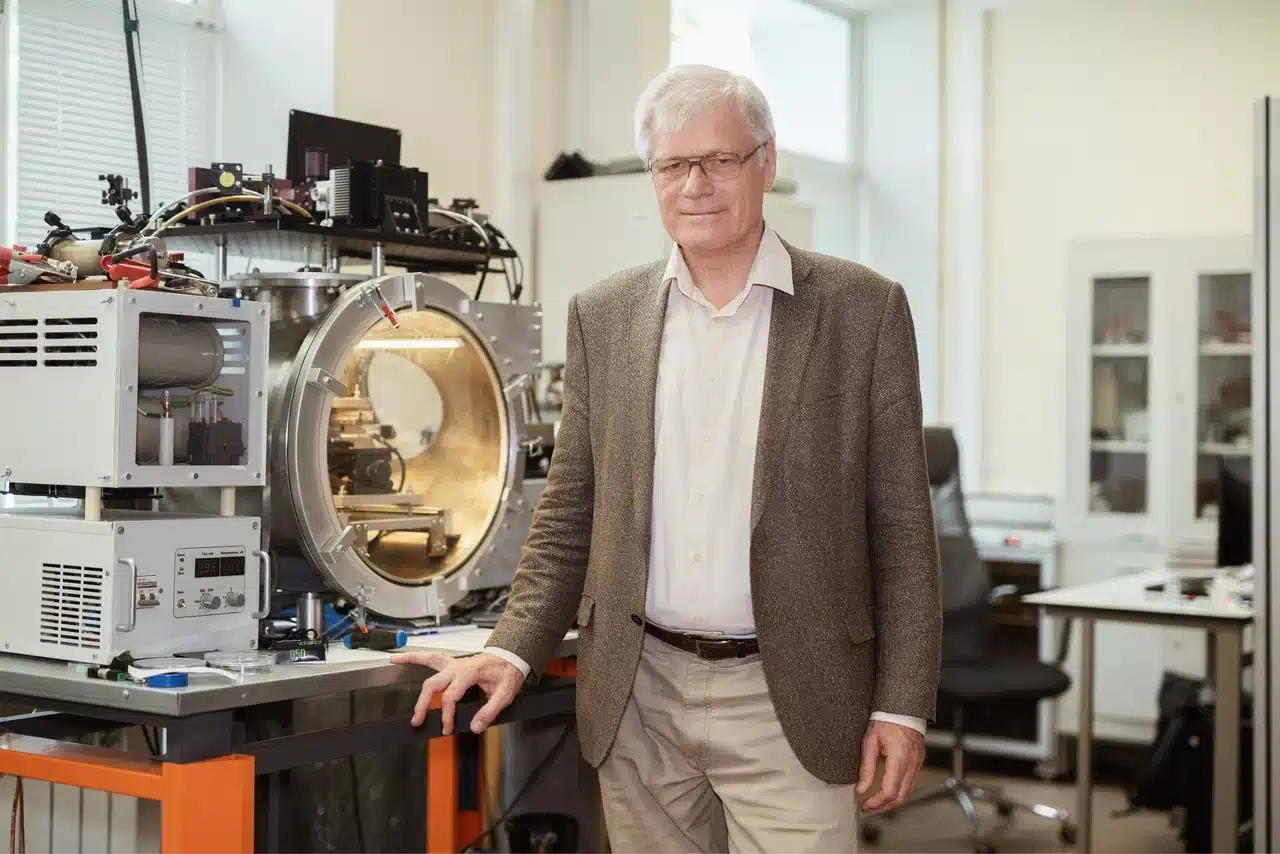

Как Россия планирует победить в гонке квантовых технологий? Интервью с Виктором Ивановым

О развитии отечественного приборостроения и перспективах российской микроэлектроники мы поговорили с Виктором Ивановым, член-корреспондентом РАН, директором Института квантовых технологий МФТИ

Разработки Института квантовых технологий

— Виктор Владимирович, вы возглавляете совершенно новый Институт квантовых технологий на базе МФТИ. Как вы думаете, почему это направление выделили в самостоятельную область, создав под него целый институт, и какие задачи на вас возлагаются?

— В нашем институте несколько направлений, но ключевых два. Первое это разработки в области электроники и фотоники, второе — приборы для научных исследований и технологические машины для микроэлектроники.

Большой объем работ Института приходится на прикладные исследования и разработки в области новой электронной компонентной базы. Здесь мы на равных состязаемся с мировыми лидерами в создании матричных фотосенсоров на основе коллоидных квантовых точек и энергонезависимой памяти нового поколения сегнетоэлектрического и резистивного типа.

В направлении научного приборостроения мы создаем опытные образцы приборов с необходимой рабочей конструкторской документацией, то есть практически готовые для постановки изделий на производство. Разработать совершенно новый прибор или технологию «под ключ» — долгий процесс. Собственно производству предшествует период поисковых исследований, после которого ставятся опытно-конструкторские работы. Сейчас большинство наших лабораторий прикладные, выполняющие НИОКРы, но также имеются и поисковые, ведущие первичные стадии прикладных исследований, которые в перспективе трех-пяти лет будут готовы выполнять опытно-конструкторские работы на основе созданных научных заделов. Именно так и создавались прикладные лаборатории Института квантовых технологий: первоначально коллективы разрабатывали перспективные поисковые темы и формировали заделы, благодаря которым сейчас вышли на разработку опытных образцов оборудования и электронных компонентов.

— А есть уже готовые к реальному производству разработки?

— Да, есть несколько разработок, приближающихся к постановке на производство. Приведу один пример: в 2018 году мы пригласили профессора Владимира Федоровича Разумова, член-корреспондента РАН, заведующего лабораторией в ИПХФ РАН в Черноголовке, создать в МФТИ новую лабораторию по синтезу и применениям в оптоэлектронике коллоидных квантовых точек ИК-диапазона. За четыре года работы созданная Разумовым лаборатория фотоники квантово-размерных структур реализовала цикл поисковых исследований и вышла к 2022 году на получение эффективного фотоприемного устройства на основе коллоидных квантовых точек. Коллеги уже разрабатывают многопиксельное фотоприемное устройство. Где это используется? Мы часто пользуемся мобильным телефоном как фотокамерой, что позволяет нам эффективно и качественно делать фотографии и снимать видеоролики. Фотоприемная матрица как раз и является основным комплектующим элементом такой камеры, обеспечивающим формирование и оцифровывание регистрируемого изображения.

— А в чем отличие этой матрицы от коммерческих аналогов?

— Новое устройство отличается в первую очередь широким диапазоном возможностей. Например, с его помощью можно будет оценивать свежесть и качество продукции в магазине: овощей, фруктов и др. В случае необходимости можно будет измерять температуру тела человека, снимая на камеру. В целом возможности мобильного телефона еще больше расширятся. Также улучшится и качество фотографий, благодаря высокому разрешению. Можно будет сделать прекрасные снимки моря на фоне ночного неба.

Перспективные направления микроэлектроники

— Ваше направление относится к микроэлектронике, сложному и дорогому производству, в котором Россия, к сожалению, довольно сильно отстала. Какие перспективы вы видите сейчас?

— Конечно, еще лет пять-семь тому назад считалось, что в России все можно купить за счет продажи полезных ископаемых, а микроэлектроникой было заниматься не модно, и она не была нужна. Тем не менее в тех условиях у нас всегда были энтузиасты, готовые работать в этой сфере, и искать новые пути развития. Команда оптимистов была и у нас на Физтехе, вот она и стала движущей силой Института квантовых технологий. Оптимисты верили, что мы снова прорвемся в сфере микроэлектроники. Благодаря им мы сейчас развиваем новые материалы, приборы и принципы компонентной базы для электроники, в том числе и в новой оптоэлектронике.

— Оптоэлектронике прогнозируют большое будущее в медицине?

— Разработки в этой области, в том числе, помогут создавать новые эффективные медицинские приборы, в частности тепловизионные томографы. Приборы оптоэлектроники преобразуют оптический сигнал в электронный и обратно. Прямое преобразование осуществляется в фотоприемных матрицах, и обратное преобразование реализуется в излучающих матрицах, которые мы называем дисплеями. Новое поколение ярких и высокоразрешающих дисплеев также будет использовать технологии коллоидных квантовых точек.

— А разработки в области энергонезависимой памяти?

— Микросхемы памяти на новых принципах мы уже разрабатываем совместно с нашими индустриальными партнерами. Это память сегнетоэлектрического типа. Такая электронная память совершенно не боится радиации и поэтому в первую очередь необходима для работы в космосе. Там очень высокая концентрация радиоактивных частиц, способных довольно быстро разрушать ячейки хранения информации широко используемых типов электронной памяти.

— То есть у нас есть сегменты в микроэлектронике, где российские разработчики могут создать новые и передовые разработки?

— Если брать в целом российскую микроэлектронику, то мы, конечно, изрядно отстали, и в первую очередь из-за устаревшей технологической базы. Средств производства для изготовления микросхем у нас практически не производилось, многие чистые материалы и вещества мы также покупали. Сейчас настало время, когда мы должны создавать технологическое оборудование для производства микросхем. Это очень большой список оборудования, который измеряется сотнями единиц.

Это огромная работа. России необходимо догнать развитый мир по ключевым направлениям, в частности создать производство электронных чипов с малой проектной нормой, и для этого необходимо отечественное технологическое оборудование. В целом большая микроэлектроника включает много направлений, и мы можем продвинуться вперед по кардинально новым. Для этого необходимо искать новые решения, где возможно занять лидирующее положение быстро. Мы способны придумывать и создавать новое качество — и сразу оказаться в одном ряду с лидерами или впереди.

Иными словами, это как в древней игре в шахматы, где есть разные фигуры. Стройные ряды пешек предназначены для того, чтобы теснить оборону противника и оказывать на него давление. Эти ряды нам нужны, чтобы догнать то, что мы упустили. А есть другие фигуры, например конь, и неожиданный ход конем может поменять позиции в шахматной игре. Неожиданные находки, разработки, создание чего то кардинально нового и есть наш ход конем, который упреждает и позволяет выйти на другой уровень технологического лидерства.

— Вы лично занимаетесь одним из направлений в микроэлектронике — печатной электроникой. Это направление долго не развивалось в нашей стране, то есть оно новое для России. Какие задачи в этой области вы видите перед вашим научным коллективом? Какие перспективы развития направления в РФ?

— Печатная электроника — направление с высоким потенциалом, которое бурно развивается в мире, и мы включились в это состязание. Технологии печатной электроники обеспечивают адресную доставку на подложку целевых материалов (полупроводников, металлов, диэлектриков) для формирования элементов электроники, и фактически являются аддитивными микроразмерными технологиями.

Что его отличает? Возможность печати на подложках из любых материалов, включая пластики, и 3D-печать делают это направление весьма перспективным. Узким местом развития технологий печати лежит в возможности создания такими методами полевых транзисторов с высокой подвижностью носителей заряда в полупроводнике. Именно эту задачу мы и решаем: разрабатываем новые материалы для полупроводникового канала транзисторов, технологии формирования транзисторов, а также создаем технологическое оборудование для печати микросхем.

— И вы лично занимаетесь этим направлением?

— Да, в своей научной практике я много занимался наночастицами и нанотехнологиями, что позволило мне быстро включиться в исследования по печатной электронике. Дело в том, что печатная электроника начала быстро развиваться благодаря накоплению знаний в нанотехнологиях, когда были разработаны методы манипулирования большими массивами наночастиц и изготовления из них рисунка на любой подложке. Если этот рисунок изготавливается из нужного материала или набора материалов — полупроводников, диэлектриков, металлов, то можно получить любой элемент электроники, главный вопрос в свойствах и размерах элементов.

В целом нам предстоит решить две серьезные задачи в печатной электронике. Первая — по уменьшению размеров элементов, на данном этапе примерно в 10 раз, путем создания нового технологического оборудования. Вторая — поиск и синтез новых полупроводниковых материалов для создания высокоэффективных активных элементов микроэлектроники. Над этими задачами работает большой научный коллектив, и его опыт и знания в нанотехнологиях позволяют найти эффективные решения. В частности, мы разрабатываем два вида перспективных аэрозольных принтеров: чернильной и сухой аэрозольной печати. Надеемся на успешное решение этой задачи в течение трех лет с постановкой разработок на производство.

— А как с разработкой квантового компьютера?

— Этим направлением мы также занимаемся, большая научная лаборатория ведет активные поисковые исследования. Квантовые компьютеры позволят решить класс сложных задач, и они действительно во много раз превзойдут по скорости вычислений современные компьютеры, расширят возможности ученых и позволят разработать новые более совершенные сервисы. Но в то же время останется множество задач, в которых квантовый компьютер не сможет состязаться с традиционным.

— А когда планируется их вводить в работу?

— Здесь будет пошаговое движение. Квантовые компьютеры уже решают простые задачи, постепенно совершенствуются и в будущем приступят к более сложным. То есть нельзя сказать, что мы завтра проснемся и везде будут квантовые компьютеры, нет. Они будут постепенно осваивать свои ниши и расширять возможности. Это путь любой крупной технологии. Раньше мы пользовались телефоном только для переговоров, а сейчас это и фотоаппарат, и ежедневник, и телевизор, и компьютер.

Кадры решают

— Для развития целой отрасли необходимы квалифицированные кадры, что делается в этом направлении?

— Кадры, конечно, серьезнейший вопрос, и в университетах он решается проще, чем на производстве. У нас своя студенческая среда, которую мы обучаем первоначально фундаментальным знаниям, а затем и прикладным. В нашем Институте квантовых технологий примерно треть сотрудников — студенты и аспиранты. Мы работаем на выпускающих кафедрах, читаем лекции, ведем научно-исследовательскую работу учащихся, и одновременно в наших лабораториях студенты работают уже над практическими задачами. Впоследствие некоторые выпускники остаются в нашем институте как сотрудники, обладая всеми необходимыми навыками. Кто-то уходит на производство или создает свой бизнес. Гораздо меньше специалистов мы привлекаем со стороны. В целом на Физтехе специалистов в области микроэлектроники целенаправленно готовит Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики, и ее выпускники весьма востребованы на передовых производствах микроэлектроники.

Приборостроение

— Большое внимание в вашей работе было уделено приборостроению, также весьма трудной для подъема отрасли. В текущем году у вас в разработке было шесть приборов. Каких результатов вы уже добились и что планируете сделать в будущем?

— Уже семь. Четыре прибора мы ведем третий год, и они на высокой стадии готовности. Например, создан один опытный образец рамановского спектрометра. Второй заканчиваем в текущем году, и в следующем начинаем ставить на производство. Эти спектрометры названы по имени индийского ученого Венката Рамана, который открыл комбинационное рассеяние света, за что и был удостоен Нобелевской премии. Рамановские спектрометры предназначены для изучения состава широкого класса веществ и материалов по идентификации их молекулярных связей.

Опытные образцы трех других приборов будут выпущены в текущем году. Это масс-спектрометр для анализа газовых смесей с ловушкой Кингдона, принтер для 3D-печати микроструктур и однолучевой литограф. Примерно через год они пройдут государственные испытания и будут переданы для постановки на производство.

Еще три прибора мы начали разрабатывать в текущем году: терагерцовый лазер, мультифункциональный фемтосекундный спектрометр и чернильный принтер для печатной электроники. Пока они на ранних стадиях создания макетных образцов. Финальная готовность и передача на производство запланирована через два с половиной года.

— Какой из этих приборов самый эксклюзивный и передовой?

— Практически в каждом приборе есть новизна и эксклюзивность. Есть приборы, где за основу взяты международные аналоги, и здесь мало отличий. Но есть такие, где доминируют наши разработки. Из доминирующих я бы выделил масс-спектрометр высокого разрешения с ловушкой Кингдона. Сама ячейка-ловушка — российская разработка. Как я говорил, масс-спектрометрия — высокочувствительный метод атомного и молекулярного анализа веществ. При этом сама ловушка позволяет снизить размеры приборов и эксплуатационные расходы, не теряя высокую точность измерений. Именно она удерживает внутри себя ионы при помощи электростатических полей. Сам масс-спектрометр можно активно применять в экомониторинге и в медицине.

Принципиальная новизна лежит в приборе, который называется принтер плазмонных наноструктур. Мы его давно разрабатываем, прошли этапы научно-исследовательской работы, и у нас есть мировые конкуренты, которые разрабатывают похожие приборы, но по качеству они нас не опережают.

В ряду новых трех приборов самая уникальная наша разработка — терагерцовый лазер. Этот новый вид лазера, генерирующего мощное терагерцовое излучение, широко востребованное в научных исследованиях, перспективной медицине и промышленном контроле.

Также большая доля новизны мирового уровня заложена нашими разработчиками в фемтосекундном спектрометре. Это новое прогрессивное направление спектроскопии, основанное на лазерах, которые генерируют импульсы света фемтосекундной длительности, что позволяет более детально и неразрушающим образом изучить процессы в живых организмах, сложные вещества и материалы.

— Эти приборы только для научных целей?

— Не все. Большинство наших разработок имеют двойное назначение, например спектрометры — это высокоточные приборы контроля, которые можно использовать на производстве, особенно рамановский — экспресс-метод, который можно установить даже в поточную линию или конвейер.

— Ваш принтер для 3D-печати микроструктур пока единственный в мире. В чем его эксклюзивность?

— Этот принтер также двойного назначения, он пригоден для научных разработок и в электронной промышленности. На него уже есть запросы от компаний. Это действительно уникальный прибор, так как основные процессы его функционирования были разработаны нашим коллективом.

— Ваш литограф для научных задач рассчитан на масштаб до 100 нм, что во многом определяет его качество. Этого достаточно?

— Этот литограф предназначен для изготовления пространственных, оптически прозрачных элементов, в частности, для создания элементов интегральной фотоники. Этот масштаб вполне подходит для создания элементов высокого уровня и соответствует запросам заказчиков. Конечно, здесь есть большой потенциал для снижения размера формируемых элементов, и мы его будет достигать.

Карьерный путь

— В школе не каждый читает про термоядерный синтез. Получается, что технологиями вы увлекались с ранних лет? Что привело вас к технологиям?

— В детстве я был любознательным, а родители всячески поощряли мои увлечения и выписывали мне молодежные технические журналы, которые я с удовольствием читал. В популярном тогда «Юном технике» я увидел статью про книгу по авиамоделизму, которая с помощью родителей вскоре у меня появилась. Эта книга научила меня самостоятельно строить авиационные модели от простых бумажных до планера метрового размера. Авиамоделизмом я занимался в школьные годы около двух лет, а в восьмом классе после прочтения книги академика Арцимовича про управляемый термоядерный синтез меня больше стала интересовать физика. В то время знаменитый ученый полагал, что управляемую термоядерную реакцию зажгут в токамаке где-то через 20 лет, и весь мир получит дешевую и чистую термоядерную энергию. Мне захотелось в этом деле поучаствовать. Очень кстати в это же время я увидел в журнале «Юный техник» вступительные задания для поступления в Заочную физико-техническую школу Физтеха, решил их, был принят в ЗФТШ и с головой погрузился в физику, и через два года поступил в МФТИ.

— А родители были тоже ученые?

— Нет, абсолютно нет. Моя мама была медработником, а отец бухгалтером, но они всегда поддерживали мои интересы и поощряли любознательность.

— А на Физтехе какое направление вы выбрали?

— Поступил на физхим, факультет молекулярной и химической физики, где на базовых кафедрах можно было заниматься исследованиями по управляемому термоядерному синтезу. Моя первая студенческая НИР проходила рядом с экспериментальным токамаком, но исследования там развивались очень медленно. По совету опытных аспирантов я перешел на другую тему НИР, которая называлась «электрический взрыв проводников». Этот процесс представлял собой взрывообразное разрушение проводника с образованием металлического пара и наночастиц под действием его джоулева нагрева импульсным током высокой плотности. Позже я также занимался исследованиями применений электровзрыва, и когда пришла эра нанотехнологий, оказалось, что выбрал верное направление.

— А как вы думаете, все-таки в ближайшие 10 лет что больше всего выстрелит? Микроэлектроника, квантовый компьютер, искусственный интеллект или что-то совсем иное?

— Скорее всего все сразу. В определенной мере каждое по-своему сбудется, но предсказать, где будет самый большой прорыв, пока затруднительно. Если оценить тенденции новых разработок в микроэлектронике, можно заметить, что начинается объединение возможностей направления классической микроэлектроники, основанной на литографии, и печатной электроники, которые ранее развивались обособленно. Думаю, что будущее микроэлектроники за объединением этих методов, мы называем этот подход гибридной микроэлектроникой. С целью эффективного развития этого направления на Физтехе запланировано в ближайшие четыре года построить Специализированный технологический центр гибридной микроэлектроники — опытную университетскую электронную фабрику. Уверен, что за гибридным направлением будущее, оно возьмет лучшее от литографии и от печати. Уже сейчас имеются убедительные примеры удачной реализации, например, при создании фотоприемных матриц на основе коллоидных квантовых точек.

— Что вас увлекает кроме работы? Чем вы живете кроме науки?

— В детстве я занимался рисованием. Люблю театр, нравится театральное направление реализма. Длительное время увлекался теннисом, сейчас больше времени уделяю ходьбе на лыжах и пешим прогулкам, люблю путешествовать.

— Если бы у вас был выбор сменить профессию, чем вы хотели заниматься?

— Медициной. Мама даже привила мне некие навыки, которые я практикую в семье, если кто-то заболел. Но мне очень интересно заниматься наукой.

— А ученики?

— Я всегда преподавал и сейчас читаю один семестровый курс лекций. Считаю, что ученый должен преподавать. Новые знания должны давать преподаватели, которые занимаются реальными разработками. Также в обязанности ученого входит читать большое количество научной литературы, что дает много полезной для собственных исследований информации. Кроме того, работая в университете, я занимаюсь подготовкой аспирантов. У меня каждый год выпускаются один-два аспиранта.

— Верно ли, что молодежь в основном интересуется программированием, или их интересы гораздо шире?

— Профессию программирования также нужно правильно представлять. Как и в микроэлектронике есть сфера научного развития, а есть сфера производства. В производственной сфере работает большинство специалистов. Например, фабрика, которая делает чипы по технологии, это производственная сфера. Там — станки в чистых зонах, за станками стоят технологи и инженеры.

У программистов то же самое: есть рутинная работа, которой большинство, а разработкой новых больших программ, программных моделей занимается меньшая часть. Основная доля — производственники, они что-то к чему-то приспосабливают, настраивают, и это та же рутинная работа, которой великое множество. Среди программистов, занимающихся сверхсложной интеллектуальной работой, которая развивает человечество, — меньшинство, как и в других сферах.

— А возрождается ли престиж инженерной профессии?

— Возрождается, это началось, идет медленно, тяжело, но возрождается. Впереди много работы, открытие новых направлений и растущая востребованность инженеров подкрепит престиж профессии.

Опубликовано при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» № 075-15-2024-571 (и всемерной поддержке Физтех-Союза).

За десятки километров от побережья Гренландии лежат скалистые острова Китсиссут, которые на первый взгляд кажутся неприступными для людей, не имеющих современных лодок и других технологий. Однако авторы нового исследования выяснили, что тысячи лет назад люди все же смогли достичь этих суровых земель. Мореплаватели каменного века не просто посещали острова — они обосновались там, совершив одно из самых длинных и опасных морских путешествий в истории древней Арктики.

Подобно летучим мышам, ориентирующимся в темноте, человек тоже может полагаться на эхо от звуковых сигналов, например щелчков языком, чтобы оценить расстояние до объектов. Как показало новое исследование, эхолокация — это навык, которому можно научиться.

Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии