Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Группа нейронов «в пробирке» научилась играть в компьютерную игру

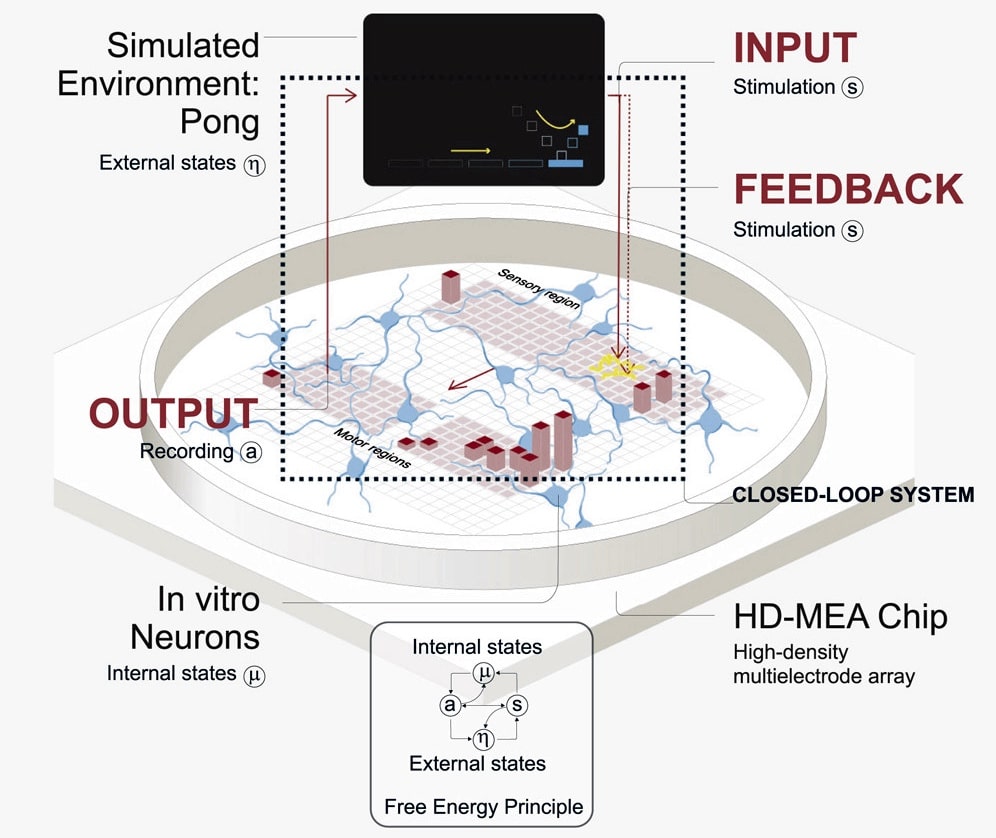

Австралийские биологи связали сотни тысяч нейронов с компьютером и с помощью остроумной системы вознаграждения заставили их обучаться скоординированным действиям. Такой «протомозг» легко освоил компьютерную аркаду Pong, в которой требуется отбивать мяч виртуальной ракеткой.

Ученые из Университета Монаша продемонстрировали, что группы из нескольких сотен тысяч нервных клеток «в пробирке» способны взаимодействовать и кооперироваться для обучения и выполнения общей задачи. В экспериментах такие системы научились играть в классическую компьютерную аркаду, о чем Бретт Каган (Brett Kagan) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Neuron.

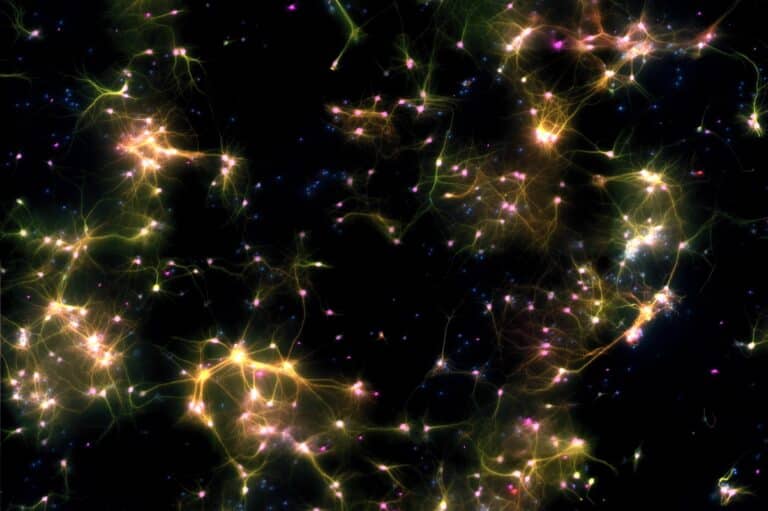

Авторы получали биологические нейронные сети «в пробирке», используя стволовые клетки грызунов и человека. Систему примерно из 800 тысяч клеток вырастили на массиве микроэлектродов, который обеспечил обмен сигналами с компьютером; ученые назвали ее DishBrain, «мозг в пробирке». А компьютерная игра Pong — простой двухмерный аналог пинг-понга, в котором требуется отбивать виртуальный мяч виртуальной ракеткой — послужила тестом на способность DishBrain адаптироваться и эффективно обрабатывать сенсорную информацию. Иначе говоря, обучаться.

Ключевым для этого стала обратная связь, которую нейроны получали в виде электрических сигналов, генерируемых специально разработанной программой SpikeStream. Она позволила кодировать движения игрового мячика: электрическая стимуляция в той или иной части DishBrain указывала на положение мяча в пространстве, а его частота — на расстояние до него. Аналогично кодировался выходной сигнал: локализация активности нейронов соответствовала направлению движения ракетки, а частота — его скорости.

DishBrain намного проще даже самого примитивного мозга, в нем нет дофаминовой или иной системы вознаграждения. Поэтому такую роль сыграл принцип свободной энергии, согласно которому живые системы стремятся к минимизации энтропии, неопределенности своего окружения. «К клеткам прилагается непредсказуемый стимул, и система как целое реорганизует свою активность таким образом, чтобы лучше играть в игру и минимизировать случайность, — говорит Бретт Каган. — Можно сказать, отбивая мяч и получая предсказуемый ответ, она создает для себя более предсказуемое окружение».

Если DishBrain ошибался в игре, то в ответ получал хаотические электрические сигналы длительностью несколько секунд. Если же нейроны отбивали виртуальный мяч, то в ответ приходил краткий и предсказуемый сигнал. И такой подход сработал: оказалось, буквально за пять минут система обучалась координировать активность отдельных клеток, приспосабливаясь и успешно обучаясь играть.

Системы, подобные DishBrain, могут найти самое широкое применение в будущем. «Потенциал этой работы действительно впечатляет, — отметил лондонский профессор Карл Фристон, автор принципа свободной энергии. — Фактически у нас появилась биомиметическая «песочница», где мы можем тестировать влияние препаратов и генетических вариантов, система, построенная ровно из тех же вычисляющих нейрональных элементов, которые работают в мозге и у вас, и у меня».

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии