Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Живое и неживое. В поисках определения жизни

В 2022 году на русском языке вышла книга известного популяризатора биологии Карла Циммера «Живое и неживое. В поисках определения жизни». Говорят, что самые простые вопросы – самые сложные. Вот и вопрос, чем живое отличается от неживого, не первое столетие заставляет исследователей ломать голову. Пройдемся по основным тезисам книги Циммера.

Кто такой Карл Циммер и надо ли ему верить

Первый вопрос о любой научно-популярной книге – можно ли ей доверять. Полагаю, что этой книге доверять можно. Правда, Карл Циммер – не биолог, а научный журналист. Но его книги о биологии имеют такое признание, что Циммер получил премию Национальной академии наук США за научную коммуникацию, а Йельский университет назначил его адъюнкт-профессором молекулярной биофизики и биохимии. Чуть ли не каждое утверждение автор снабжает ссылкой на научную статью (поэтому в книге более четырехсот ссылок). Научный редактор русского перевода – Елена Наймарк, доктор биологических наук (она об этом даже говорит в своем недавнем интервью для Naked Science). Думаю, если в книге и есть ляпы, то мало и незначительные.

Вдоль границы жизни

Основная тема книги, как явствует из ее названия – природа жизни, граница между живым и неживым. Правда, на этот счет Циммер не сообщает почти ничего нового. Все те же признаки живого, которые можно было найти в советских учебниках биологии для десятого класса: метаболизм, гомеостаз, раздражимость, размножение и эволюция. Все тот же спор, являются ли живыми вирусы. Правда, автор называет еще несколько объектов на границе живого и неживого: эритроциты, митохондрии и так далее. Он приводит с десяток разных определений жизни и ссылки на литературу, где их собраны сотни.

А вот основной вывод, который делает Циммер вслед за философом Кэрол Клиланд, показался мне неожиданным и интересным. Он говорит: все наши определения жизни либо слишком широкие, либо слишком узкие, и это не случайно. Мы не можем дать хорошего определения, потому что пытаемся выработать его, исходя из внешних признаков живого. Человечество уже попадало в эту ловушку.

«До наступления эпохи современной химии алхимики пытались определить воду

примерно тем же способом, которым многие биологи определяют жизнь, – составляя

список ее свойств. Вода жидкая, прозрачная, является растворителем для других

веществ и т. д. Однако это определение не только не проясняло тайн воды, но и

приводило алхимиков к новым затруднениям, когда они обнаруживали, что не вся

вода одинакова. Конкретные разновидности воды растворяли конкретные вещества и

не растворяли другие. Алхимики стали давать этим «водам» различные названия. Но

они попадали в еще большие затруднения, видя, что вода может замерзнуть или

выкипеть. Лед и пар не обладают свойствами жидкой воды. Алхимики были вынуждены

объявить их совершенно иными субстанциями».

Алхимики не знали об атомах, молекулах и химических элементах. Они не могли дать хорошее определение воды (вещество с химической формулой H2O), поскольку у них не было для этого нужных знаний и понятий.

«В отношении жизни, утверждает исследовательница, мы всё еще алхимики.

Мы опираемся на интуицию, определяя, какие объекты живые, а какие неживые и

составляя произвольные списки их общих признаков. Мы маскируем наше невежество

определениями, которые никогда не ухватывают суть того, что мы пытаемся понять».

Здесь сами собой просятся на язык слова «информация», «самоорганизация», «эмерджентность» и, извините за выражение, «синергетика». Автор произносит из них разве что «информация», и то вскользь: живое обладает памятью, записанная в ДНК информация управляет материей. Но если Клиланд и вторящий ей Циммер правы, то хорошее определение жизни, буде оно вообще возможно, лежит где-то здесь. В науке о том, как взаимодействие простых компонентов порождает сложное поведение. И пока эта наука не достигнет зрелости, до которой еще очень далеко, мы вряд ли разберемся в природе жизни.

Я, кстати, совершенно не исключаю, что деление объектов на живые и неживые в итоге окажется в том же статусе, что и деление веществ на органические и неорганические. То есть – классификации, основанной на устаревших и ошибочных представлениях, рассыпающейся при любой попытке подойти к ней строго, но все же удобной для определенных целей. Впрочем, сейчас никто не может этого знать.

Есть только миг между прошлым и будущим

Если вам кажется, что сказанного мало для 370-страничной книги, то вам не кажется. Но автор понимает предмет гораздо шире, нежели «чем живой организм отличается от неживого предмета». Например, есть состояния между жизнью и смертью: анабиоз, криптобиоз. Автор не обошел вниманием ни засыпающих на зиму летучих мышей и выдерживающих замораживание в жидком азоте тихоходок.

Жизнь человеческого существа – тоже непростое понятие. Когда она начинается и когда заканчивается? Нет сомнений, что оплодотворенная яйцеклетка живая в том смысле, в котором живут клетки. Но является ли она уже человеком и, следовательно, является ли аборт убийством? Циммер подробно освещает этот старый спор и приводит любопытные сведения. Например, вы знали, что эмбрионы разнояйцевых близнецов могут слиться в один? Нет, получатся не сиамские близнецы (это как раз однояйцевые близнецы, не до конца разделившиеся), а обычный человек, но с двумя геномами. В одних клетках один набор генов, а в других – другой. Биологи называют такие организмы химерами. Если, на чем многие настаивают, оплодотворенная яйцеклетка уже является личностью, получается, что две личности слились в одну?

С тем, когда заканчивается жизнь человека, тоже не все ясно. Уже к середине XX века реаниматология достигла таких успехов, что тела без каких-либо признаков активности мозга могли выживать на искусственной вентиляции легких и внутривенном питании. Правда, в большинстве случаев лишь несколько дней. Но вот в 2013 году у 13-летней Джахи Макмат диагностировали смерть мозга. С юридической и медицинской точки зрения это однозначный критерий смерти человека. Но родители отказались отключать ее от реанимационной аппаратуры. И девочка, которая по всем понятиям юристов и врачей была мертва, продержалась до 2018 года. Все эти пять лет ее юное тело росло. У нее начались менструации. То есть Джахи достигла половой зрелости, будучи мертвой? Возможно, смерть мозга была диагностирована ошибочно, хотя ее как минимум дважды независимо констатировали разные неврологи. А может быть, с нашими критериями смерти что-то не так. Или все так, и «живое тело» не означает «живой человек»? Споры по этому поводу вряд ли скоро закончатся. К слову, несомненный плюс книги Циммера в том, что она была написана в 2021 году, так что автор имеет возможность ссылаться на самые свежие, как сейчас говорят, кейсы.

В теплом мелком пруду?

Касается Циммер и вопроса зарождения жизни на Земле: опыты Миллера, РНК-мир и так далее. Правда, куда подробнее об этом можно почитать в замечательной книге М. Никитина «Происхождение жизни: от туманности до клетки».

Без традиционных для научпопа экскурсов в историю биологии тоже не обошлось. Вам что-нибудь говорит название «батибиус»? А в середине XIX века оно гремело. Биологи, и прежде всего Гексли, были уверены, что открыли организм, самозарождающийся из неживой материи. Из океана по всему миру вылавливались образцы того, что считалось протоплазмой батибиуса, сплошь покрывающей морское дно. Правда, химики довольно скоро разобрались, что тут к чему, и Гексли, как настоящий ученый и джентльмен, признал свою ошибку. Циммер избегает греха, свойственного многим популяризаторам – взгляда на историю науки как на лишенный ошибок и заблуждений путь от одного великого открытия к другому.

Чувство жизни

Еще одна тема, которую поднимает автор – интуитивное распознавание живого. Даже малыши безо всякой науки понимают, что червяк живой, а камень – нет. Как при этом работает наш мозг? На какие признаки он опирается? А понимают ли наши родичи обезьяны, что одна из них умерла? О, про это есть целая наука – танатология приматов. И ее Циммер тоже бегло касается. В конце концов, откуда мы знаем, что живы сами? Автор приводит удивительные факты о синдроме Котара – состоянии, когда пациент считает себя мертвым, и никакие рациональные аргументы на него не действуют. К разгадке неврологического механизма этой болезни ученые подобрались только в 2013 году, когда пациентка с синдромом Котара впервые попала в МРТ-сканер.

Подводя итоги

Книга полна любопытных, а иногда и поразительных фактов. Правда, хватает в ней и лирических отступлений о том, как Циммер спускался в пещеру к летучим мышам, кормил питонов или делал еще что-нибудь в компании очередного интервьюируемого биолога. Для меня научпоп прежде всего источник информации, так что эти вставки несколько раздражали. С другой стороны, они оживляют книгу и, наверное, дают отдохнуть непривычному к плотным текстам читателю. И нельзя сказать, что они совершенно бесполезны: из одной из них можно узнать, например, как на практике выглядит эксперимент в микробиологической лаборатории.

В общем и целом, я прочел творение Циммера с интересом и удовольствием. Хотя книга рассчитана на новичков, со школьной скамьи не читавших ничего биологического, но и с моим неплохим бэкграундом она оказалась небесполезной.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

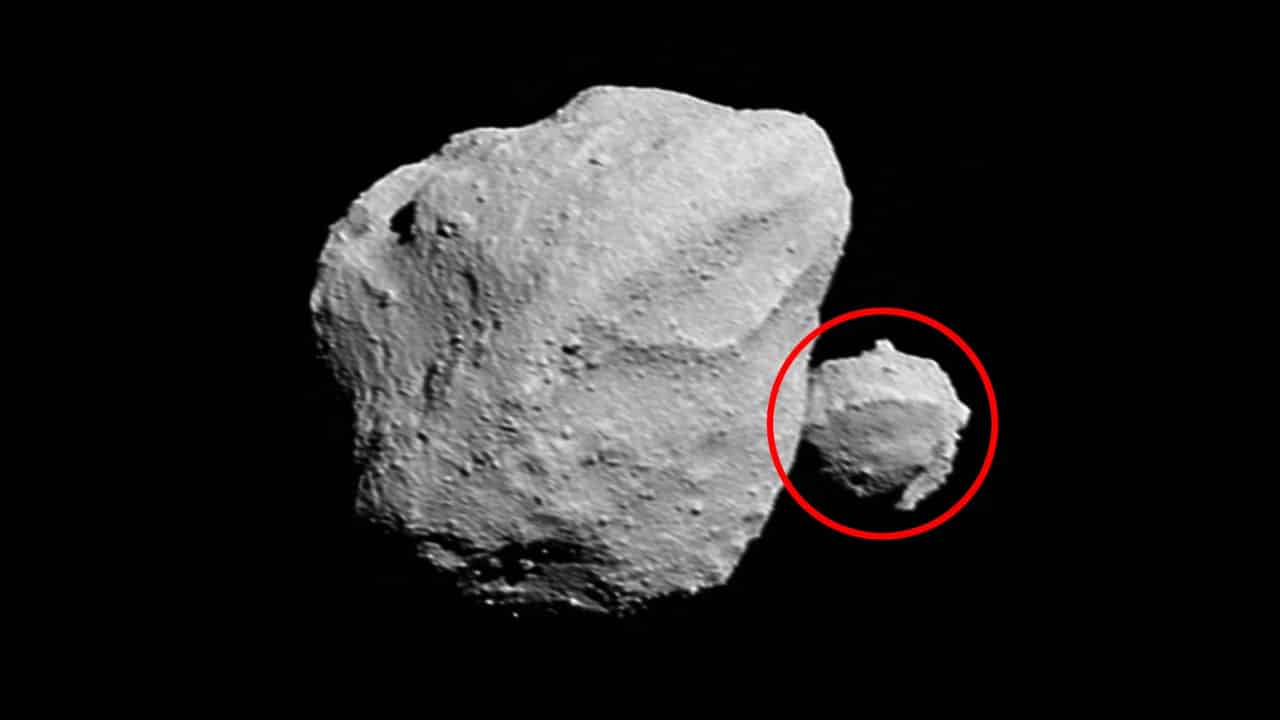

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

ФизТех

ФизТех  СПбГУ

СПбГУ

Последние комментарии