Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Синдром Снежаны: как социальные сети повышают самооценку

Несколько лет назад в прессе была шумиха по поводу случая Снежаны Павлович из Белграда, попавшей в психиатрическую больницу после того, как ее заметка в соцсети Facebook не вызвала интереса ее друзей. Врачи назвали этот случай «синдромом Снежаны».

Любовь и ненависть

На примере Facebook западные исследователи выяснили, что социальные сети заставляют человека завидовать своим друзьям и ненавидеть их. Но давайте разберемся: а кто такие «друзья» в соцсети? Как правило, это несколько действительно близких людей и подавляющее большинство одноклассников, с которыми не виделся лет десять, старых знакомых, случайных попутчиков, профессиональных контактов, а то и вовсе незнакомых людей. Ведь социальные сети нужны не только и не столько для общения, а для того, чтобы не потерять список контактов, с которыми можно удобно и быстро связаться. Успехам настоящих друзей человек может искренне радоваться, а вот достижения малознакомых людей – даже если он в этом никогда не признается – могут вызывать зависть, а вместе с ней грусть, тоску и ненависть.

Вопреки жесткому социальному стереотипу зависть – абсолютно естественное и во многих случаях даже полезное (для самого завидующего) чувство, которое появилось, как известно, задолго до возникновения Интернета. Зависть и ненависть к чужому успеху были всегда, просто они не бросались в глаза, ведь в отношениях с близкими друзьями эти чувства проявляются не слишком сильно, а то и не проявляются вообще, а про успехи малознакомых окружающих люди попросту ничего не знали. По мнению врача-психотерапевта, автора и ведущего медиажурнала «Психотерапия в России» Кирилла Шаркова, социальные сети просто обнажили нашу действительность.

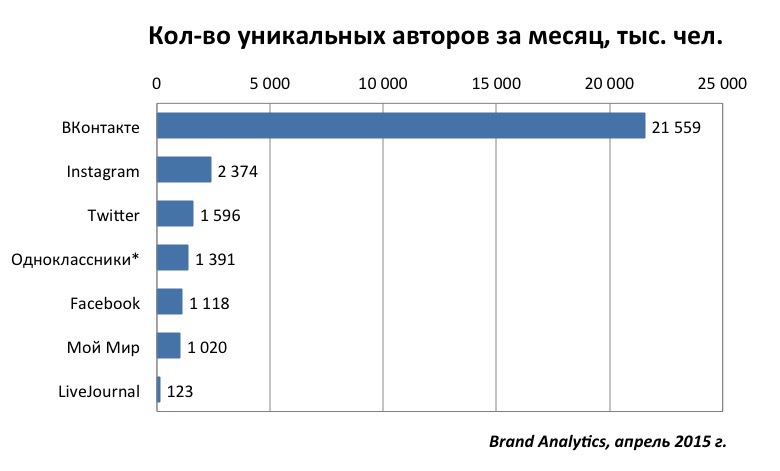

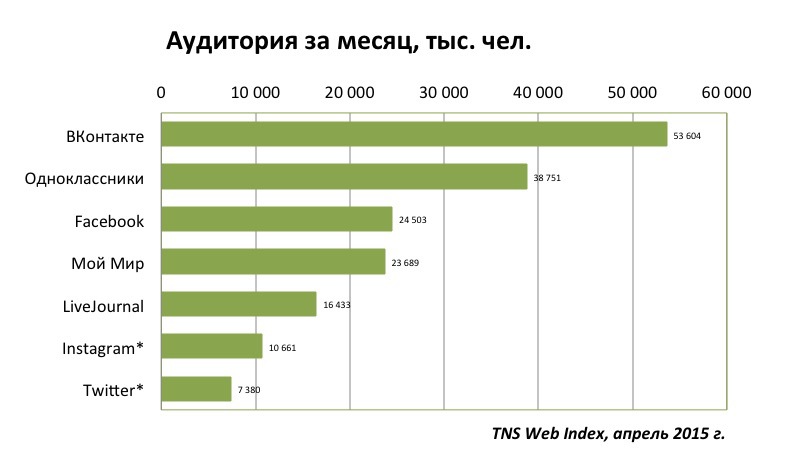

По результатам исследований 2010 года россияне занимают второе место в мире (а по некоторым исследованиям и первое) по посещаемости различных социальных сетей. Речь идет не о числе посещений сайтов, а, прежде всего, о количестве времени, которое люди проводят в соцсетях. Исследования показывают: для русских людей сетевая жизнь, принадлежность к социальным сетям более важна, чем для западных обитателей Паутины. Русские пользователи оказались также самыми «развитыми» по уровню разнузданного хамства и нецензурщины.

Волшебные «лайки»: самооценка на раз-два-три

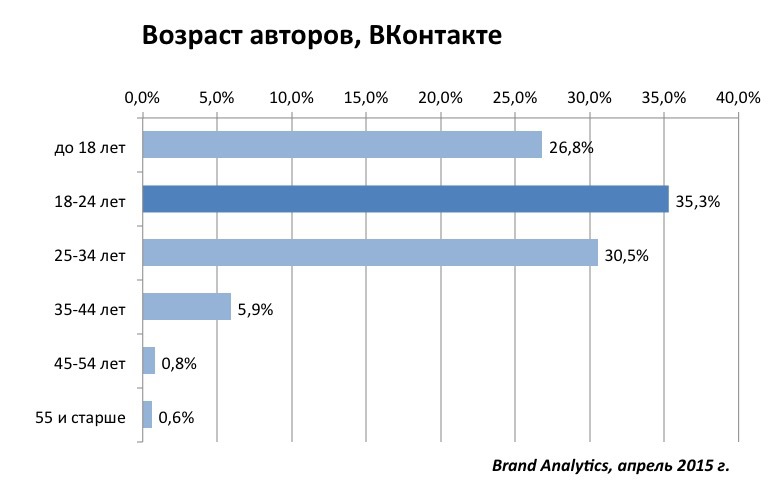

Впрочем, социальные сети – это, безусловно, способ не только «понизить» собственную значимость, но и повысить ее. Благодаря социальным сетям у каждого появилась возможность хотя бы в виртуальном мире почувствовать себя звездой или, к примеру, президентом, выглядеть умнее благодаря «сворованным» статусам или подсмотренным философским цитатам. Разумеется, пользуются такой «возможностью» не все, а, как правило, молодежь или люди с незрелой идентичностью.

Соцсети вообще призваны восполнять то, чего человеку не хватает в обычной жизни, будь то самоудовлетворение, общение или информация. Кто-то размещает посты в соцсети только для того, чтобы поделиться своими мыслями, а кому-то важна именно реакция других людей на эти мысли – комментарии и «лайки» (о тех, кто создает страницы в социальных сетях с коммерческой целью, речь не идет). И если ее нет, у людей с так называемым нарциссическим складом личности могут возникнуть проблемы. Правда, дело здесь не только в личности, но и в самом современном мире, который психологи тоже называют нарциссическим.

Что в приоритете у сегодняшнего человека? Конечно же, успешность и достижения. Стереотип о том, что каждый должен быть непременно успешным, богатым и «реализованным», навязывается современному обществу как в прямой, так и в косвенной форме (с использованием «героев нашего времени», таких, например, как Стив Джобс и т. п.). И мало кто способен устоять перед соблазном мыслить не «как все». Прибавьте к этой социальной моде личные нарциссические травмы детства – и вы получите мир Снежан Павлович.

Что нужно нарциссической личности? Поскольку внутренне она глубоко страдает от неуверенности в собственной значимости и отсутствия самоуважения, ей требуются внешние атрибуты, которые доказывали бы, что она успешная, популярная и значимая. Одним из таких атрибутов сегодня стали посещаемая страница, обилие «лайков» или блог в соцсетях.

– Не бывает действий, никак не связанных с процессами в личном или коллективном бессознательном, – считает психоаналитик и специалист Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Любовь Заева. – Например, всемирное увлечение селфи и соцсетями – это результат всеобщего скрытого желания восполнить дефицит самоуважения, регуляция некоего нарциссического баланса. Можно создать свое сообщество и восполнить этим базовую потребность в признании, принятии. Ведь если меня замечают, отмечают – значит я есть, со мной все в порядке, я признан своим минисоциумом. Поэтому соцсети способны снижать тревожность по поводу собственной значимости (так же, как и повышать ее). Социальные сети в значительной степени базируются на потребности людей в оценивании себя и других. Оттого «лайк» – это не только средство оценки фотографий и постов, но и способ регуляции самооценки.

Создание себя

Помимо повышения самооценки социальные сети и различные видеохостинги, такие как YouTube, помогают человеку, по сути, выстраивать собственную идентичность через формирование своего профиля, непрекращающийся рассказ о самом себе. Рассказ ведется через видеозаписи, посты, музыку, комментарии, заметки, фотографии, статусы и т. д. Создавая образ самого себя, человек одновременно и познает самого себя: мне нравятся вот эти группы, меня интересует вот это, я придерживаюсь таких-то взглядов.

«Это я. Посмотрите на меня, постарайтесь понять меня и услышать», – «говорит» обществу человек. Поэтому социальные сети – это еще и попытка быть услышанным и понятым через серию бесконечных самопрезентаций, в которых участвуют и другие пользователи; это и ведение диалога с теми, кто «дружен», и с теми, против кого дружат.

Выстраивать собственную идентичность, как ни странно, помогает и «игра» с различными вымышленными никами. Подросткам, к примеру, такая игра «в кого-то» помогает лучше понять себя, свои потребности и запросы. Правда, тут главное, чтобы этот «тренинг» не заменил реальность.

Сегодняшнее повальное желание многих стать «журналистом» вызвано как раз увлечением блогами, которое по каким-то причинам путают с журналистикой. Эпидемия «писательства», охватившая страну, по мнению психологов, вызвана все той же неудовлетворенной потребностью обратить на себя внимание и заявить о себе. Впрочем, в графомании современного общества есть и большой плюс: эксперты сходятся во мнении, что современные блогеры «пишут жизнь» – без украшательств и фантазий, простым языком документалистики. Возможно, благодаря им нашим потомкам будет проще понять, какой была наша современность.

Одиночество в Сети

Название популярного романа Януша Леона Вишневского точно отражает еще одну грань современного мира. Все больше людей чувствуют себя изолированными от общества: люди перестают общаться в реальности и переходят в виртуал, многие сегодня работают в Интернете и даже заводят там «отношения». Особенно эта тенденция заметна в больших городах. Конечно, помимо всего прочего, соцсети нужны и для простого обмена информацией, это возможность соприкоснуться с ее многообразием, быть в курсе всех основных событий, происходящих как в большом мире, так и в маленьком мире «френдзоны», – и к тому же самому создавать свои маленькие события, знакомиться с новыми людьми по всему миру и расширять профессиональные контакты.

С одной стороны, Интернет и социальные сети породили одиночество, с другой – они же стали своеобразным лекарством от него, породив суррогат реального общения между людьми. Даже Робинзон, имей он на своем острове доступ к Всемирной паутине, чувствовал бы себя хотя и не полностью, но включенным в этот мир. Известный психотерапевт Марк Сандомирский вообще считает социальные сети формой «народной психотерапии» – и от одиночества, и от низкой самооценки.

А вот по мнению Кирилла Шаркова социальные сети могут быть как лекарством, так и ядом. Все дело в дозе. Те же любовные отношения в виртуале избавляют человека от множества страхов и тревог: как он/она меня оценит? хорошо ли я выгляжу? буду ли я соответствовать ее/его ожиданиям в постели? и т. д. Но никакие смайлики, разумеется, не заменят живого человека: теплоты его рук, взгляда, улыбки, прикосновений и проч. Если социальные сети дополняют живое общение – это хорошо, хуже, если они начинают заменять его.

Легче и безопаснее

Соцсети дают ощущение безопасного общения, поэтому они переполнены хамством и троллингом. Однако есть в них и польза: они предоставляют возможность закомплексованным людям, инвалидам, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, почувствовать себя не только увереннее, но и найти таких же, как они сами.

«Благодаря сетевому общению преодолевается коммуникативный дефицит, формируется широкий круг общения, повышается информированность в обсуждаемых вопросах; расширяется психологический опыт, развивается социальная компетентность, способность к обмену ситуативными эмоциональными состояниями и настроениями, вырабатываются средства защиты от грубых манипулятивных воздействий, реализуется желание выделиться из толпы, а также стремление присоединиться к референтной группе, разделить групповые ценности и почувствовать себя защищенным, возникает возможность компенсировать действительные или мнимые недостатки внешности, речи, некоторые свойства характера (например, застенчивость) или психологические заболевания (например, аутизм), – пишет в своей статье «Социально-психологические функции социальных сетей» докторант кафедры психологии Азербайджанского университета языков Тамила Садыгова. – Анонимность побуждает к игре с личностной самопрезентацией и предоставляет возможность управлять впечатлением о себе, «убежать из собственного тела», способствует психологической раскрепощенности, ненормативности, проявлению большей свободы высказываний и поступков, проигрыванию нереализуемых в действительности вне сети, неограниченных социальными нормами, ролей и сценариев».

Интернет-зависимость

Этот термин давно в ходу у психотерапевтов всего мира. Несмотря на удобство и пользу Интернета, а с ним и социальных сетей, и первый, и вторые несут в себе и вред, для некоторых – судьбоносный. Самая большая драгоценность, которую мы теряем, просиживая в Интернете, это наше время. Как же ограничить его, доведя до разумных пределов?

Психотерапевт Кирилл Шарков советует: в первую очередь необходимо фиксировать часы, которые вы ежедневно проводите в Сети. Если речь идет о подростке, эту роль могут взять на себя родители. При этом не стоит запрещать ребенку сидеть в Интернете: это не принесет результата, а лишь усилит его желание вкусить «запретный плод». Форма подачи не должна быть контролирующей, назидательной, подавляющей. Достаточно констатации факта: «Сегодня ты провел в Интернете в общей сложности пять часов». Взрослому полезно просто ежедневно записывать количество часов, которые он провел в Интернете. По прошествии определенного количества времени стоит спросить себя: на что именно я потратил это время? что мне это дало? какие цели я преследовал?

Часто Интернет служит уходом от действительности для тех, кого эта самая действительность по каким-то причинам не удовлетворяет. Попробуйте отследить, в какой момент вы включаете компьютер или берете в руки смартфон, какие мысли или чувства предшествуют этому. Постарайтесь ответить себе на вопрос: что бы вы делали, если бы в вашей жизни не было Интернета и социальных сетей? чем бы занимались? как бы себя чувствовали? счастливы бы вы были или несчастны? Ответив на эти вопросы, вы поймете, чего себя лишаете.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали цифровые следы студентов и впервые показали, что итоговые оценки зависят от личного стиля прохождения онлайн-курса. Сбалансированный тип учеников оказался успешнее традиционного и практико-ориентированного. Результаты работы помогут в создании адаптивных индивидуальных образовательных систем.

Исследователи Саратовского медуниверситета установили, что большинство пациентов с бронхиальной астмой имеют как минимум одну сопутствующую патологию, а у некоторых наблюдается четырех или более сопутствующих заболеваний.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии