Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Потепление сократило производительность сельского хозяйства на 21%… но только внутри башни из слоновой кости. А в реальном мире увеличило как минимум на 10%

Новое исследование в Nature Climate Change утверждает, что производительность сельского хозяйства с 1961 года упала на одну пятую — из-за роста температур. Это совершенно изумительные данные: ведь ранее то же Nature показывало, что каждая пятая тонна окружающей нас биомассы обязана своим существованием процессам, стоящим за антропогенным глобальным потеплением. Как так вышло, что производительность сельского хозяйства от потепления падает, а биомасса растений при этом — растет? Попробуем разобраться.

Как посчитать влияние потепления на сельское хозяйство

Известно, что агроиндустрия — та область, где точные измерения влияния отдельных факторов на итоговый урожай крайне сложны. Невозможно точно отделить влияние погоды от радивости (или нерадивости) земледельцев, внедрения новых сортов культурных растений и так далее. К тому же новые сорта могут быть более устойчивы к засухе или, наоборот, влаголюбивы, чем прежние. Как в таких условиях понять, что больше повлияло на урожай: погода или непогода?

С влиянием глобального изменения климата все еще жестче. Его невозможно увязать с засухой или бурными дождями того или иного конкретного года. В первую очередь потому, что само по себе оно не ведет ни к засухам, ни к наводнениям — и по мере его развития частота засух остается неизменной, а уровень пиков наводнения даже падает (почему — мы писали здесь).

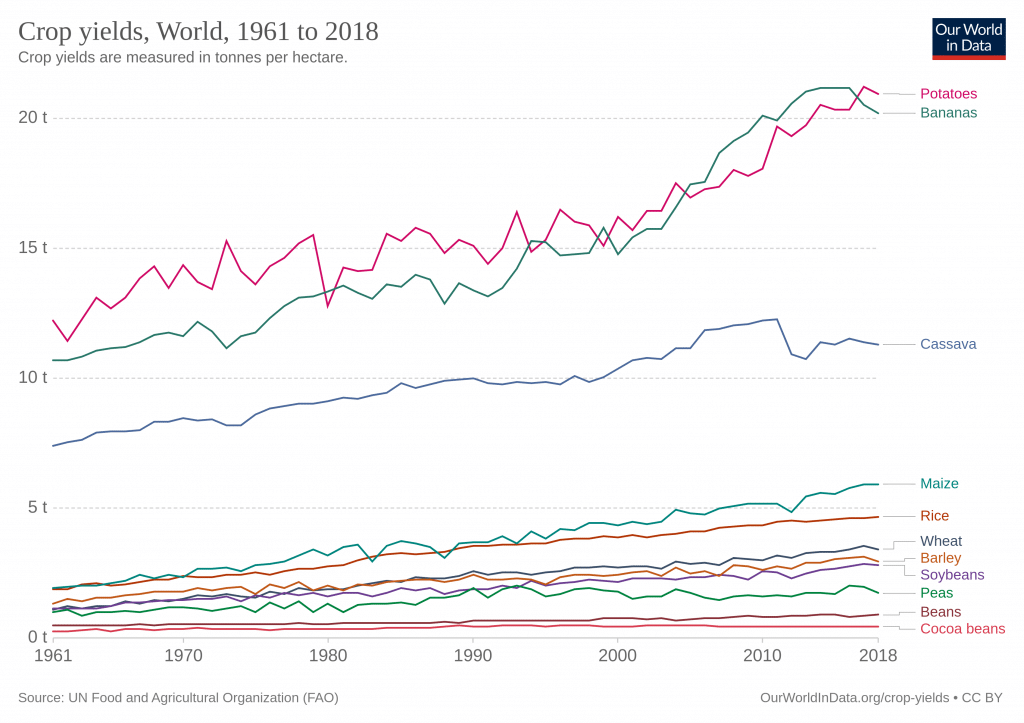

Усложняет задачу и то, что за последние 60 лет в мире случилась зеленая революция: урожайность основных культур выросла в разы. В основном по причине внедрения новых сортов растений, выведенных селекционерами, а также роста вноса удобрений в большинстве стран. Как отделить рост из-за этих факторов от спада из-за потепления, понять сложно.

Однако перед научным миром давно стоит политическая по свой сути задача: несмотря ни на что, все-таки измерить влияние потепления на сельское хозяйство. Ведь если этого не сделать, то как обосновать необходимость борьбы с потеплением? Голыми словами?

Группа американских ученых приняла вызов. Чтобы отделить влияние потепления от остальных факторов, они взяли так называемую общую факторную производительность — то, сколько аграриям надо сделать затрат на единицу отдачи (урожая). В теории это позволяет отделить влияние новых сортов и удобрений от влияния изменений климата.

Далее авторы собрали те данные, что смогли, по затратам земледельцев в разных странах и заложили их в модель, описывающую изменение такой производительности сельского хозяйства в 1961-2015 годах. Влияние погоды на производительность сельского хозяйства в той или иной стране учитывали через два фактора: среднюю температуру пяти наиболее благоприятных для вегетации месяцев года и среднее число осадков тогда же.

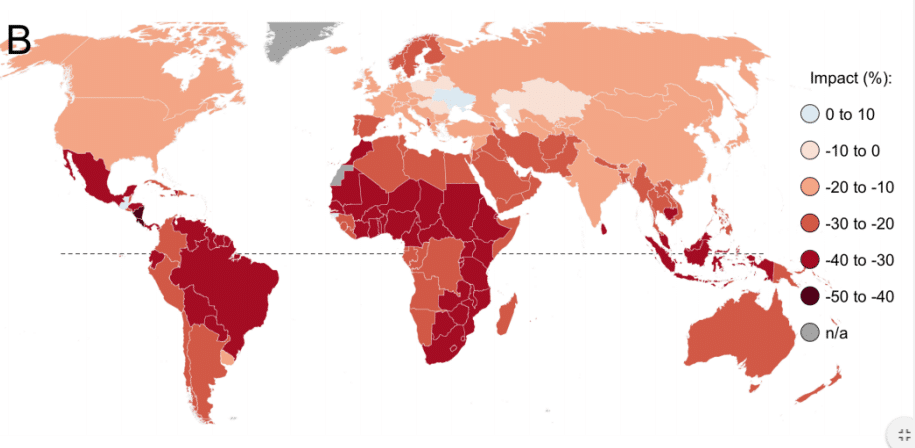

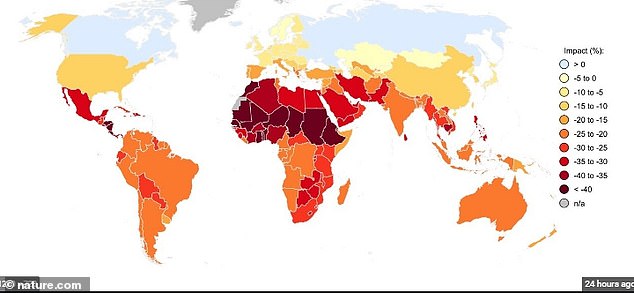

Параллельно они смоделировали те же годы, но за вычетом глобального потепления (почти на градус за этот период). Получилось удивительное: из-за глобального потепления общая факторная производительность за это время просела на 21%. Причем сильнее всего в Африке, Бразилии, Индонезии, то есть наиболее теплых частях мира. Более того: в исходной, базовой версии своей работы они умудрились показать, что такая производительность упала даже в России.

Последнее достижение невозможно переоценить. Дело в том, что в России за этот период вложения (в особенности труда) в сельское хозяйство не то чтобы выросли, а местами и упали, а вот урожаи — заметно увеличились. Выходит, в стране одновременно упала и производительность сельского хозяйства, и ряд видов вложений в него, но… выросли урожаи. Мы не будем пытаться комментировать столь сложную идею, поскольку понятия не имеем, как это объяснить. А сами авторы работы, увы, на таких мелочах не останавливались.

Но оставим Россию — страну, производящую весьма скромную долю мировой сельхозпродукции. Обратимся к планете в целом. Как выводы новой работы согласуются с другими данными о влиянии глобального потепления на растения? Например, теми, что именно Африка сильно выиграет от антропогенных выбросов СО2?

Nature против Nature: кто кого?

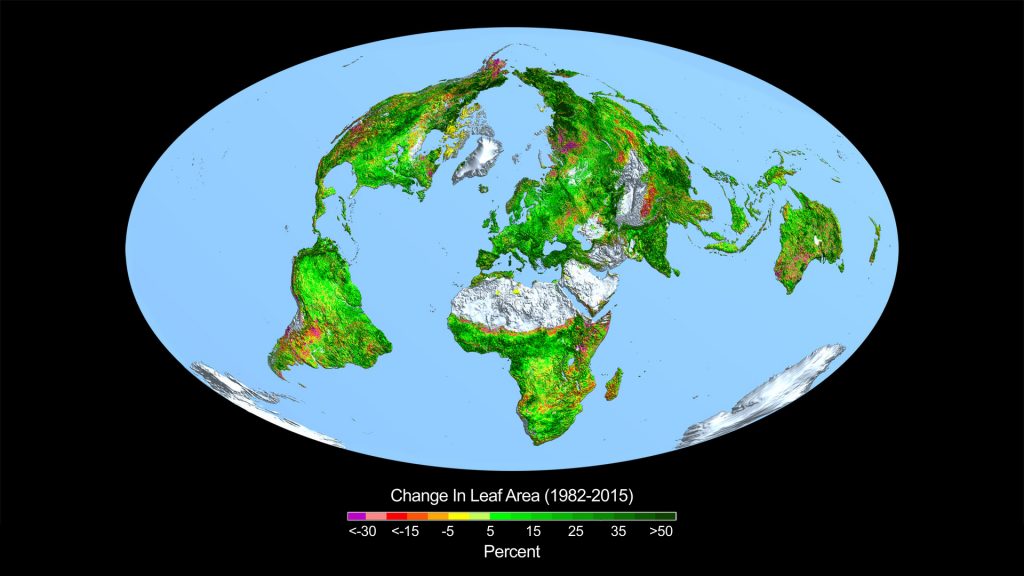

В 2020 году журнал Scientific Reports (тоже часть издательской компании Nature Research) опубликовал работу, которая оценила влияние выбросов СО2 и глобального потепления на биомассу на планете Земле. Ее авторы заключили: наземные растения превращают в свою биомассу 119 миллиардов тонн углерода в год. Из них 19,8 миллиарда — за счет антропогенных выбросов СО2, стимулирующих рост растений. А за счет глобального потепления — еще 1,4 миллиарда тонн. Выходит, 17,8% зеленой биомассы, прирастающей каждый год, обязаны своим происхождением именно факторам, стоящими за антропогенным глобальным потеплением. Больше одной шестой окружающей нас молодой растительности взялись именно из антропогенных выбросов углекислого газа и без них просто не смогли бы возникнуть.

Получается странное: глобальное потепление умудряется снижать производительность сельского хозяйства и одновременно… повышать биомассу растений. Как это?

Быть может, те, кто писали новую работу, исключили влияние СО2 на растения, оставив только изменение температур? Да нет, авторы новой работы прямо указывают: «Наши оценки не убирают прямые эффекты растущей концентрации СО2 на сельскохозяйственное производство». И их можно понять: убрать эти эффекты чрезвычайно сложно, поскольку рост концентрации СО2 хоть и ускоряет рост почти всех сельхозкультур, но делает это по-разному, и достоверно сказать, где какой рост обеспечил именно этот фактор, нереально. Все, что можно получить, — нижнюю, консервативную оценку.

Как мы уже писали, повышение концентрации углекислого газа в воздухе в сравнении с доиндустриальным периодом в среднем должно поднимает урожайность не менее чем на 10%. Подчеркнем еще раз: это консервативная оценка, ведь для мира антропогенные выбросы СО2 и потепление обеспечивают 17,8% ежегодного прироста биомассы. Сомнительно, что для культурных растений прирост урожайности ниже хотя бы одной шестой, но, чтобы уж точно не ошибиться в сторону завышения, можно взять и 10%.

Есть в тексте и иные неочевидные моменты. Например, разбираются условия роста культурных растений на протяжении лишь пяти месяцев в году — наиболее продуктивных с точки зрения наращивания зеленой биомассы. Это решение удовлетворительно для умеренного климата, где живут авторы работы: скажем, картофель растет всего 130 суток, что укладывается в пять месяцев. Но в теплых странах все принципиально иначе: цикл роста маниока (основной культуры ряда тропических государств) занимает в среднем 272 дня. А это явно больше пяти месяцев.

Выходит, исследование неизбежно дает искаженную картину сельскохозяйственной производительности для практически всех стран вне умеренного климата. Что характерно, это как раз те государства, для которых авторы работы настаивают на наибольшем падении производительности сельского хозяйства.

Подытожим. Авторы исследования 2021 года с помощью моделирования пришли к выводу, что потепление вместе с ростом концентрации СО2 в атмосфере ведет к падению производительности сельского хозяйства. Исследование 2020 года показало, что потепление вместе с ростом концентрации СО2 привело к резкому росту биомассы наземных растений. Такие же выводы дал ряд более ранних исследований. В том числе те, что сравнивали содержание карбонилсульфида в воздухе из древнего льда (за последние 50 тысяч лет) с современным. Карбонилсульфид в доиндустриальный период производили только растения, да и сегодня его промышленные выбросы легко отличить от природных. Из этих — эмпирических, а не моделируемых — данных следует, что зеленая биомасса наземных растений сегодня на 31% выше, чем в доиндустриальный период, до начала заметных антропогенных выбросов СО2.

Абсолютно ясно, что если моделируемые расчеты показывают угнетение растений от чего-то, а эмпирическое исследование природы демонстрирует их ускоренный рост, то кто-то тут крупно неправ.

Как работа прошла рецензирование

Любой, кто работал анонимным рецензентом для статей, подаваемых на публикацию в научном журнале, понимает: нормальный рецензент должен задать авторам работы те же вопросы, что и мы. И пока они на них не ответят, работа не должна публиковаться, кроме как на серверах препринтов. Иными словами в теории новое исследование вообще никогда не должны были публиковать. Невозможно доказать, что модель реальности отражает эту реальность лучше, чем эмпирические наблюдения за реальностью.

Если кто-то на ваших глазах совершил что-то, чего не должно было случиться, следует поставить себя на его место и начать мыслить аналогично. Читать то, что читает он, размышлять над тем же, что и он, фактически на короткое время, пунктирно, стать тем, кого вы пытаетесь понять. Проделаем это с авторами работы — типичными учеными нашего времени.

Исследовать влияние глобального потепления на сельское хозяйство нужно. Модели — наиболее простой и популярный способ это сделать. Эмпирические исследования в такой области, напротив, чудовищно сложны. Допустим, сравнить карбонилсульфид в пробах древнего воздуха (из пузырьков в древнем льде) и современного вполне по силам, даже ездить никуда не надо (керны привозят из антарктических экспедиций другие люди). Но как достоверно понять, какая часть карбонилсульфида от культурных растений, а какая — от дикорастущих? Нет метода — нет исследования.

Метод моделирования есть, а точных эмпирических методов оценить влияние выбросов СО2 на производительность сельского хозяйства просто нет. То есть перед авторами новой работы стоял выбор: либо писать по модели, либо не писать вообще. В современном мире ученый должен регулярно писать работы, иначе ему будет нечего есть.

Могли ли авторы работы пойти по другому пути? Да. Ничто не мешало сверить модель — показывающую снижение урожайности при росте температур — с фактически наблюдаемой в сельском хозяйстве картиной. Например, узнать, что при выращивании растений в крупных парниках там поддерживают среднюю температуру в плюс 27-29 градусов, Для сравнения: это выше среднегодовой температуры в Киншасе, столице Конго. Хотя там экваториальный климат, более жаркий, чем в подавляющем большинстве мест на планете.

Иными словами, идея «рост температур сам по себе угнетает растения» для современного мира сомнительна. Опять же, авторы работы могли бы задуматься: а где в мире растут самые урожайные культуры? Из массово возделываемых растений самые высокие урожаи — у батата, картофеля, бананов, маниока. Казалось бы, очевидно, что рост температур может быть опасен: картофель при стабильных ночных температурах от плюс 25 градусов вообще не дает клубней.

Однако это не совсем корректно. Задумаемся: в ста граммах картофеля всего 322 килоджоуля энергии, а у батата — 360. Маниок на ту же массу дает 670 килоджоуле: то есть в реальности с одного гектара он продуктивнее, чем картофель. Значит, по питательной ценности с одного гектара основные культуры жаркого климата значительно превосходят основные культуры, требующие прохлады.

Уже из одного этого факта понятно: нынешнее потепление не может серьезно сократить потенциал мирового сельского хозяйства. Пока оно нигде не создало ситуации, когда маниок (очень теплолюбивая культура) начал бы вдруг хуже расти. На это же указывает факт резкого роста урожаев в тех частях мира, где, по мнению авторов новой работы, производительность труда из-за потепления снизилась сильнее всего — то есть конкретно в Африке.

Простейшие эмпирические оценки такого рода должны были отвратить авторов новой работы от тех выводов, которые они в ней сделали. Но этого не случилось.

Вероятная причина проста: ученые — такая же часть общества, как все остальные. В прессе мы регулярно видим заголовки вида «Потепление сделает невозможным проживание людей там-то» или «Изменение климата приведет к засухам». В целом ряде научных работ видим обратное: люди явно жили в самых жарких регионах Африки в периоды, которые были намного жарче нынешнего. Кроме того, сегодняшнее изменение климата никоим образом не ведет к засухам.

Но в прессе об этом не пишут. Ученые в том, что не касается их специализации, рано или поздно инфильтруются идеями из прессы — в том числе потому, что сами охватить все работы в научных журналах не могут. Скорее всего, авторы нового исследования в самом деле верят в то, что написали, — и именно из-за своей веры не посчитали нужным свериться с эмпирическими фактами о реальном влиянии потепления на окружающий мир.

С рецензентов тоже нечего взять: чтобы задать авторам работы описанные выше вопросы, они ведь тоже должны иметь мнение, отличающееся от озвучиваемых в прессе. А это, как ни крути, небезопасно: любой ученый, который посмеет сказать «глобальное потепление помогает, а не вредит сельскому хозяйству» неизбежно столкнется с негативным отношением со стороны коллег.

Можно возразить: и что такого? Научный мир пережил немало неправильных, но модных теорий — от «сперва Кловис» до «Луна возникла от удара Тейи». Заблуждения — нормальная часть эволюции науки, особенно если от них нет никакого практического ущерба.

Проблема в том, что такой ущерб есть. Если научные работы сообщают политикам, что выбросы СО2 снижают производительность сельского хозяйства, те должны принимать конкретные меры. Например, усиленно вкладываться в сельское хозяйство, снизив вложения в ряд других секторов — например, медицину, образование и так далее.

Но в реальности антропогенные выбросы резко повышают производительность сельского хозяйства. Иными словами, общества начинают массово инвестировать туда, куда инвестировать смысла нет. Мы лишь в самом начале этого пути, и пока сложно предсказать, насколько далеко такие ошибочные работы заведут современный мир. Лишь одно можно точно сказать уже сейчас: движение это будет идти в неправильном направлении.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии