Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Эволюция сделала ноги тушканчиков оптимальными для прыжков, но потом пошла дальше

Анализируя эволюцию задних ног различных тушканчиков, ученые пришли к выводу, что даже после того, как кости их стопы срослись настолько, чтобы образовать оптимальную для прыжка структуру, они продолжали срастаться, пока не слились в единое целое. Результаты исследования будут актуальны для создания ног роботов и изучения эволюции прямохождения других видов, в том числе человека.

Кости стопы, которые у мелких тушканчиков разделены, у их более крупных собратьев практически полностью срастаются. Ученые из Мичиганского и Калифорнийского университетов (США) решили узнать, как это произошло. Их исследование показало, что кости крупных тушканчиков срослись гораздо больше, чем этого требовала бы оптимальная конструкция, которая лучше всего рассеивала бы нагрузки от прыжков и приземлений. Открытие, описанное в журнале Proceedings of the Royal Society, поможет в разработке роботизированных ног, способных выдерживать высокие нагрузки и совершать быстрые и маневренные скачкообразные передвижения.

Тушканчики — пустынные грызуны, которые прекрасно прыгают на двух задних ногах. Однако ноги крошечных видов, весящих всего несколько граммов, и тех, чей вес достигает полкилограмма, выглядят по-разному. Ноги маленьких тушканчиков мало отличаются от ног большинства других млекопитающих: их кости стопы отделены друг от друга. При этом крупные виды могут иметь разные по степени срастания стопы.

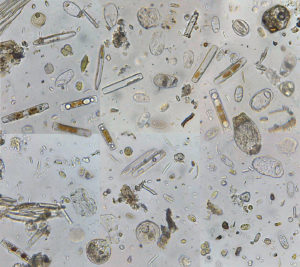

Чтобы изучить ноги разных видов, авторы провели микро-КТ-сканирование музейных образцов и создали 3D-модели их стоп, которые затем масштабировали до одинаковых размеров и подвергли различным тестам.

Анализ филогенетического древа тушканчиков показал, что изначально кости этих животных были разделены. Первые тушканчики были маленькими, их ноги могли поддерживать вес даже при прыжках с высокой отдачей. У более эволюционно поздних, крупных видов тушканчиков эти кости полностью «сливаются». У тех видов, что располагаются на эволюционном древе посередине, наблюдается частичное срастание. Сросшиеся кости подвергаются меньшему напряжению при прыжках, чем несросшиеся, тем самым усиливая сопротивление нагрузкам. Однако частично сросшиеся кости обладают наилучшими характеристиками — именно эту конструкцию можно назвать оптимальной.

По мнению ученых, эволюция достигла оптимальной точки частичного слияния, однако продолжилась до полного срастания костей плюсны. Поскольку полностью сросшиеся кости все еще были достаточно прочны, чтобы оставаться эффективными при прыжках, тушканчики не испытывали эволюционного давления, которое могло бы остановить слияние их костей.

Подобный анализ может помочь выявить и другие способы изменения формы скелета, которые животные претерпевали при переходе от хождения на четырех ногах к прямохождению. Авторы исследования также планируют смоделировать, с какими нагрузками сталкивались кости стопы вымерших предков человека.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии