Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Биологи подсчитали, сколько мамонтов смогло бы выжить на современной Аляске

Группа ученых проанализировала пищевые привычки шерстистых мамонтов, а также оценила количество биомассы в северных районах и выяснила, сколько таких гигантов смогла бы прокормить современная Северная Аляска.

Мамонты — самые узнаваемые представители древней мегафауны плейстоцена. Они населяли Землю около пяти миллионов лет назад и вымерли совсем недавно. Шерстистых мамонтов не стало четыре тысячи лет назад (по геологическим меркам позавчера). Но причины этого вымирания до конца не понятны.

Возможно, климатические изменения и конец ледникового периода перестроили окружающие мамонтов ландшафты, распространились торфяники, пищи стало меньше. Однако эта точка зрения достаточно сомнительна, ведь 120 тысяч лет назад на Земле было теплее, чем даже сегодня, но никакого вымирания мамонтов тогда так и не случилось. Некоторые исследователи возлагают вину на человека, который охотился на этих гигантов и сокращал их численность. Но, вероятнее всего, это совокупный результат многих факторов.

Среду, в которой жили мамонты, часто называют «мамонтовой степью» — это тундростепь эпохи плейстоцена (2,588-0,0117 миллиона лет назад), на которой в изобилии росли травы. Считается, что мегатравоядные мамонты сдерживали развитие лесов и кустарников, не давали им сомкнуться, удобряли почву, поддерживали распространение трав, а не мхов. Дробя своими ногами ледяную корку, они помогали зимовать мелким копытным. В общем, мамонты были ключевым видом своего времени.

Нынешние арктические тундры, которые некогда населяли мамонты, меняются из-за потепления климата. Растет биомасса кустарников, а лишайников становится меньше. В целом повсеместно в этом биоме фиксируют высокую продуктивность растений. Это наталкивает ученых на экоинженерные проекты по восстановлению арктической экосистемы с обширными лугами. Один из способов все вернуть — возродить прежнюю мегафауну, в частности мамонтов.

Однако неясно, приживутся ли древние мегатравоядные в измененном климате. Чтобы это выяснить, нужно понять, пригодны ли современные арктические экосистемы для жизни мамонтов. Проверить это решила группа биологов из США, Швеции и России. В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, они оценили, насколько Северная Аляска готова к возрождению мамонтов.

В качестве модельного вида авторы работы выбрали шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius). Он был довольно неприхотливым в еде: различные анализы показали, что этот мамонт в основном ел травы, осоку (она крайне питательна) и кустарники. Иногда в дополнение шли древесные мхи, лишайники (они плохо переваривались) и даже зеленые водоросли, но эту пищу исключили из расчетов. Средний вес шерстистого мамонта колебался от 3,9 до 5,2 тонны.

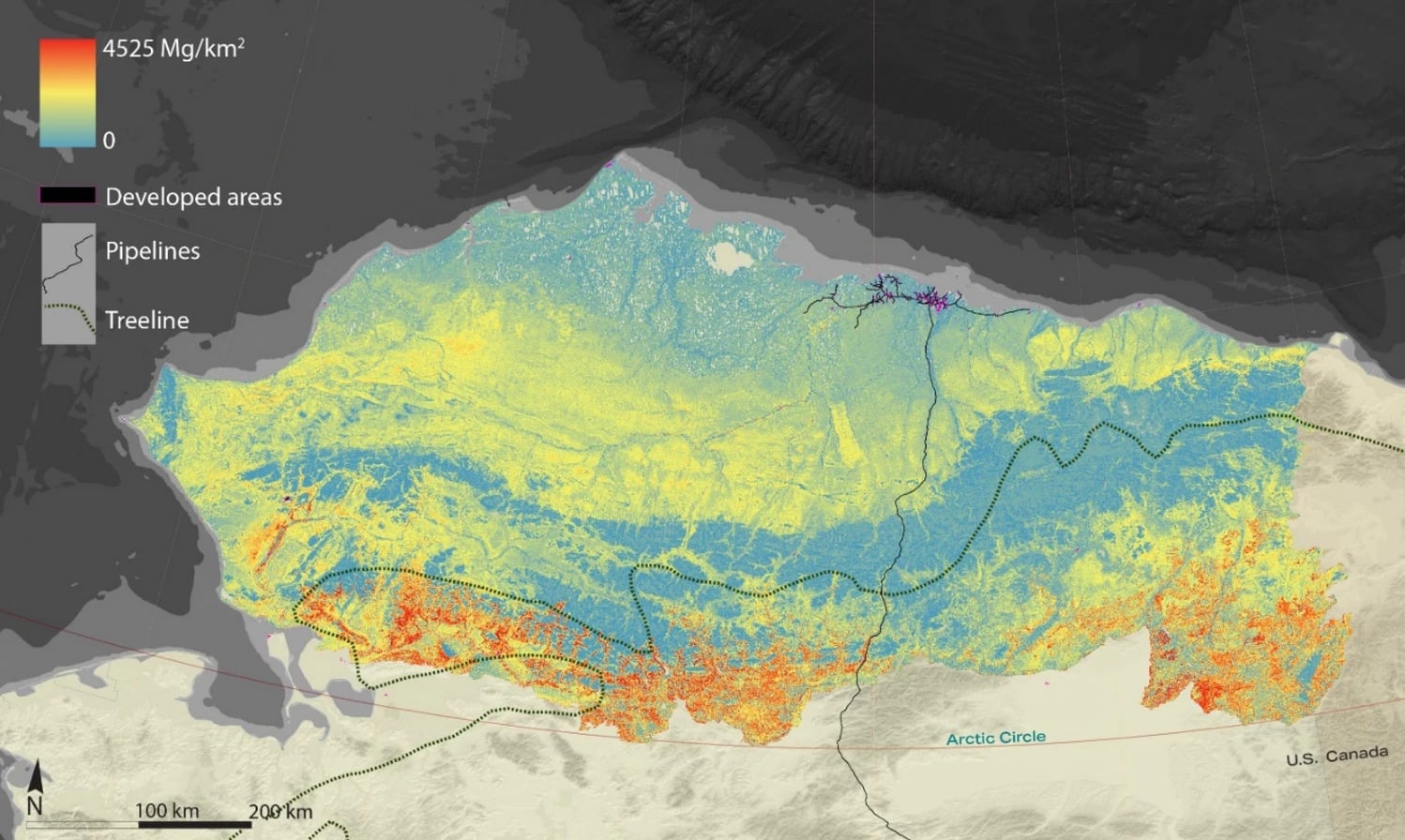

Северная Аляска неоднородна: помимо тундр, там встречаются болота, луга, каменисты склоны и тайга. И в разных биомах разное количество растительности. Самый низкий коэффициент надземной переваримой биомассы (AgDB — aboveground digestible biomass) показали прибрежные равнины и горы, а самый высокий — южные возвышенности тайги. Средний же показатель AgDB в Северной Аляске варьируется от 0,0 до 0,62 миллиграмма на квадратный километр (в среднем 0,15).

На основе этих данных биологи рассчитали, что на современных территориях Северной Аляски может обитать приблизительно от 42 до 55 тысяч мамонтов (среднее значение — 49 тысяч). Плотность оценили в 0,0-0,38 особи на квадратный километр (в среднем 0,13). Это в 13 раз меньше, чем раньше: в позднечетвертичный период плотность мамонтов могла достигать 1,7 особи на квадратный километр. Интересно, что другой метод вычислений дал другие показатели: от 64 до 80 тысяч мамонтов, но авторы статьи придерживаются консервативных оценок.

Это исследование содержит в себе несколько допущений (например, неясно, как изменялись вес взрослых особей в периоды половой активности и пищевые привычки от сезона к сезону), но в целом результаты могут помочь в планировании заселения Арктики древней мегафауной.

В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.

Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.

Анализ грунта, доставленного с астероида Бенну миссией NASA OSIRIS-REx, показал, что аминокислоты в космосе могут образовываться не только в горячих недрах небесных тел, но и в глубоком холоде. Сравнив образцы Бенну с метеоритом Мурчисон, ученые выяснили, что простейшая аминокислота — глицин — имеет разную химическую историю. Если в метеорите она синтезировалась в теплой жидкой воде, то на Бенну возникла в первичных льдах еще до формирования Солнечной системы.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии