Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Палеобиологи выяснили, как водным архозавроморфам удалось развить экстремально длинную шею

Европейские палеобиологи впервые изучили анатомию шейных позвонков водных архозавроморфов с необыкновенно длинной шеей — у некоторых видов она превышала половину длины тела. Анализ костной ткани и компьютерная томография позволили ученым обнаружить уникальные особенности строения позвонков этих ископаемых животных и понять, на какие эволюционные компромиссы они пошли ради адаптации к водной среде.

После пермско-триасового вымирания, о причинах которого ученые активно спорят, фауна Земли заметно обогатилась формами позвоночных. В мезозойскую эру (251-66 миллионов лет назад) рептилии успешно эволюционировали и занимали все доступные среды. На суше обитали псевдозухии и нелетающие динозавры, воздушную нишу захватили птерозавры и птицы, а море — ихтиозавры, мозазавры и завроптеригии.

Разнообразие экологических ниш вынуждало древних животных по-своему приспосабливаться и развивать характерные черты строения. Одним из самых уникальных представителей позвоночной фауны мезозоя можно назвать Tanysauria, кладу ранних архозавроморфов. Среди них были как наземные, так и морские разновидности, но их общая и главная особенность — экстремально длинная шея. Некоторые виды (например, Tanystropheus) отращивали ее настолько длинной, что она составляла половину тела или даже больше.

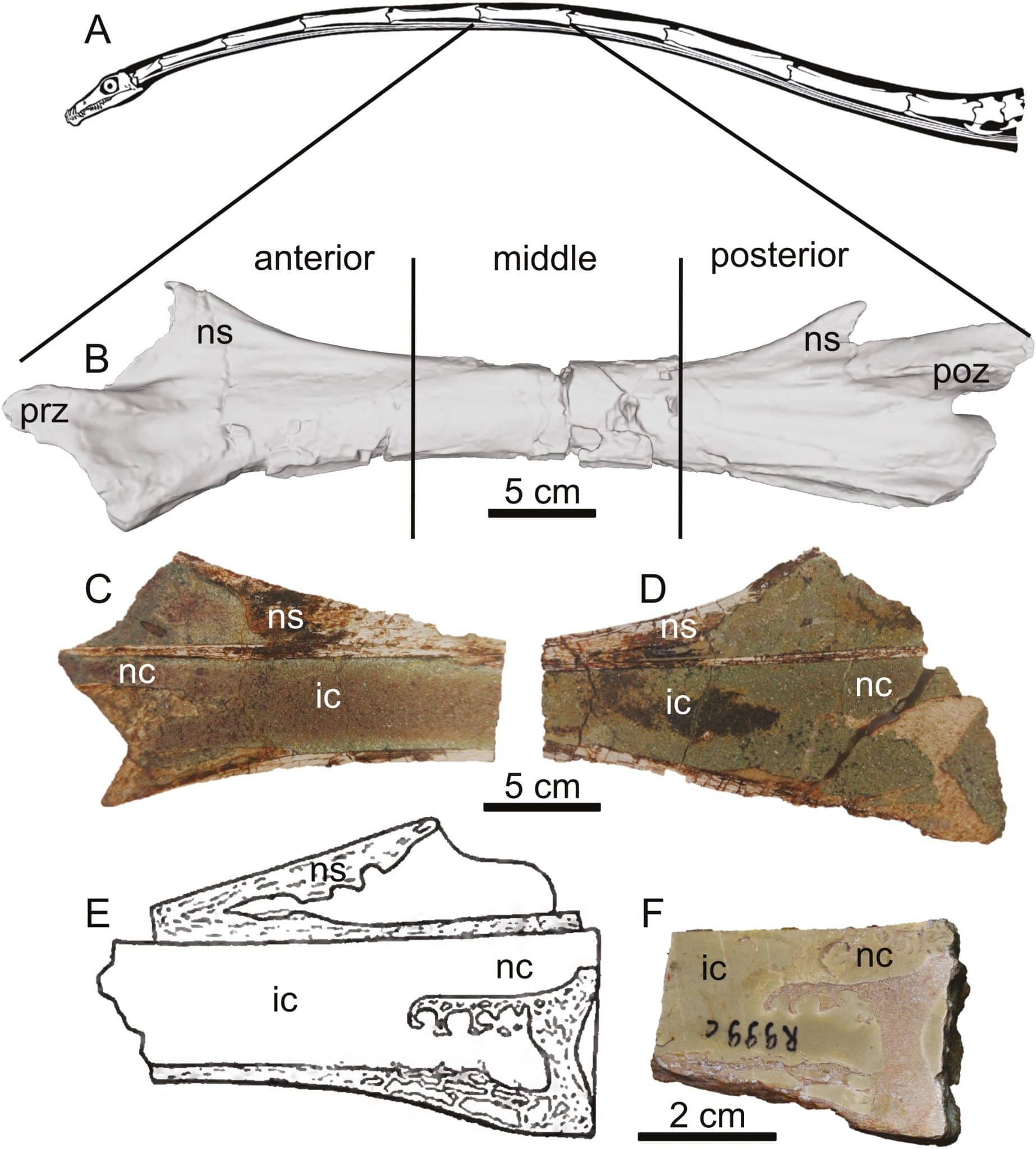

Эти ящеры достигали такого своеобразия за счет удлинения позвонков, либо увеличивая их число в шейном отделе. У пятиметрового Tanystropheus longobardicus шея была самой длинной — до трех метров, то есть половина тела, но в ней насчитали только 13 вытянутых позвонков.

Хотя строение этих костей изучают давно, мало что известно об их эволюции. Пробел решили восполнить палеобиологи из Польши, Германии и Швейцарии. На основе недавно обнаруженных остатков они изучили внутреннюю анатомию шейных позвонков различных видов танистрофей (32 экземпляра) и более примитивного Protanystropheus antiquus (семь экземпляров) с помощью компьютерной томографии (КТ). Результаты научной работы опубликованы в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.

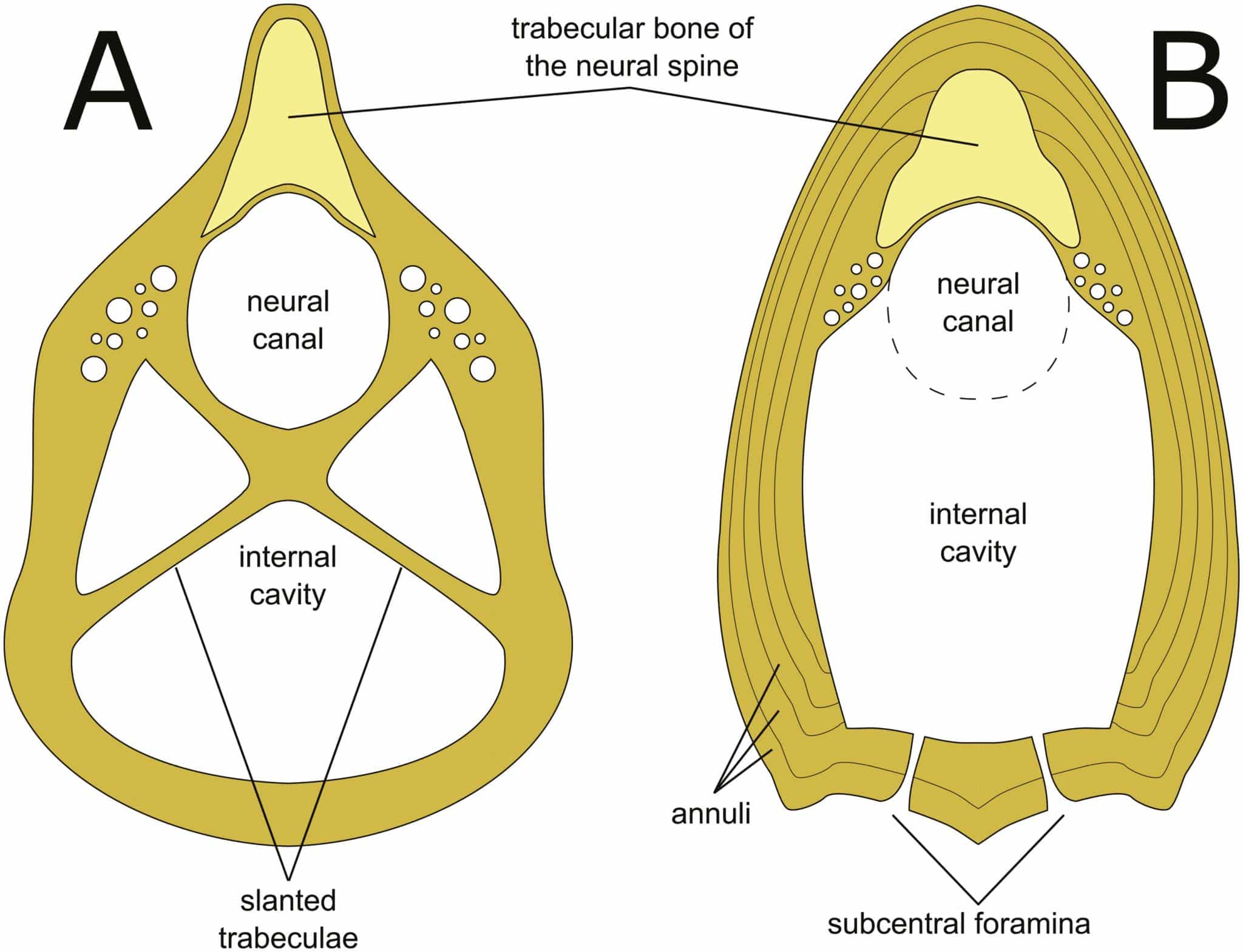

Томография позволила исследователям проанализировать внутреннюю структуру и толщину стенок образцов, не разрушая их. В образцах P. antiquus в середине позвонков находится полость, а с обоих концов стенки кости относительно тонкие и утолщаются по мере приближения к центру. Эти полости наискосок пересекают пластины губчатой костной ткани (трабекулами), в некоторых образцах трабекулы разделяли внутренние полости на несколько карманов.

Во всех позвонках танистрофей ученые также нашли крупную полость, окруженную плотным слоем кости. Однако внутри нее не было трабекулярных пластинок — несколько таких структур нашли в переднем и заднем отделах позвонка. Еще, как отмечают палеобиологи, в танистрофеях в отличие от P. antiquus почти невозможно было различить позвоночный канал. В поперечном сечении позвонки были почти идеально круглыми — трубчатое строение могло обеспечивать дополнительную жесткость.

Анализ костной ткани показал, что ближе к середине в шейных позвонках проходит больше капилляров. По мере отдаления вперед и назад состав ткани меняется на пластинчатую кость, которая из-за слоистого строения обладает повышенной прочностью.

Исследователи сочли, что обнаруженные полости в центре шейных позвонков образовались после растворения губчатой костной ткани. Интересно, что такое строение несколько противоречит водному образу жизни танистрофей, ведь слишком легкие позвонки уменьшали бы плавучесть животного. Уникальная конструкция вытянутых шейных позвонков, заключили палеобиологи, это следствие эволюционного компромисса между длиной, массой и прочностью. Их полое цилиндрическое строение можно сравнить с пневматизацией костей у птерозавров для облегчения полета.

В первые десять миллионов лет после Великого вымирания архозавроморфы и, в частности, Tanysauria развивались быстро, и конкурентное давление вынуждало их приспосабливаться к жизни в воде. При этом вид Dinocephalosaurus orientalis из родственной для танистрофей группы пошел иным путем: его шея насчитывает больше двадцати позвонков.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.

Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии