Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Полюса Земли обледенели из-за случайного сочетания факторов

На протяжении геологической истории на нашей планете преобладал теплый климат. Лишь дважды за прошедшие полмиллиарда лет случались продолжительные похолодания, включая современное, длящееся примерно 34 миллиона лет. Ледниковые периоды сопровождались снижением концентрации углекислого газа в атмосфере, однако причины этого непонятны. В новой работе ученые построили модель, объединив все гипотезы охлаждения климата. Это позволило объяснить обледенение полюсов, которое мы наблюдаем сейчас.

Согласно современным представлениям, от концентрации CO2 в атмосфере зависит температура на Земле. Для объяснения геохимического цикла углерода на масштабе от десятков до сотен миллионов лет привлекают тектонические механизмы. Считается, что в результате дегазации из литосферы CO2 попадает в атмосферу, а выветривание силикатных минералов земной коры, особенно на континентах и в офиолитовых зонах, наоборот, удаляет его оттуда, связывая в карбонатных минералах. Во время выветривания также высвобождаются минеральные компоненты, необходимые для питания биомассы, что, в свою очередь, запускает механизм поглощения углекислого газа из атмосферы и захоронения его в виде органики.

С течением геологического времени процессы тектоники и выветривания значительно изменили облик планеты. Особенно большие изменения произошли в фанерозое (так называют последние 538 миллионов лет), что связано главным образом с колонизацией поверхности жизнью. Были разработаны модели, реконструющие климат на Земле на основе различных механизмов, однако результаты их противоречивы. Они не дали ответа на вопрос, какой же механизм ведущий в этом деле.

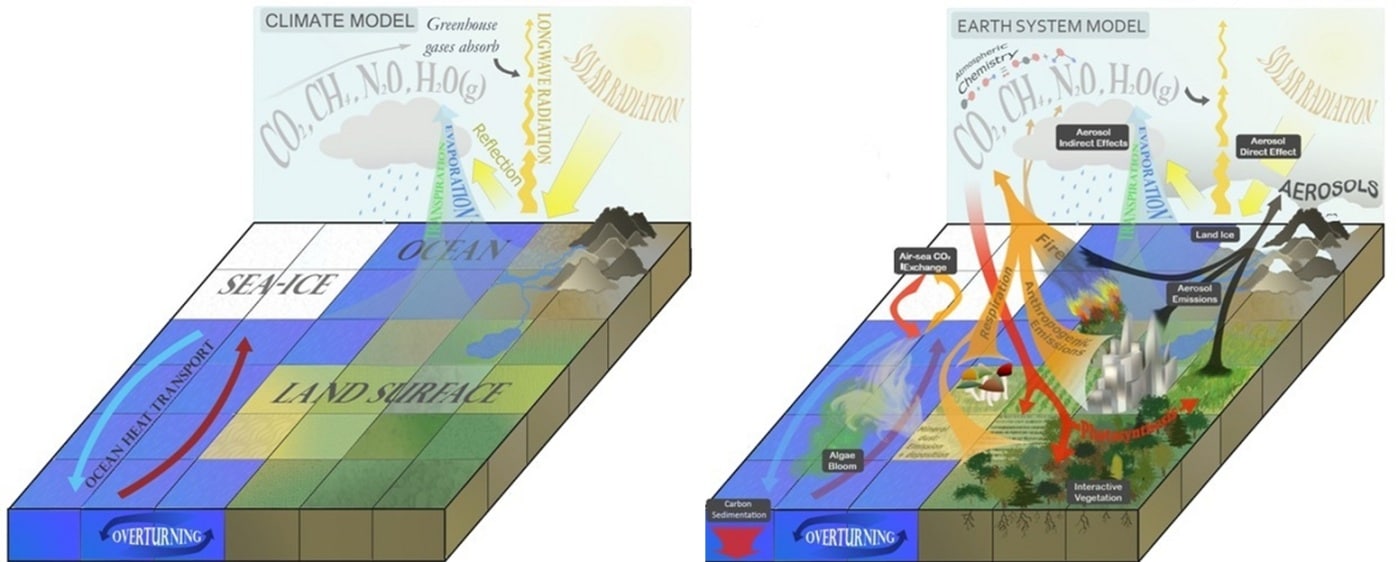

Разобраться в проблеме решили ученые из Австралии, Франции и Великобритании. Для этого они использовали непрерывную модель земной системы (Earth System Model) начиная с девонского периода, 419 миллионов лет назад. Более ранние периоды пришлось исключить из-за нехватки достоверных данных. Также авторы не оценивали то, как распространение растительности повлияло на обледенение. Результаты их работы опубликованы в журнале Science Advances.

Модель показала, что нынешнее холодное состояние не типично для Земли, большую часть своей истории пребывавшей в теплом климате. К обледенению полюсов привело случайное совпадение сразу нескольких факторов.

Для объяснения ледниковых периодов геологи выдвигали разные причины: извержение вулканов, возросшая роль лесов, запасающих углекислый газ, химические реакции CO2 с геологическими породами. Все эти механизмы протестировали в 3D-модели Земли SCION, изначально разработанной в Университете Лидса (Великобритания).

Расчеты показали, что ни один из механизмов сам по себе не мог привести к охлаждению климата, для этого нужно одновременное сочетание факторов.

«Мы выяснили, что причина, по которой мы обитаем на планете с полярными шапками, а не на свободной ото льда, — случайная комбинация очень редких вспышек глобального вулканизма и большой разбросанности континентов с высокими горами, которые обеспечивают обильные осадки на планете. Это, в свою очередь, усиливает реакции поглощения углерода из атмосферы», — пояснил руководитель исследования Эндрю Мередит из Лидса.

Важный вывод, по словам ученого, состоит в том, что естественный земной механизм регулирования климата ведет к высокой концентрации CO2 и потеплению без ледяных шапок, а не тому, что мы видим сейчас.

«Мы считаем, что эта общая тенденция к теплому климату защищает нас от губительного состояния „Земли-снежка“, которое возникает крайне редко, и только поэтому жизнь продолжает существовать», — добавил Мередит.

Исходя из этого, следует учитывать, что климат планеты не будет стремиться к прохладному состоянию, в котором он пребывал в доиндустриальную эпоху.

Нужно быть осторожными с утверждениями о том, предупредили авторы, что холодный климат вернется, если мы будем его перегревать до того, как остановим выбросы.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Авторы нового исследования с помощью комплексного моделирования восстановили пищевую цепь древних хищников поздней юры и определили ее самое уязвимое звено.

Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии