Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

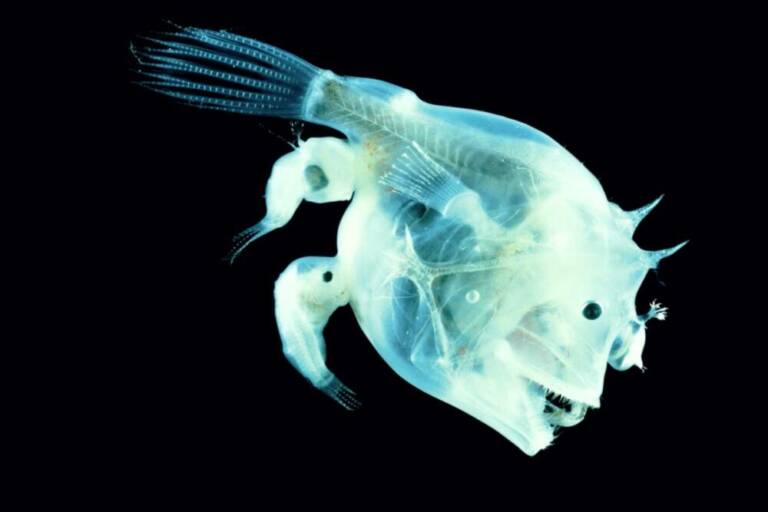

Слияние самца рыбы-удильщика с телом самки обеспечивает отсутствие нормального иммунитета

Давно известно, что самец глубоководного удильщика для спаривания впивается в тело самки и сливается с ним навсегда, но лишь теперь выяснилось, почему ее иммунитет не отторгает и не атакует его.

Рыбы-удильщики известны необычным способом спаривания, при котором мелкий самец, впившись в тело своей избранницы, может частично или полностью сливаться с ней. Превращаясь в нечто вроде «паразита», он получает от самки все необходимое и лишь продолжает исправно производить сперматозоиды. Это избавляет рыб от необходимости каждый раз искать себе партнера на дефицитном ресурсами и крайне редко заселенном глубоководье. Однако больше всего такие отношения интригуют иммунологов.

Достаточно вспомнить, с каким трудом удается медикам найти совместимые органы для трансплантации, невзирая на использование средств, временно подавляющих иммунитет. Однако при слиянии удильщиков этого не происходит — как если бы больной при пересадке мог без проблем принять любой случайно выбранный орган. Как это происходит, выяснилось лишь недавно: авторы новой статьи, опубликованной в журнале Science, сообщают, что у удильщиков может вовсе не быть приобретенного иммунитета.

Напомним, клетки иммунной системы способны распознавать появление чужеродных клеток и «странных», необычных для организма молекул. Фрагменты таких молекул представляются (репрезентируются) В-лимфоцитам, производящим мириады случайных разновидностей антител. Это позволяет подобрать антитела, которые лучше связываются с чужеродными структурами, позволяя их нейтрализовать.

Чтобы выяснить, почему у удильщиков этого будто не происходит, Томас Бём (Thomas Boehm) и его коллеги изолировали ДНК представителей 10 видов глубоководных рыб, четыре из которых при спаривании временно соединяются телами, а шесть — сливаются раз и навсегда. Кроме того, были отсмотрены геномы трех видов удильщиков, живущих на мелководье и спаривающихся без соединения организмов.

Такая работа обнаружила, что у сливающихся видов нарушена работа генов RAG, а у некоторых — и генов белка AICDA. Эти гены обеспечивают «перемешивание» нужных фрагментов ДНК в В-лимфоцитах для производства разнообразных антител, позволяя иммунитету подобрать подходящий «ключ» к любому чужеродному антигену. Удильщики Photocorynus spiniceps и Haplophryne mollis, у которых отсутствует и RAG, и AICDA, оказываются вовсе не способны производить антигены.

Для людей такой иммунодефицит крайне опасен, и как выживают при этом удильщики, остается неясным. Возможно, их спасает особенно мощный неспецифический иммунитет, позволяющий обходиться без адаптивного. Но возможно, что у удильщиков реализуется какой-то собственный вариант адаптивного иммунитета, отличающийся от классической схемы с выработкой и подбором антител, характерной для всех позвоночных.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

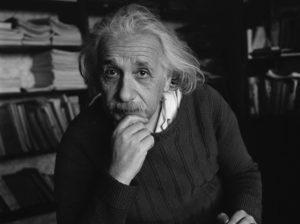

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии