Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Нейробиологи описали области мозга, в которых «живет» любовь

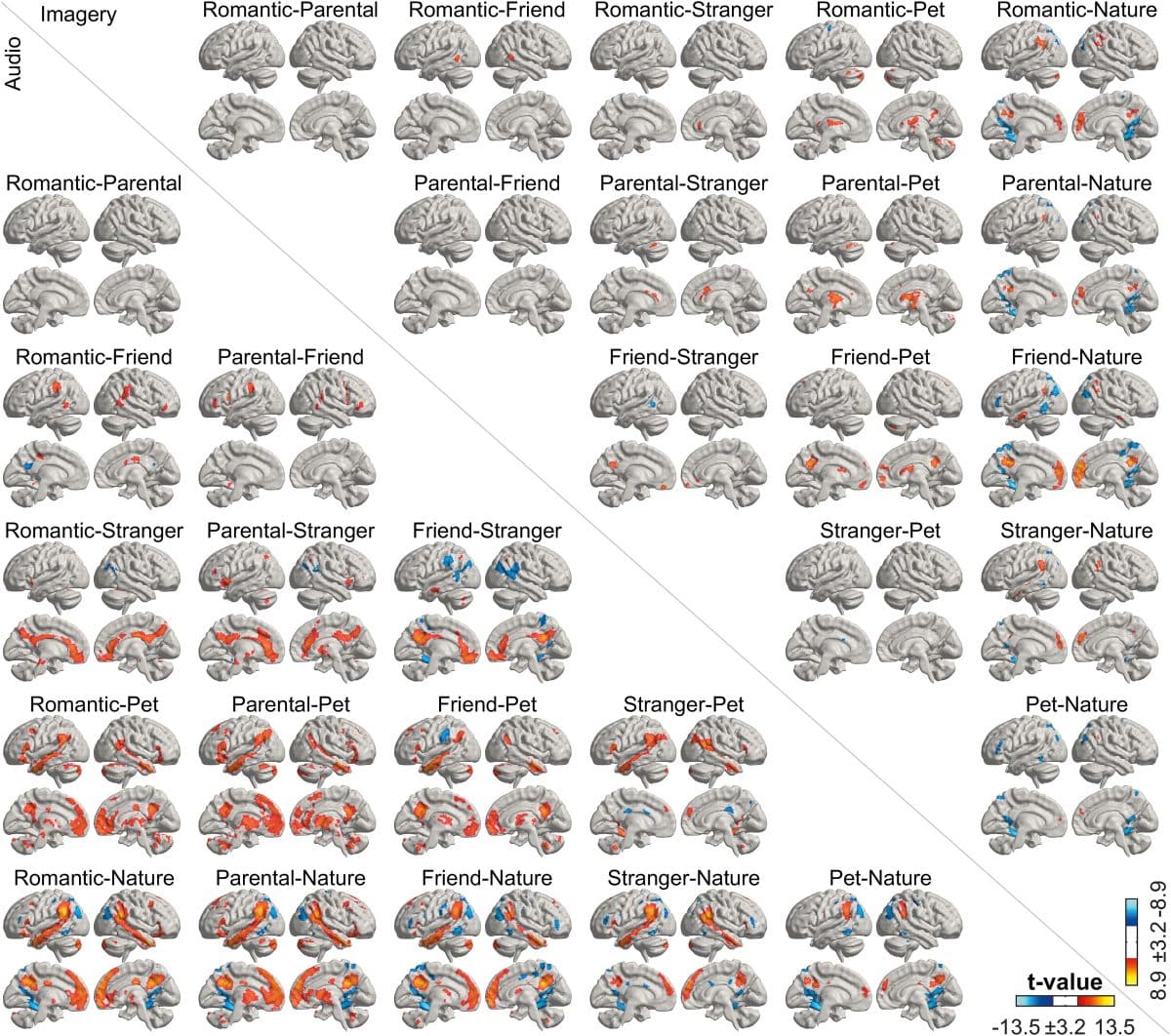

С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии и стимулов, роль которых сыграли небольшие любовные рассказы, ученые описали «нейронную основу» любви. Выяснилось, что шесть разновидностей этого главнейшего из чувств по-разному связаны с областями мозга, участвующими в системе вознаграждения и социальном познании.

Как показали предыдущие исследования, романтическая и материнская любовь — одно из самых важных чувств в жизни человека — связана с активацией системы вознаграждения мозга. Она включает несколько структур, объединенных нервными клетками, которые «общаются» с помощью дофамина. Но есть ли какая-то разница с точки зрения нейронов между шестью видами любви: к собственному ребенку, романтическому партнеру, друзьям, домашнему животному, незнакомцам и природе?

Этим вопросом задались авторы новой научной работы — сотрудники кафедры нейронауки и биомедицинской инженерии финского Университета Аалто вместе с коллегами из Университета Тампере (Финляндия) и Юлихского исследовательского центра (Германия). Найти ответ помогла функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). Статья ученых опубликована в журнале Cerebral Cortex.

«Подумайте о любви к друзьям или незнакомцам (они же соседи). Сложные, исторически устойчивые социальные и культурные институты, затрагивающие миллиарды людей, построены на представлениях, включающих трансцендентные сущности, которые якобы чувствуют любовь ко всему человечеству — или, по крайней мере, к определенной этнической либо социокультурной подгруппе. Наша любовь может выходить за рамки видов, ведь владельцы питомцев чувствуют и выражают любовь к ним: в отношениях собак и их хозяев участвует окситоцин, что аналогично связи между матерью и младенцем», — отметили исследователи.

В эксперименте участвовали 55 здоровых взрослых жителей Хельсинки: 29 женщин и 26 мужчин, говорящих на финском языке. Средний возраст составил 40,3 года. У добровольцев был как минимум один ребенок, у 27 — домашнее животное. Они состояли в отношениях с романтическим партнером на протяжении примерно 11,9 года и не принимали лекарств, которые могли бы повлиять на результаты.

За день до начала исследования участникам рассказали, что они будут слушать 42 коротких, заранее записанных аудиорассказа и параллельно проходить фМРТ. Каждая история была посвящена повседневной ситуации, вызывающей любовь — межличностную, межвидовую и относящуюся к окружающему миру (несоциальная). Объектом этого чувства могли быть: романтический партнер, ребенок, друг, домашнее животное (собака или кошка), незнакомец и природа. Кроме того, ученые добавили нейтральную категорию, которая включала шесть контрольных историй.

Примеры того, каким мог быть рассказ: «Вы находитесь в прачечной со своим возлюбленным. Он загружает белье в стиральную машину. Внезапно вы осознаете, какой прекрасный человек ваш партнер. Вы чувствуете любовь к нему» или «Вам требуется помощь с переездом, вы звоните другу. Он, конечно, обещает помочь. Вскоре вы вместе поднимаете картонные коробки, чтобы погрузить их в машину. Обычная ситуация, но в этот момент вы чувствуете любовь к своему другу».

После прослушивания участникам давали 10 секунд на то, чтобы они максимально погрузились в чувство, вызванное повествованием, представили образ, а потом еще 10 секунд, чтобы «разум освободился от предыдущей эмоции». Между прогонами люди отвечали на два вопроса, выведенных на экран: «Насколько легко было погрузиться в рассказ?»; «Насколько любящими вы себя чувствуете сейчас по отношению к миру в целом?» Помимо этого, они оценивали общие чувства, вызванные стимулами.

До фМРТ авторы эксперимента просили испытуемых заполнить анкету из 15 пунктов о «страстной любви» и опросник о «сострадательной любви к человечеству» из девяти пунктов. Они также взяли образцы слюны участников в трех временных точках: перед сканированием мозга, сразу после него и по прошествии 20 минут. Так хотели оценить уровень окситоцина, но впоследствии выяснилось, что качество анализа было низким.

Как показали результаты анкетирования, средний балл «страстной любви» составил 6,83 (то есть участники были страстно влюблены в своих партнеров), «сострадательной любви к человечеству» — 4,87, любви к миру в целом — 6,8 до фМРТ, а после он вырос до 7,75. Романтическая и родительская любовь были двумя наиболее высокооцененными категориями, в то же время рассказы о чувствах к домашним животным, друзьям и незнакомцам участники назвали самыми сложными для погружения.

«Все истории о любви активировали большие области в билатеральных височных долях и левой префронтальной коре, а также в мозжечке (вероятно, это отражает лексическую обработку повествования независимо от его эмоционального содержания). При прослушивании аудиоисторий у участников было больше „активаций“ этих областей, чем когда они представляли себе образы. Большинство рассказов деактивировали большие области в теменной коре и височной доле», — рассказали ученые.

Они подтвердили, что активность нейронов зависит от объекта любви: межличностная (к партнеру, ребенку, друзьям) задействовала так называемые области социального познания в височно-теменном узле и «срединных структурах мозга» намного сильнее, чем межвидовая (к домашним животным) и несоциальная (к природе). Однако у испытуемых, у которых были питомцы, эти области оказались активнее, чем у людей без домашних животных: следовательно, для владельцев питомцев любовь к ним нейронно более похожа на межличностную, отметили авторы научной работы.

Любовь к природе активировала парагиппокампальную извилину — это регион серого вещества, окружающий гиппокамп и связанный с созерцанием ландшафтов. Чувство, предполагающее более тесные, теплые, то есть аффилиативные, связи, коррелировало с более сильной и широкой активацией системы вознаграждения мозга, нижней и верхней лобных извилин, а также глазничной, по сравнению с любовью к незнакомцам, домашним животным и природе. Более того, к незнакомцам испытуемые чувствовали скорее сострадание, а не любовь.

«Мы показали, как от объекта любви зависит „нейронная основа“ самого чувства. Активация областей мозга, связанных с социальным познанием, была общей для разновидностей межличностной любви. Аффилиативные связи вызывают более сильные, теплые чувства, они связаны с большей активацией в системе вознаграждения. Наше исследование предлагает понимание того, почему мы чувствуем более сильную привязанность к тем, с кем близки, по сравнению с незнакомцами, хотя основные мозговые процессы одинаковы для всех типов межличностных отношений. Вероятно, это поможет объяснить, почему религии и философские учения, например христианство и буддизм, называют благосклонность к другим „соседской любовью“ или „любящей добротой“, даже если она не ощущается столь же сильной, как любовь к близким», — подытожили нейробиологи.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии