Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Фантастические микробы-экстремофилы из шахт Баксанской нейтринной обсерватории

Необычный телескоп Баксанской нейтринной обсерватории (БНО ИЯИ РАН) на Кавказе находится под четырехкилометровой горой Андырчи, в глубоких штольнях. Туда никогда не попадают солнечные лучи, что не мешает телескопу «видеть» далекие звезды. Толща горной породы защищает детекторы от внешнего мира, позволяя регистрировать нейтрино — загадочные частицы, которые почти не взаимодействуют с веществом. Кроме космического потока неуловимых нейтрино, ученые обнаруживают в дальних уголках шахт этого телескопа и... необычную жизнь: там ранее неизвестные науке микроорганизмы приспособились к экстремальным условиям. В будущем эти микробы могут оказаться полезными для медицинских и биотехнологических исследований.

Уже несколько десятков лет Баксанская нейтринная обсерватория Института ядерных исследований Российской академии наук (БНО ИЯИ РАН), расположенная в одном из ущелий Кавказского горного хребта, изучает одни из самых загадочных и неуловимых элементарных частиц — нейтрино. Большая их часть образуется в термоядерных реакциях на Солнце, а некоторые прилетают к нам издалека, даже из других галактик. Через каждый квадратный сантиметр нашего тела ежесекундно проходят около 60 миллиардов нейтрино, но мы этого никак не замечаем — настолько слабо взаимодействуют они с обычным веществом.

На Земле нейтрино очень сложно обнаружить. Мало того что они почти ни с чем не взаимодействуют, так еще их нужно как-то выделить из потока других космических частиц. Чтобы решить эту задачу, ученые решили спрятаться под землей, установив нейтринные детекторы в тоннеле под горой. Так была построена Баксанская нейтринная обсерватория, которая размещается в двух параллельных горизонтальных тоннелях (высота Андырчи свыше 4 км, длина штолен около 4 км). Сейчас там работают два нейтринных детектора и лаборатория низкофоновых исследований.

Низкофоновая лаборатория глубокого залегания DULB-4900 — единственная российская физическая низкофоновая лаборатория и одна из самых глубоких подземных лабораторий мира. Она расположена в самой дальней точке горизонтального тоннеля, на расстоянии 3700 м от главного входа в БНО. DULB-4900 представляет собой зал размерами 6 м х 6 м х 40 м. Здесь толщина экранирующего горного массива позволяет сократить плотность потока космических лучей до минимума. Внутри лаборатории — восемь отдельных камер. Их стены, полы, потолки и двери покрыты несколькими защитными слоями из полиэтилена, кадмия и высокочистого свинца.

Биологи попали в подземное царство физиков именно благодаря этой низкофоновой лаборатории. Три года назад биологи из ОИЯИ совместно с физиками из БНО провели первый в России эксперимент по воздействию низкого уровня радиации на живые организмы. В ходе исследования на дрозофилах ученые обнаружили, что снижение уровня радиационного фона не оказывает существенного влияния на живой организм. Это открытие дало новый толчок научной дискуссии о влиянии радиации.

Ученые — народ любопытный. И когда они побывали в заброшенных частях шахты БНО, там, где царит абсолютная тьма, мало кислорода (нет принудительной вентиляции, как в основных помещениях БНО), а шахта заполнена зловонными испарениями, то, стоя по колено в воде, пробивающейся из горячего соляного источника, они задумались: а есть ли здесь вообще жизнь?

Вопрос о жизни в экстремальных условиях отнюдь не праздный: часто живые организмы вполне успешно справляются с агрессивной средой. Последнее время внимание исследователей все больше привлекают представители бактериальных сообществ, которые обитают в таких агрессивных средах (их называют экстремофилами, «любителями» экстремальных условий).

Механизмы, которые экстремофилы используют для выживания, уже пригодились людям при производстве новых лекарств, в лабораторной диагностике, криминалистике и тому подобном. Для диагностики многих инфекций используют метод ПЦР (полимеразной цепной реакции). Главный компонент ПЦР — фермент ДНК-полимераза. Он копирует несколько исходных молекул ДНК до миллиардов копий, которые легко детектировать и анализировать. В ходе этого копирования (30-40 раз, в зависимости от числа циклов) происходит нагревание реакционной смеси до 95 градусов Цельсия. Выдержать такую температуру без денатурации и сохранить активность могут только ферменты бактерий, живущих в экстремальных горячих условиях. Например в горячих источниках Йеллоустонского национального парка была открыта бактерия Thermus aquaticus, из которой выделили термостабильную полимеразу. Благодаря этому ферменту врачи во всем мире сегодня диагностируют коронавирусную инфекцию.

Елена Владимировна Кравченко, кандидат биологических наук, руководитель сектора молекулярной генетики клетки лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, рассказала корреспонденту Naked Science, что «даже в стиральных порошках у нас используется специальный фермент — липаза, который был выделен из экстремальных бактерий и используется при стирке на 60 градусах для удаления жирных пятен».

Тогда, в сентябре 2020 года, сотрудники сектора, которым руководит Елена Владимировна, провели в дальней части шахты БНО настоящую полевую экспедицию.

«Там жарко, душно, плохо пахнет, идти приходится по колено в горячей соленой воде. Картинка как будто из фильмов Тарковского: оборванные рельсы, заросшие сталактитами и сталагмитами, уходят в черное никуда… Пробы мы брали отовсюду: собирали взвеси из озера, отбивали от стен куски грунта, а также куски сталактитов и сталагмитов…» — вспоминает свою поездку на Баксан Елена Кравченко.

Затем эти пробы ученые заморозили и перевезли в специальных контейнерах в лабораторию в Дубну, где началась самая трудоемкая часть исследования — анализ образцов.

Из каждого образца выделяется огромный массив информации. Без детективной реконструкции отдельных геномов с помощью биоинформатики абсолютно невозможно понять и разобраться в нем. Сначала биологи выделяют в пробе тотальную ДНК и полностью ее секвенируют (устанавливают последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК), а затем за дело берутся биоинформатики, которые из этой гигантской груды информации собирают геномы отдельных организмов. Получается, что стоять по колено в горячей воде, дышать зловонными испарениями, собирая образцы отложений со стен шахт, перевозить пробы в лабораторию, выделять из них ДНК и подготавливать их для секвенирования — не самое трудное в этом исследовании. Самое сложное — сделать биоинформатический анализ.

«Для человеческого мозга это вообще абсолютно нереальная задача», — замечает Елена Владимировна. Анализ данных проводится на центральном вычислительном комплексе ОИЯИ на базе кластеров и компьютерных ферм. Из массива данных, полученных в результате секвенирования, биоинформатики вытаскивают информацию, которую уже потом анализируют микробиологи и генетики. Они хотят узнать, что же в этих геномах закодировано, какие метаболические пути могут оказаться интересными, важными, нужными и какие гены уникальными. Дальше начинается описание полученных результатов. В привезенных с Баксана пробах ученые обнаружили микробиологическое сообщество, содержащее еще не описанные ранее виды бактерий, а также новый вид бактериофага.

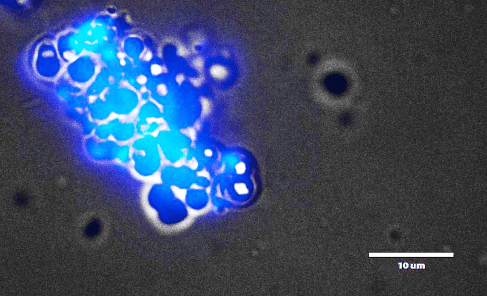

«Мы провели первичный метагеномный анализ и увидели, что в этом огромном наборе данных есть новые роды бактерий. Как раз сейчас мы разбираемся в их метаболизме. Мы взяли из этих образцов биологическую массу и попытались культивировать ее в лаборатории: вырастить эти микробы по отдельности. В одном случае нам это удалось. И эту бактерию уже проанализировали, отсеквенировали. Есть ее геном. Вот он уже очень хорошо исследован», — продолжает свой рассказ Елена Владимировна.

Оказалось, что у открытой бактерии есть свой, особенный бактериофаг. Бактериофаги — вирусы бактерий. Задача любого бактериофага незамысловата: найти подходящую клетку, проникнуть в нее и наплодить новые вирусы, тем самым уничтожив клетку. Чтобы защититься от таких непрошеных гостей, бактерии сформировали многочисленные механизмы устойчивости и сопротивления. Один из таких механизмов — система защиты бактерий от чужеродного генетического материала под названием CRISPR-Cas. В хромосому бактерии встроены участки с фрагментами ДНК фагов. Эти участки служат матрицей для синтеза CRISP-РНК, которые связываются с ферментами Cas, и, когда РНК распознает ДНК фага, фермент Cas «разрезает» ее, тем самым избавляя бактерию от захватчика.

С некоторых пор эта замечательная система лежит в основе одного из самых эффективных инструментов редактирования генома. Сейчас молекулярные биологи из ОИЯИ анализируют компоненты такой системы у открытых ими новых видов бактерий, чтобы в дальнейшем использовать в задачах по генетическому редактированию (а у разных бактерий эти системы могут немного отличаться, и есть шанс обнаружить у «новичков» что-то уникальное).

«Бактерии содержат не только огромную кольцевую молекулу ДНК, но и разные вспомогательные кольцевые молекулы ДНК, которые называются плазмидами. Они тоже кодируют что-нибудь крайне важное для выживания бактерий. У этой новой бактерии такая плазмида есть, и она кодирует целый пул очень интересных генов, которые ответственны за выведение из клетки тяжелых металлов, потому что в той воде, где они живут, растворена половина таблицы Менделеева, в том числе и то, от чего бактерия хочет избавиться. Сейчас мы тоже этим занимаемся: идентификацией этого пути, разбором генов, уже провели ряд важных тестов на устойчивость этой бактерии к свинцу, кадмию и меди. Вполне возможно, что эта информация будет использована для создания систем биоремедиации почв и очистки сточных вод», — продолжает свой рассказ Елена Владимировна.

«Условия ранней Земли в чем-то похожи на условия, которые есть в неиспользуемой дальней части тоннеля Баксанской нейтринной обсерватории: там тоже очень жарко, есть горячие источники и присутствуют только неорганические субстраты. Какие-то способы адаптации микробиологических сообществ к условиям БНО могут отражать и то, как древняя жизнь могла приспосабливаться к условиям ранней Земли. Проводя такие параллели, можно говорить о том, как очень давно эволюционировали наши предки», — замечает Елена Кравченко.

Интересно, что астробиологи, изучающие Марс, считают условия в подземных лабораториях, пещерах и шахтах на Земле наиболее близкими к жестким условиям окружающей среды на Красной планете, где жизнь может существовать только глубоко под поверхностью.

Так, изучая жизнь недавно открытых в шахтах БНО бактерий и продолжая регистрировать нейтрино, ученые устремляют свои взоры в далекий космос и пытаются познать тайны Вселенной.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии