Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Генетики отследили кавказских предков народов Евразии

Кавказ с его богатыми рудными залежами стал ключевым регионом для бронзового века, а также родиной пастушеских обществ, впоследствии преобразивших генетический, языковой и культурный ландшафт большей части Евразии. Однако происхождение охотников-собирателей, населявших горы, и их связь с окружающими народами остаются белым пятном. В новой работе большой международный коллектив ученых представил результаты анализа ДНК из погребений, охватывающих период в шесть тысяч лет.

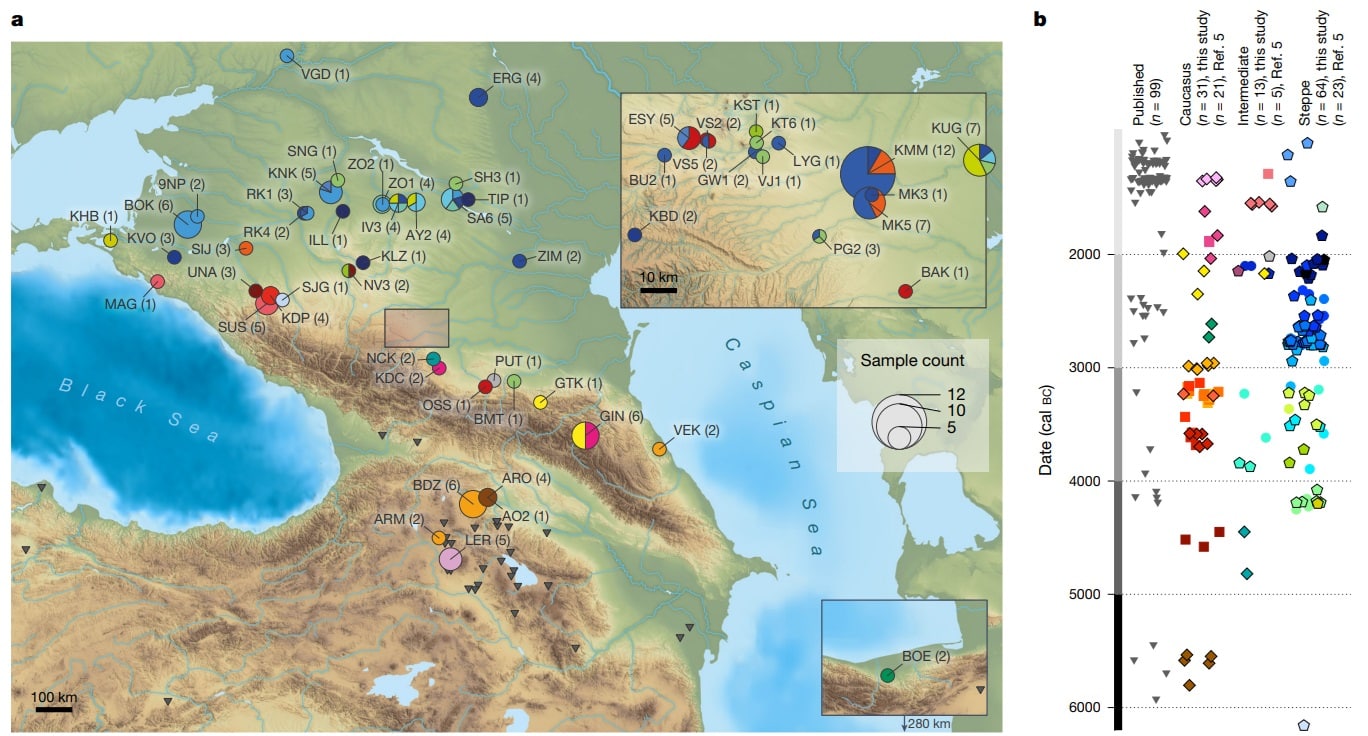

В статье, опубликованной в журнале Nature, исследователи из многих стран, включая Россию, во главе с Вольфгангом Краузе из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Германия) проанализировали 131 человеческий геном из 38 археологических памятников Кавказа и окрестностей, а также представили 84 новые датировки, полученные радиоуглеродным методом, начиная с мезолита — седьмого тысячелетия до нашей эры.

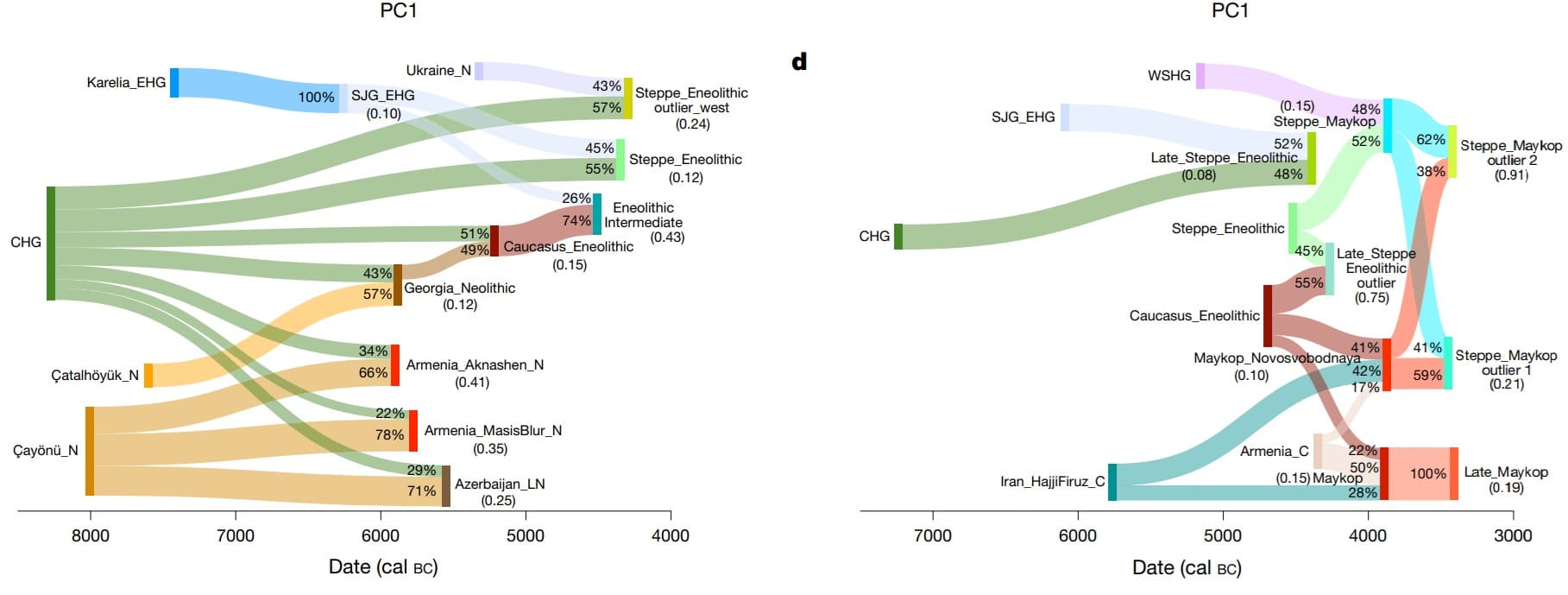

Геномы условно поделили на два кластера — «кавказский» и «степной», — выяснили их происхождение и проследили за генетическими линиями, давшими начало пастушеским обществам Причерноморья и Прикаспия. Это дало богатую пищу для размышлений о расцвете и угасании степной культуры в регионе.

Оказалось, еще до неолитической революции население южной и северной частей Кавказа генетически различалось, что неудивительно, поскольку Большой Кавказский хребет служит естественным препятствием для взаимодействия народов. На Северном Кавказе доминировали линии охотников-собирателей с заметным вкладом восточных народов. Так, самый старый образец из пещеры Сатанай из Прикубанья, датированный шестым тысячелетием до нашей эры, имеет больше общего с образцами из Карелии и Самары, чем с образцом с территории Украины. На юге в то время заметно смешение с земледельцами Анатолийского полуострова.

Ученые не нашли признаков южного генетического наследия в северных образцах, что противоречит гипотезе о миграции туда из региона Плодородного полумесяца. Хотя возникла она не на пустом месте, а из сходства каменных индустрий.

Спустя тысячелетие появляются генетические линии, характерные для первых пастушеских обществ в предгорьях Северного Кавказа. Им принадлежат и первые курганные постройки. В них прослеживается влияние южных народов Кавказа и их анатолийских предков.

Еще севернее, в Причерноморье и Прикаспии, зарождаются «степные» генетические линии с более древним наследием охотников-собирателей, без вклада «южан», но с примесью из восточных регионов Черного моря. С тех пор контакты «кавказского» и «степного» кластеров становятся постоянными.

Становление пастушеских обществ, включая ямную культуру, исследователи связали с тесным обменом между «кавказом» и «степью». Это породило особую мобильную традицию, носители которой изобрели повозку, молочное скотоводство, коневодство.

Расцвет скотоводческих обществ в степи пришелся на ранний и средний бронзовый век. Они царили на протяжении двух тысяч лет, что отразилось в генетической стабильности. Затем, примерно на втором тысячелетии до нашей эры, начался активный приток генов из других популяций, что совпало с угасанием степного кластера. Возможно, предположили авторы научной работы, древние пастухи растворились в современных им обществах Кавказа.

Изучение сложных взаимодействий между древними народами Кавказа, подчеркнули ученые, помогает лучше понять историю становления основных «игроков» бронзового века, таких как майкопская, ямная и куро-араксская культуры, сильнейшим образом повлиявших на формирование популяций Европы и Азии.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии