Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Первые палеозойские челюсти оказались самыми удачными

Важным прорывом в эволюции позвоночных стало появление челюстей, а также связанной с ними способности откусывать и жевать. В новом исследовании палеонтологи разобрались с возникновением этой важной части скелета и первыми этапами ее развития.

Почти все современные позвоночные — будь то млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии, хрящевые или костные рыбы — имеют нижнюю челюсть, которая нужна для откусывания и пережевывания. Однако миноги и другие круглоротые, самые примитивные из современных позвоночных, челюстей лишены.

Поначалу челюстей не было ни у кого — самые древние позвоночные в этом отношении напоминали примитивных миног. Не слишком продвинутыми этих бесчелюстных делает и, скажем, отсутствие миелина, необходимого для быстрого проведения импульса в нервной ткани.

В то же время первые позвоночные имели жабры, благодаря которым они могли дышать под водой. Те, в свою очередь, были снабжены костными опорами — жаберными дугами. Именно эти кости в какой-то момент смогли изменить свою функцию и стать основой для первых челюстей.

«Челюсти — чрезвычайно важная часть тела гнатостомат, то есть челюстных животных, — рассказал Вильям Дикин (William Deakin), аспирант Университета Бристоля (Великобритания) и один из авторов нового исследования. — Они не просто широко распространены: челюсти есть почти у всех и всегда используются с одной и той же целью — для захвата и переработки пищи. Этого нельзя сказать, к примеру, о передних или задних конечностях и хвосте, которые могут иметь самое разное назначение».

Поэтому Уильям считает челюсти исключительно ценным объектом эволюционных исследований. Действительно, эту часть черепа разных позвоночных можно охарактеризовать с помощью строго определенных и универсальных параметров — а значит, и объективно сравнивать.

Чтобы разобраться с этим вопросом, авторы новой статьи в журнале Science Advances рассмотрели 121 вид древних позвоночных, описав 45 различных параметров челюстей каждого из них. Речь прежде всего о так называемых плакодермах, или панцирных рыбах — а именно, о тех, что жили в морях в конце силурийского и девонском периодах палеозойской эры. Довольно скоро плакодермы полностью вымерли. Стоит отметить, что, несмотря на внешнее сходство, этих животных нельзя назвать родственниками «настоящих» рыб — наших современников.

Среди рассмотренных видов есть и знаменитый дунклеостей (Dunkleosteus), внушительные челюсти которого могли раздробить самые прочные кости. И это несмотря на отсутствие зубов: их ему заменяли острые края костей.

Авторы исследования применили сложные математические модели и анализ данных, чтобы выделить наиболее важные для эволюции параметры челюстного аппарата. Они даже создали большой набор моделей «гипотетических челюстей» и построили пространство морфологических признаков, с помощью которого количественно описали и сравнили все это многообразие.

Палеонтологи сделали вывод, что самые древние челюсти были хорошо приспособлены для быстрого захлопывания и имели высокую прочность. Следовательно, их обладатели были хищниками. Любопытно, что самыми удачными конструкциями оказались наиболее древние. В дальнейшем, по мере появления все новых систематических групп, челюстной аппарат быстро изменялся и порой терял оптимальное устройство.

Помимо этого, эволюционное расхождение позвоночных поставило их перед выбором: животные должны были «предпочесть» либо сильные, либо быстро захлопывающиеся челюсти. Впоследствии эта дилемма повлияла на эволюционное развитие многих позвоночных.

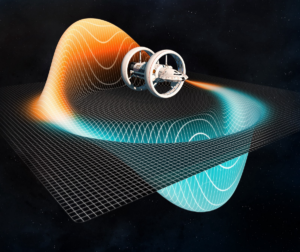

Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.

Ученые впервые показали, как происхождение магических ядер можно вывести напрямую из взаимодействий протонов и нейтронов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии