Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

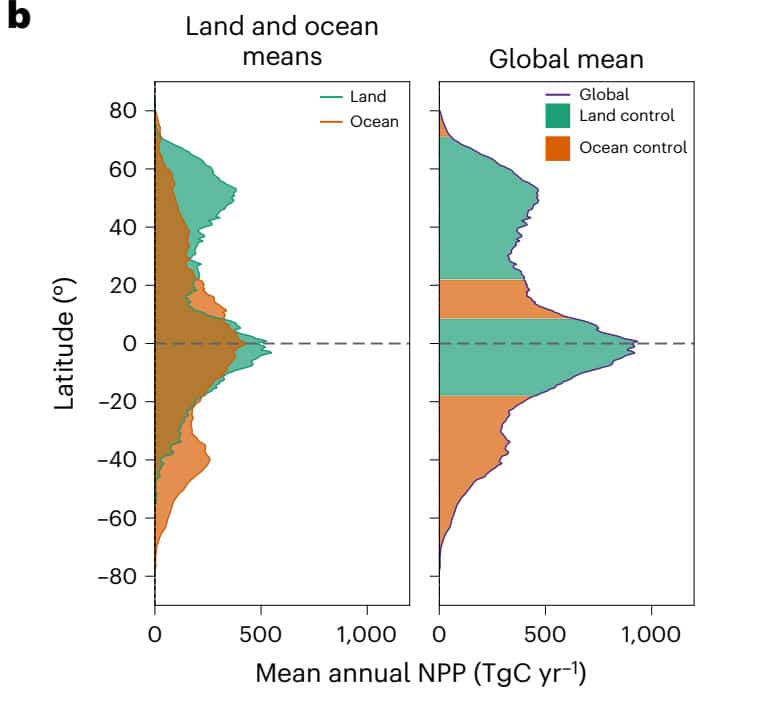

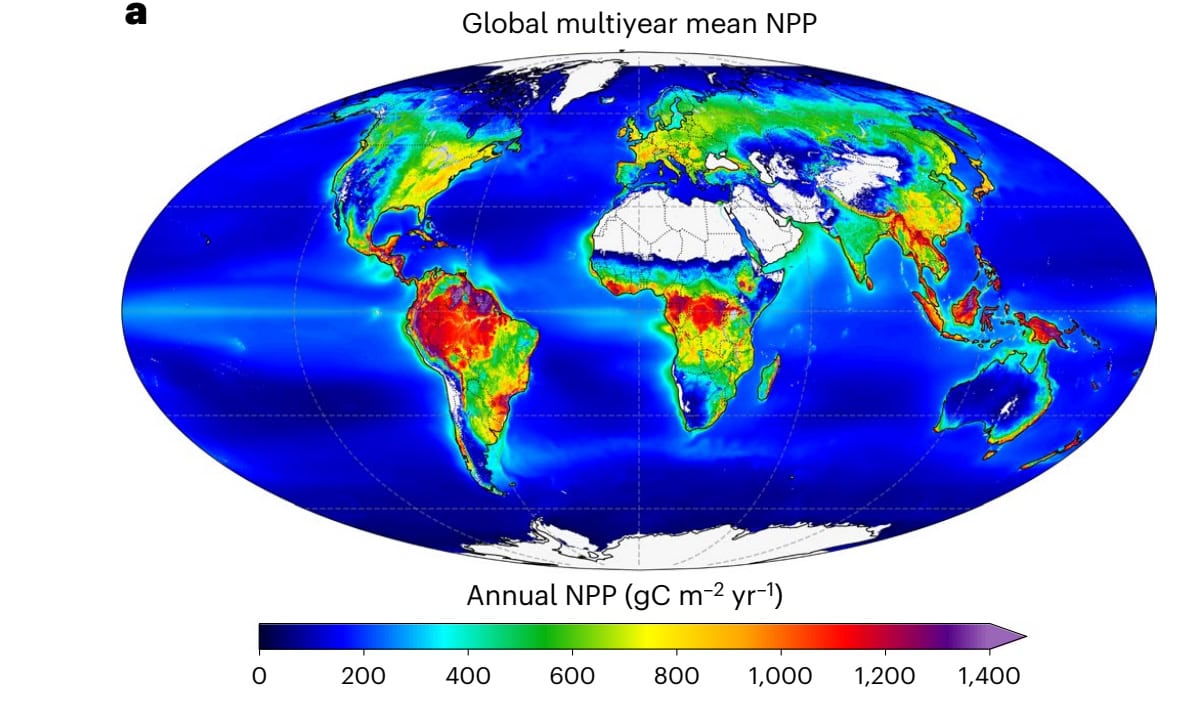

В смысле биопродуктивности Земля — крайне неоднородная планета. Хотя суши на ней 23,7% от общей площади (причем часть еще и скована льдом), а океан занимает 76,3%, нетто-продуктивность у первой несколько выше, 55,8 миллиарда тонн в пересчете на сухой углерод, против 51,9 миллиарда у океанов. В пересчете на единицу площади разница в три с лишним раза. К тому же большая часть морской биомассы регулярно уходит на дно (после гибели), из-за чего в каждый момент времени биомасса морей на порядок ниже, чем суши. Основная причина этого в меньшей доступности углекислого газа и кислорода в воде той температуры, где может эффективно протекать фотосинтез: по закону Генри максимум СО2 («еды» фотосинтезирующих организмов) содержится в самой холодной воде, но она находится там, где меньше солнца или так холодно, что быстро использовать этот газ водорослям сложно.

Авторы новой работы, которую опубликовали в Nature Climate Change, поставили себе целью узнать, как менялась скорость фотосинтеза на суше и в океанах в 2003-2021 годах по данным спутниковых наблюдений. Ранее ученые уже выяснили, что с 1980-х (когда начали заметно расти среднепланетарные температуры) фотосинтез ускорился. Однако в научном сообществе возникла острая дискуссия: часть исследователей настаивала, что антропогенные выбросы СО2 и вызванное ими глобальное потепление должно быть губительно, а раз так, то ускорение фотосинтеза не может быть долгосрочным и скоро сменится его угнетением.

Однако анализ спутниковых снимков в новой работе указал на совсем иную ситуацию. Как и в прошлом, максимум нетто-продуктивности по фотосинтезу наблюдался в тропиках, причем как на суше, так и на море. К полюсам он снижался, за исключением двух зон: в северном полушарии появлялся второй, хотя и более низкий пик примерно на 53-м градусе северной широты (между Тулой и Липецком). В море же вторичный пик наблюдался на сороковом градусе южной широты (широта Патагонии и Новой Зеландии). Океанская нетто-продуктивность была больше чем у суши в основном в зонах между 8 и 20 градусами северной широты и южнее 20 градуса южной широты (где не покрытой льдом суши не так много).

За 2003-2021 годы, несмотря на краткость этого периода, нетто-продуктивность суши значительно выросла на 31,9% всей площади, где есть растительность (то есть за вычетом арктических и тропических пустынь). Спад наблюдался лишь на 3,3% такой площади. А вот в океане только 5,0% его площади показали статистически существенный рост, а спад — уже 18,5%. В абсолютных показателях 64,9 миллионов квадратных километров площади океана показали серьезный спад нетто-продуктивности, в то время как на суше заметный рост продемонстрировали 34,8 миллионов квадратных километров (две России).

Интересно, что рост биопродуктивности на суше наблюдался практически во всех климатических зонах за исключением тропической Америки, то есть места, где биопродуктивность и без того рекордно высоки (936,4 грамм углерода на квадратный метр в год), а их дальнейший рост сдерживается вырубками джунглей человеком. Напротив, спад нетто-продуктивности в морях почти весь пришелся на определенные зоны — тропические и субтропические, в основном в Тихом океане.

Наибольший прирост биопродуктивности на суше принесли бореальные (холодные) и альпийские зоны, в которых исходная нетто-продуктивность была лишь 403,6 грамм углерода на квадратный метр в год. Тропическая биопродуктивность в целом тоже выросла (проблемы в Америке перевесил прирост в других тропических зонах), однако тут вклад в прирост был вдвое меньше. Тем не менее, биопродуктивность в тропиках, конечно, была выше бореальной — от 820 грамм углерода на квадратный метр в год, просто прирост там был медленнее.

Если обобщить общую по Земле ситуацию, то за 2003-2021 годы нетто-продуктивность выросла на 0,11 миллиарда тонн сухого углерода в год — более чем на шесть миллионов тонн в год. Однако сложности подсчета реальных цифр в океане (его сложно наблюдать со спутников) внесли в эти данные существенные неопределенности: прирост в работе обозначен в 0,11 ± 0,13 миллиарда тонн в год. То есть при предельных значениях ошибок возможен даже вариант, когда общая биопродуктивность несколько упала.

Неопределенность по ситуации на суше намного меньше: здесь авторы насчитали прирост в 0,20 ± 0,07 миллиарда тонн углерода в год. В океане спад, по новой работе, равен −0,12 ± 0,12 миллиардам тонн в год. То есть возможная ошибка по океанам так велика, что не исключено, что никакого спада по нему и не было. Причины сокращения биопродуктивности в океанах не очень очевидны. С одной стороны, в более теплой воде может раствориться меньше углекислого газа, что ограничивает биопродуктивность водорослей. С другой, несмотря на это тропические воды все равно самые продуктивные в мировом океана (157,5 грамм углерода на квадратный метр в год), а северные продуктивны намного меньше (46,8 грамм). Разрыв между холодными и теплыми морскими водами почти четырехкратный, что примерно вдвое больше, чем разрыв между тропическим и бореальным лесом на суше.

Поэтому трудно исключить, что колебания в океане были вызваны не какими-то долгосрочными процессами, а событиями Эль-Ниньо–Ла-Нинья, резко (но временно) меняющими биопродуктивность в тропических водах, особенно в Тихом океане. Когда время наблюдений несколько десятков лет, одно Эль-Ниньо–Ла-Нинья компенсирует эффект другого, но поскольку авторы учли только 18 лет, подобная компенсация на этом отрезке может сработать не полностью. На суше эффект этих явлений заметно слабее, поэтому по ней ситуация явно более определенная: фотосинтез ускоряется. О причинах этого мы уже писали в наших текстах об активно идущем глобальном озеленении.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Кибербуллинг — преднамеренное и повторяющееся агрессивное поведение в цифровой среде, направленное против одного человека или группы. Он может включать оскорбления, угрозы, распространение ложной информации или исключение из группы в социальной сети. В отличие от традиционных конфликтов, онлайн-травля усиливается анонимностью, широким охватом аудитории и постоянным доступом к сообщениям, а это затрудняет защиту жертвы. Исследование, проведенное среди студентов Московского государственного психолого-педагогического университета подтверждает высокую распространенность явления: около 30% опрошенных сталкивались с ним за последний год. Это особенно актуально для молодежи, проводящей много времени в интернете. Психологи МГППУ отобрали посты в соцсетях с агрессивным содержанием и провели анализ.

Авторы нового исследования с помощью комплексного моделирования восстановили пищевую цепь древних хищников поздней юры и определили ее самое уязвимое звено.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии