Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Палеонтологи нашли новое звено в эволюции «эхолокатора» у китов и дельфинов

Ученым до конца не ясно, как у китообразных появился «встроенный сонар», позволяющий им ориентироваться и охоться в темноте под водой. Новое исследование раскрыло ранее неизвестные детали о развитии этой способности у предков зубатых китов и дельфинов.

В отсутствие наружных слуховых органов зубатые киты и дельфины пользуются эхолокацией. Издавая высокочастотные звуки, которые отражаются от объектов, они получают информацию об окружающем пространстве.

Череп и мягкие ткани рядом и внутри дыхала (дыхательного отверстия) у этих морских млекопитающих имеют асимметричное строение, то есть их размер с одной стороны больше, чем с другой. Благодаря такому «перекосу» дельфины могут производить ультразвуковые сигналы. В то же время заполненная жиром нижняя челюсть проводит звуковые волны во внутреннее ухо животных, что обеспечивает направленный слух — способность определять, откуда доносятся звуки.

В новой работе, опубликованной в журнале Diversity, профессор Нью-Йоркского технологического института Джонатан Гейслер (Jonathan Geisler) и палеонтолог Роберт Бессенекер (Robert Boessenecker) из Музея палеонтологии Калифорнийского университета (США) пролили свет на то, как во время эволюции формировался этот сложный аппарат.

Исследователи изучили обширную коллекцию окаменелых останков древних морских млекопитающих из парвотряда зубатых китов (Odontoceti), принадлежащих к семейству Xenorophidae. Среди рассмотренных образцов — черепа и скелеты двух вымерших видов дельфинов под названием Xenorophus sloanii и Xenorophus simplicidens. Это одни из самых примитивных представителей Odontoceti, к которым также относятся все ныне живущие зубатые киты и дельфины, обладающие эхолокацией.

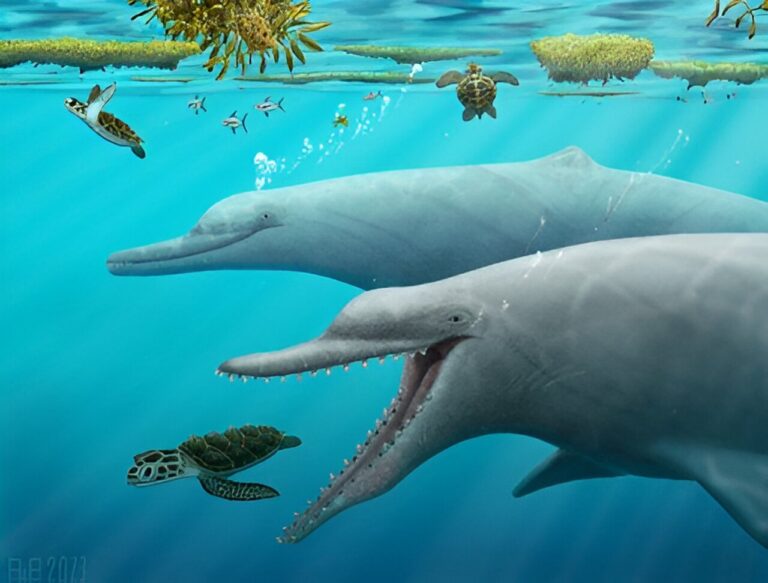

Ученые полагают, что Xenorophus были довольно крупными животными длиной около трех метров и внешне напоминали современных дельфинов. Они водились в водах восточной части Северной Америки 25-30 миллионов лет назад и, вероятно, питались рыбой, морскими черепахами и мелкими морскими млекопитающими.

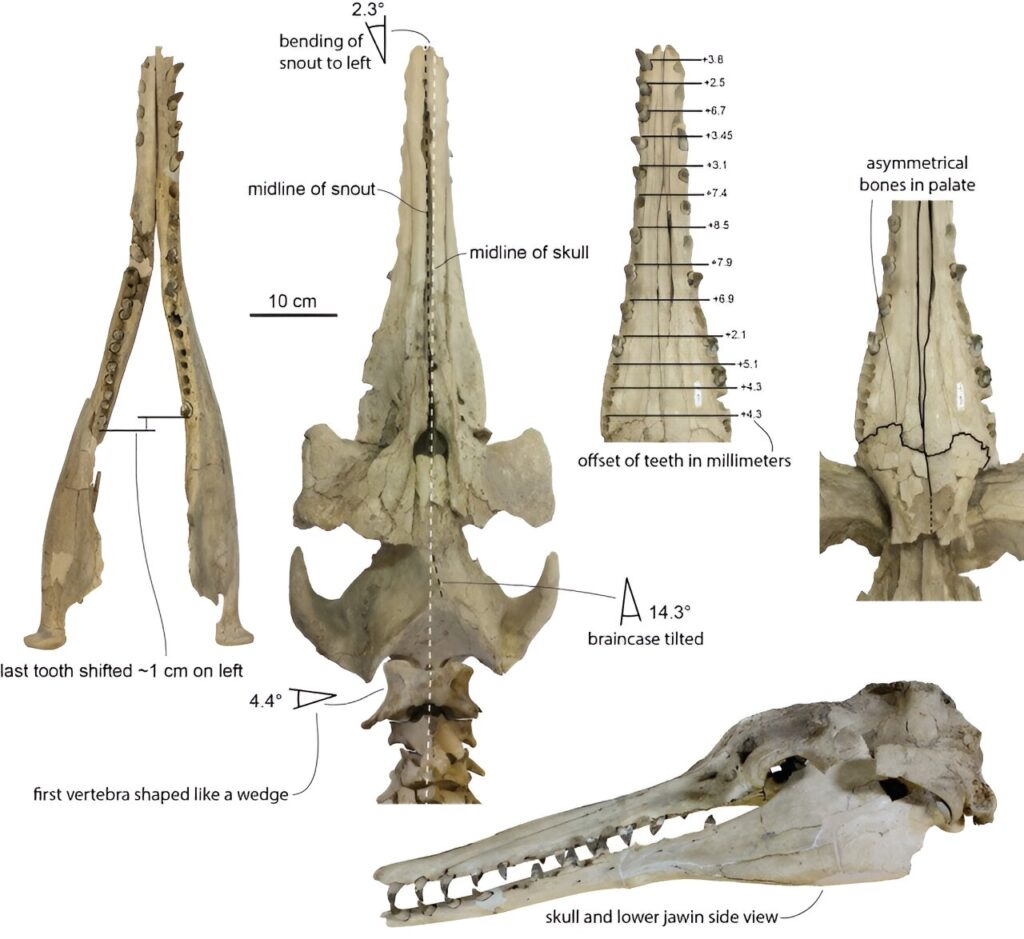

Подобно существующим сегодня зубатым китам, для Xenorophus была характерна асимметрия в районе дыхала. Также у них наблюдалось искривление и смещение рострума (так называют заостренный «клюв», или «нос», дельфина) на несколько градусов влево. Из предыдущих исследований, посвященных другим древним китам (археоцетам), известно, что такой «изгиб» может быть связан с асимметричным расположением жировой ткани в челюсти, повышающим способность к направленному слуху.

Xenorophus в этом плане продвинулись еще на шаг вперед. Жировое тело в нижней челюсти, которое играло ту же роль, что наружные уши у наземных млекопитающих, у этих животных располагалось под углом. Вкупе с «изгибом» рострума это еще больше усиливало направленный слух. Такая особенность строения, вероятно, служила той же цели, что и асимметричное расположение ушей сов, которые способны по звуку точно определить местоположение добычи.

«Подобная асимметрия встречается и у других древних китов, но у Xenorophus она выражена сильнее всего среди всех китов, дельфинов и морских свиней, как у живущих ныне, так и вымерших», — подчеркнул Роберт Бессенекер.

Ученый добавил, что, в отличие от асимметрии относительно дыхала, которая заметна как у современных зубатых китов, так и у Xenorophus и других сородичей, «изгиб» рострума сегодня уже не наблюдается. Это говорит о том, что в Xenorophus заключается важная часть головоломки, позволяющая понять, как развивалась способность к эхолокации у китов и дельфинов.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии