Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Наземный образ жизни позволил птерозаврам достичь гигантизма

Группа палеобиологов проанализировала строение и пропорции почти всех известных форм птерозавров, охватив всю их эволюционную историю, и выяснила, благодаря чему летающие ящеры смогли достичь колоссальных размеров, занять многие экологические ниши и приобрести необычные черты строения.

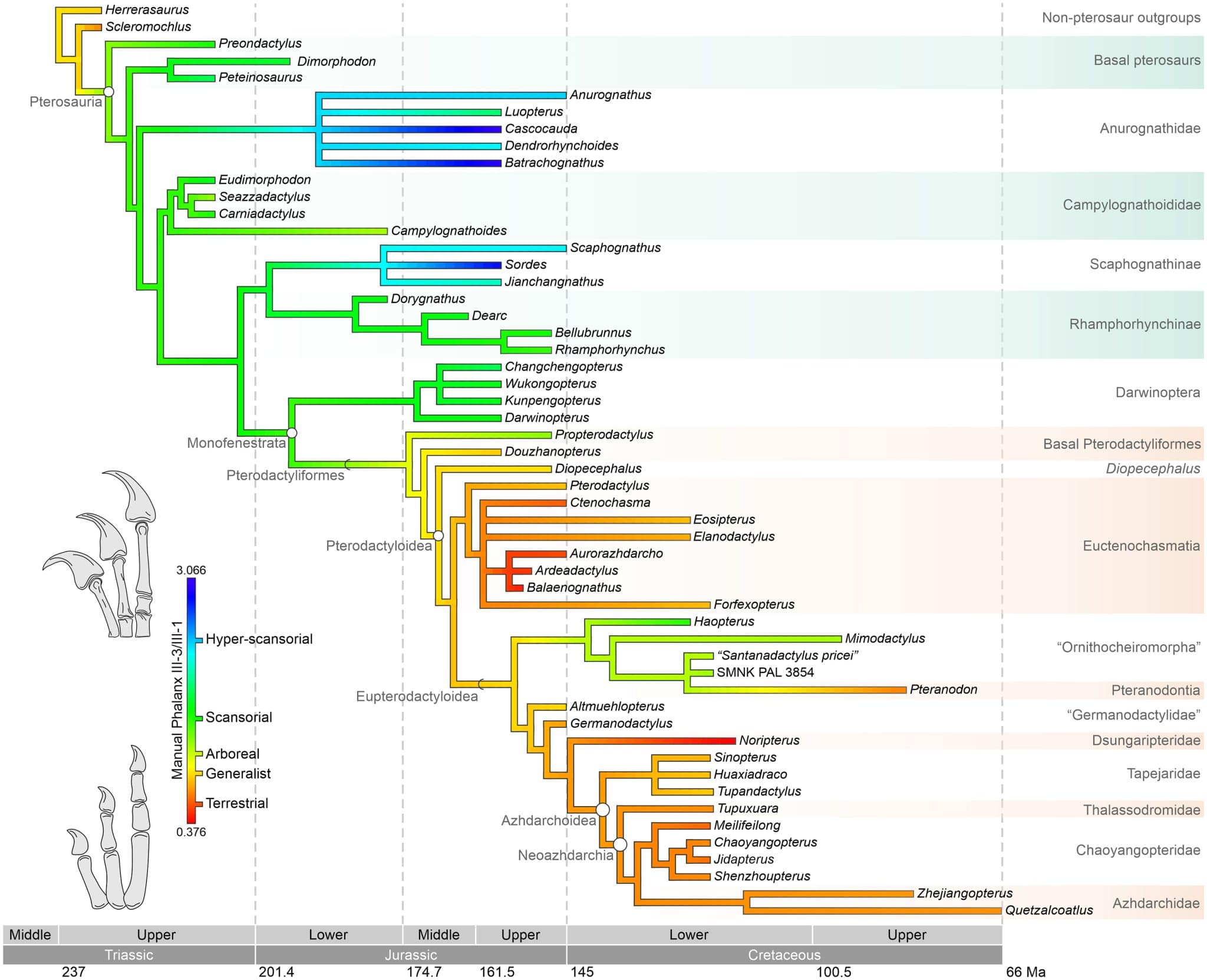

Птерозавры были первыми летающими позвоночными Земли и как отряд прожили очень долгую жизнь с позднего триасового периода (227 миллионов лет назад), весь юрский и до конца мелового периода (66 миллионов лет назад), когда на планете случилось массовое вымирание.

За этот продолжительный отрезок времени птерозавры достигли поразительного разнообразия и анатомических особенностей. Например, в начале 2023 года в Баварии обнаружили прекрасно сохранившийся скелет летающего ящера Balaenognathus maeuseri, чьи челюсти были усеяны крошечными щетинообразными зубами будто расческа. Ранее уже находили птерозавра с подобной чертой — птеродаустро — но у него щетинки росли только на нижней челюсти.

Эти ящеры были сравнительно небольшими: размах крыльев первого был немногим больше метра, а у птеродаустро два с половиной. Настоящими гигантами мелового периода были некоторые аждархиды — размах крыльев арамбургиана или хацегоптерикс порой равнялся 11 метрам. Настолько громадное существо сложно себе вообразить, если учесть, что длина его черепа была три метра.

Тем более трудно представить полет таких больших животных. Палеонтологи до сих пор находят подробности, раскрывающие механику передвижения птерозавров и специфику крыльев некоторых видов. На сей раз группа британских и американских палеобиологов изучила историю изменений в конечностях почти всех известных птерозавров, чтобы реконструировать развитие их опорно-двигательного аппарата. В ходе работы исследователи выявили эволюционную причину, которая позволила птерозаврам занять широкий спектр экологических ниш. Статья опубликована в журнале Current Biology.

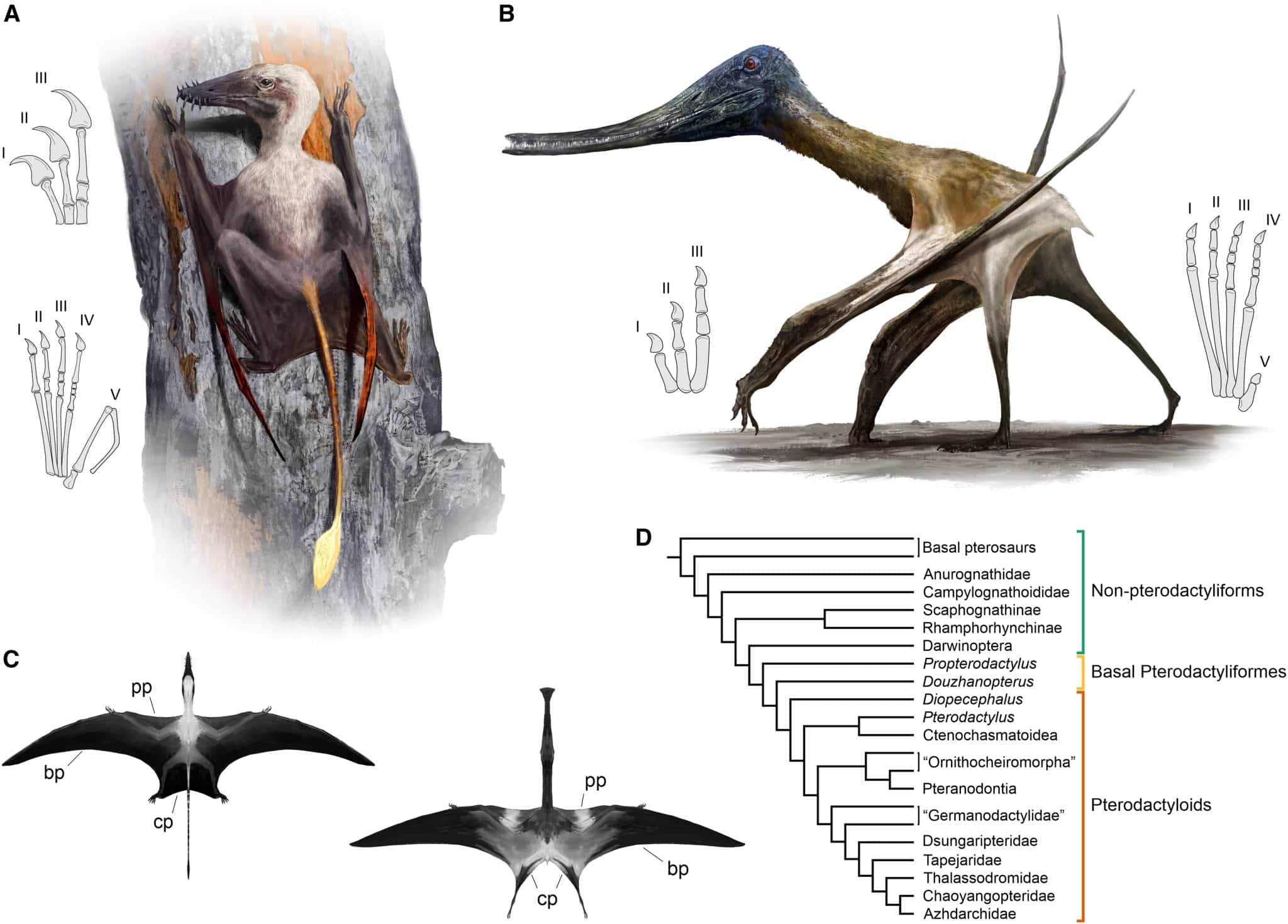

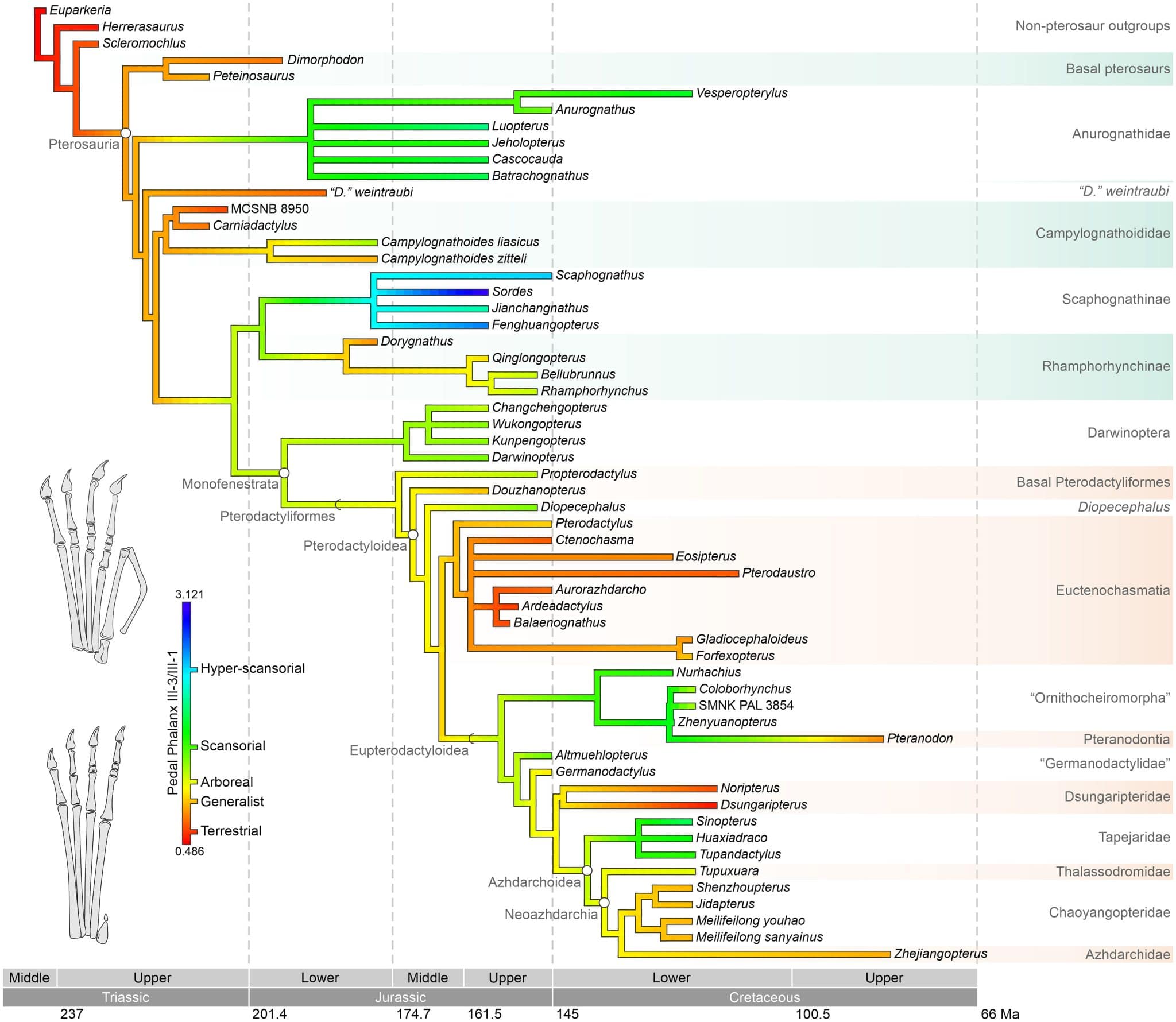

Специалисты проанализировали строение, длину и пропорции фаланг первых трех пальцев на передних конечностях, которые кончались когтями (четвертый палец обычно держал крыло) и кости первых четырех пальцев на задних конечностях птерозавров. Именно эти пальцы соприкасались с субстратом, когда птерозавры передвигались — по деревьям, земле и прочим поверхностям.

Выборка охватывала более 60 таксонов и всю известную эволюционную историю ящеров от позднего триасового до позднего мелового периодов. Кости пальцев некоторых групп птерозавров либо неизвестны, либо плохо сохранились, поэтому их не включали в анализ. Также ученые сравнили их с пропорциями нептеродактиломорфов, то есть животных, не относящихся к летающим ящерам. В эту группу вошли современные птицы, лепидозавры (ящерицы, змеи, гаттерии), нелетающие динозавры, псевдозухии и другие виды.

Конечности ранних птерозавров, как выяснили палеобиологи, были более приспособлены к лазанию — их пальцы были цепкими и напоминали строение лап современных птиц. Лазание было предковым способом передвижения и сильно ограничивало массу ящеров, поскольку тяжелое тело гораздо труднее перемещать, например, по дереву.

Однако два вида, отражающие переход между птерозаврами и более специализированными птеродактилоидами — Propterodactylus и Douzhanopterus — обладали такой конфигурацией конечностей, которая позволяла вымершим животным передвигаться по земле. Передние и задние лапы Douzhanopterus уже мешали ему лазать по деревьям — удобнее было ходить на четырех конечностях с сильной опорой на передние (на это, в частности, указывали более глубокие отпечатки).

Переход к наземному образу жизни, случившийся в среднем отделе юрского периода около 160 миллионов лет назад, внес множество других изменений в строение птеродактилоидов. Некоторые таксоны вернулись к прежнему способу передвижения, как, например, орнитохейриды, а клада ктенохазматид, как подчеркивают специалисты, были самыми наземными птерозаврами (среди них, кстати, упомянутый выше B.maeuseri с челюстью-расческой).

Экспансия на земле дала птерозаврам широкий выбор экологических ниш. Одни закрепились на деревьях, другие факультативно передвигались по земле (например, для взлета), третьи сильно зависели от наземного образа жизни. Лазание больше не ограничивало птерозавров в размерах — в итоге родились те десятиметровые гиганты, которые жили в конце мезозоя. Благодаря такой универсальности птерозавры успешно конкурировали с другими ящерами и приобретали необычные адаптации.

«Эти находки подчеркивают необходимость изучения всех аспектов локомоции птерозавров, а не только полета, чтобы полностью понять их эволюцию. То, что птерозавры умели летать, — лишь одна часть их истории. Изучив, как они жили на деревьях или на земле, мы сможем понять, какую роль они играли в древних экосистемах», — добавил автор статьи, научный сотрудник Центра палеобиологии и эволюции биосферы Лестерского университета (Великобритания) Роберт Смит.

В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.

Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.

Анализ грунта, доставленного с астероида Бенну миссией NASA OSIRIS-REx, показал, что аминокислоты в космосе могут образовываться не только в горячих недрах небесных тел, но и в глубоком холоде. Сравнив образцы Бенну с метеоритом Мурчисон, ученые выяснили, что простейшая аминокислота — глицин — имеет разную химическую историю. Если в метеорите она синтезировалась в теплой жидкой воде, то на Бенну возникла в первичных льдах еще до формирования Солнечной системы.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии