Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Вечная борьба за чистый разум, или Непростая судьба ноотропов

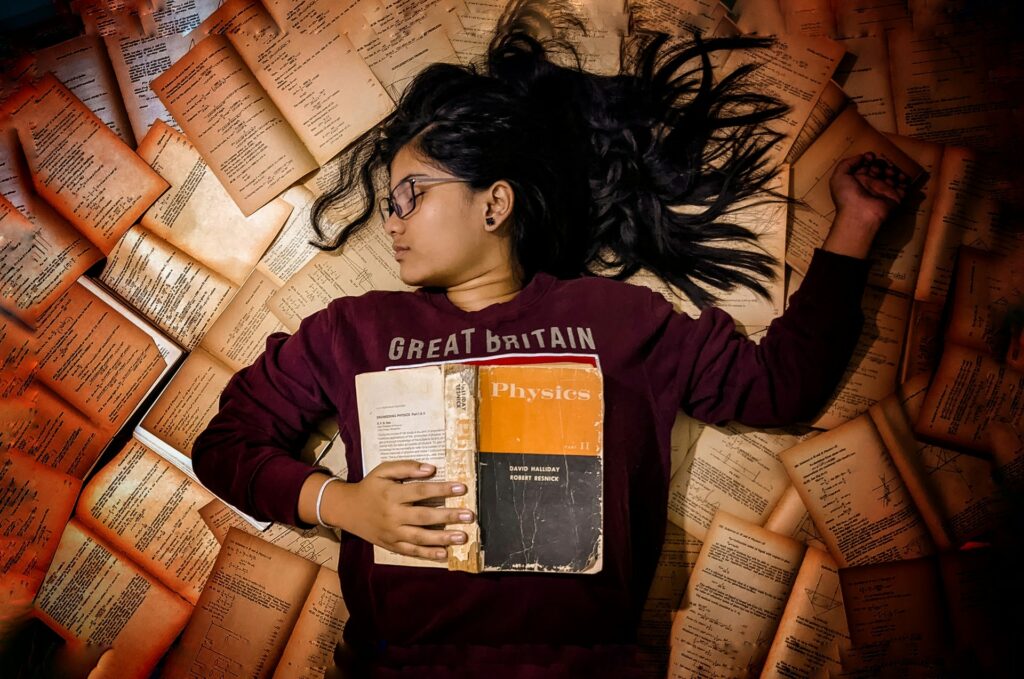

Приходилось ли вам готовиться к тяжелым экзаменам в школе? А в институте? Или корпеть над срочным рабочим отчетом, который нужно сдать уже «вчера»? Конечно же, приходилось. В такие моменты хочется немного «завести» мозги, заставить их работать на всю катушку. И сосед или знакомый говорят вам: «А про ноотропы приходилось слышать? А вот фенотропил принимали? Это может помочь». Naked Science решил разобраться, что это такое, как оно помогает и помогает ли вообще.

Для начала нам придется вспомнить, как работает память. Этот механизм до конца еще не вполне ясен. Более того, многие ученые считают, что это одна из главных научных проблем XXI века, и над ней еще много предстоит работать не только биологам, но и их коллегам из других научных областей: химикам, физикам, физиологам и даже математикам. Однако кое-что о памяти мы все же знаем.

Так, большинство теоретиков нейрофизиологии полагают, что так называемая долговременная потенциация лежит в основе клеточных механизмов памяти и обучения. Долговременная потенциация — стимулирование связи между клетками головного мозга (нейронами), усиление передачи сигнала между ними, которое сохраняется на протяжении длительного времени после воздействия. А чем лучше связь между нейронами, тем лучше будет происходить запоминание.

Чтобы улучшить память, надо стимулировать связи между нейронами

Потом у усвоенных воспоминаний начнутся совсем другие приключения: скажем, при попытках запомнить окружающую обстановку (любую, от интерьера комнаты до внешнего вида псковского Кремля) они сначала улягутся в область мозга под названием гиппокамп. А несколько лет спустя при попытке вспомнить эти сведения будут извлечены из совсем другого отдела мозга — что дает основания полагать, что человеческая память не идентична компьютерной и не хранится в одном месте, а практически заново генерируется при необходимости. Но это тема для отдельной статьи, а пока вернемся к механизму запоминания и долговременной потенциации.

Часто приходится слышать сравнения мозга с компьютером, но сходство их скорее функциональное, а не структурное. Скажем, связи между нейронами, которые и создают все то, что называется мышлением и памятью, не являются изначально электрическими, как многие думают. Настоящий их «язык» — химический. В ходе общения одни выделяемые молекулы (нейротрансмиттеры) взаимодействуют с другими молекулами (рецепторами), как ключ с замком. И от того, сколько конкретных рецепторов прореагирует в ходе такого общения, зависят эффективность и пропускная способность синапса (синапсом называют место контакта между двумя нейронами). Та самая долговременная потенциация на биохимическом уровне проявляется в том, что у рецепторов сигнальных веществ (нейротрансмиттеров), расположенных на поверхности у «принимающего» нейрона, повышается ионная проводимость (то есть эффективность).

Настоящий «язык» общения нейронов — химический, а не электрический

А значит, улучшатся и процессы запоминания, верно? Тогда для той самой потенциации стали пробовать использовать психостимуляторы (например, кофеин и др.) — про них было известно, что они повышают активность нейротрансмиттеров. К сожалению, оказалось, что психостимуляторы хорошо увеличивают бдительность, реакцию и другие процессы, но не запоминание, и всё выученное под их воздействием быстро «вываливается» из головы.

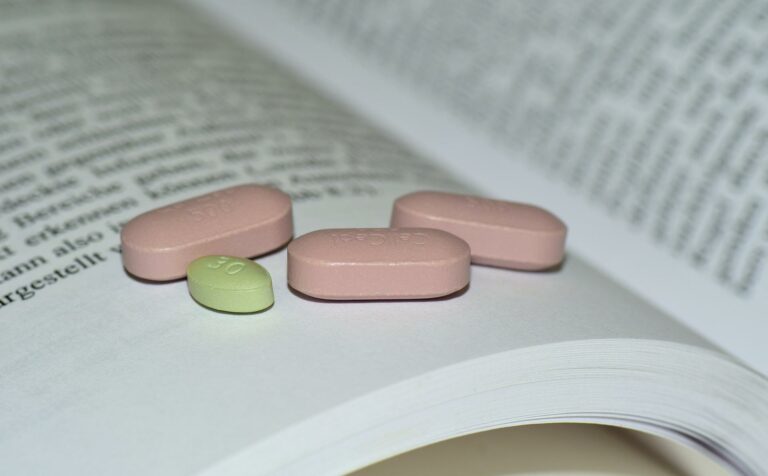

И тогда на сцене появился новый класс веществ — ноотропы. В 1972 году румынский химик Корнелиу Джурджа предложил ввести этот придуманный им термин в классификацию лекарственных препаратов. За восемь лет до того Джурджа синтезировал первый препарат этой группы, пирацетам (вы, скорее всего, слышали о нем под названием ноотропил) . На протяжении следующих десятилетий появилось немало других препаратов того же ряда, получивших общее название рацетамов. Есть и еще полдюжины семейств, входящих в группу ноотропов.

Что же делают ноотропы? Это как раз интересует нас больше всего — мы ведь к экзаменам собираемся готовиться, и нам надо запомнить миллион печатных знаков всего за три ночи. Или быть очень внимательными на тяжелом маршруте. Или накодить миллион строк банковского приложения, потому что дедлайны поджимают.

Согласно тому же Джурдже и его последователям, вот их главные признаки:

- они улучшают процессы запоминания и обучения за счет усиления процессов синаптической передачи в центральной нервной системе,

- они защищают от неблагоприятных факторов (шок, гипоксия) и действия некоторых химических препаратов (скажем, снотворные), которые, наоборот, ухудшают процессы запоминания,

- они оказывают мембраностабилизирующее действие (восстанавливают мембрану и ее свойства),

- улучшают усвояемость глюкозы (а это критично важно для мозга, этот сравнительно небольшой орган чрезвычайно прожорлив),

- усиливают функции коры головного мозга,

- и при этом не обладают выраженной токсичностью!

Если свести эти признаки в одно предложение, то получается, что ноотропы представляют собой класс веществ, положительно влияющих на сложноорганизованные психофизиологические процессы. Так, при их помощи могут восстанавливаться и, как утверждается, улучшаться такие когнитивные функции головного мозга, как восприятие, анализ, хранение и запоминание данных. То есть как раз те, которые отвечают за процессы взаимодействия с принимаемой информацией.

Ноотропы могут положительно влиять на сложноорганизованные психофизиологические процессы

В 1980-е годы уже российские специалисты, занимающиеся коррекцией функционального состояния человека применительно к условиям космических полетов различной продолжительности (где требования к препаратам гораздо выше и жестче, чем в наземной медицине), разработали препарат фонтурацетам, который демонстрировал мощное ноотропное действие. Спустя 20 лет после изобретения фонтурацетам получил название «Фенотропил» и стал выпускаться на территории России. И еще как выпускаться! В 2017 году объем его продаж на территории России достиг почти миллиарда рублей, это был совершенно ошеломительный успех (почти 0,1% от всего объема рынка для отдельно взятого достаточно специфического лекарства — серьезный рубеж). Препарат под этой торговой маркой выпускался к тому времени уже почти 10 лет. И вот на днях в свежем пресс-релизе производитель препарата пообещал, что в нынешнем 2022 году фенотропил снова вернется в производство. Так чего же от него ждать? Он работает? Кому и в каких обстоятельствах он вообще может помочь? И не только он, конечно, но и другие ноотропы, которые можно найти на аптечных полках.

За ответами на этот вопрос редакция Naked Science обратилась к клиническим исследованиям фонтурацетама (их мы насчитали более 50 штук, с совокупным количеством участников больше 5 тысяч), а также к нескольким специалистам, и вот вам примерная выжимка из того, что мы узнали.

1. Ноотропные препараты имеют разные механизмы действия, но большая часть из них активно действуют на нейротрансмиттерные системы, под действием которых изменяется активность нейронов, улучшается метаболизм в головном мозге, а такие средства, как фенотропил, также увеличивают количество рецепторов, участвующих в механизме формирования памяти — NMDA (глутаматных), дофаминовых и н-ацетилхолиновых рецепторов1-3. В результате этих положительных эффектов улучшается мозговая деятельность, более четко происходит взаимодействие между разными структурами центральной нервной системы и отделами мозга, участвующими в формировании когнитивных функций (внимание, память, мышление, речь). Улучшение памяти и внимания — наиболее яркие эффекты, появляющиеся уже после первого приема фенотропила.

2. При этом ноотропные средства не только оптимизируют работу наших нейронов, но и не дают им погибнуть. Фенотропил ингибирует обратный транспортер дофамина, за счет чего поддерживается концентрация дофамина, которая защищает от избытка глутаминовой кислоты и снижает ее выброс.2,3

3. Потенциал нашего мозга ноотропы, как утверждается, прокачивают еще и за счет активизации процесса повышенной утилизации глюкозы из организма. Благодаря этому механизму увеличивается энергетический потенциал клеток: наши обменные процессы, не обремененные излишней глюкозой, значительно ускоряются.

Фенотропил, кстати, был взят на орбиту как часть космической «аптечки» для того, чтобы помочь космонавтам, испытывающим значительные психоэмоциональные и физические перегрузки, именно его положительные эффекты на работу мозга и способность повышать устойчивости организма к стрессу в условиях чрезмерных психических и физических нагрузок, при утомлении позволяли им продуктивно работать в очень тяжелых условиях. В современном мире не только космонавты, но и множество других людей испытывают сильные стрессы, серьезную нагрузку на работе. Многие вынуждены работать по ночам, в напряженном, сверхурочном режиме, когда не хватает времени на полноценный отдых и сон, а сохранять высокий уровень концентрации внимания и мышления все же нужно. Диспетчеры и водители, врачи и IT-специалисты — перечень профессий, где есть постоянные перегрузки, можно продолжать бесконечно. Их объединяет одно — значительная нагрузка сочетается с необходимостью постоянно поддерживать высокий уровень работоспособности.

Возможно, фенотропил и самый известный из ноотропов, но справедливости ради упомянем также ряд других, ведь есть и еще полдюжины семейств (например, нейропептиды, производные ГАМК, производные аминокислот) и веществ (например, метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин, деанола ацеглумат и ацетиламиноянтарная кислота), входящих в группу ноотропов. Но советуем перед приемом любого из этих веществ все же посоветоваться с врачом, которому вы доверяете.

Безусловно, медикаменты не единственный способ, который может улучшить показатели нашей эффективности. Поэтому в заключение хотелось бы упомянуть несколько методик, которые также могут нам помочь с той самой подготовкой к экзамену. Например, проверенной годами техникой являются самые простые рукописные шпаргалки. И даже если вы не осмелитесь пронести их на экзамен, то подготовка таких мини-конспектов после нескольких прочтений билета поможет вам не только запомнить материал в разы лучше, но и выстроить красивую логику повествования при ответе.

Наверное, многие из вас знают выражение «от сессии до сессии живут студенты весело», но помните, что с точки зрения тайм-менеджмента это не самая лучшая тактика. Распланируйте свое время заранее: оптимальным вариантом будет постепенная и дозированная подготовка примерно за месяц до старта зачетов: в таком случае у вас не будет леденящей кровь истории для потомков о подготовке к экзамену всего за одну ночь, зато вы сдадите его с меньшим уроном для своего психоэмоционального состояния — и, скорее всего, с лучшим результатом.

Впереди май — удачи всем на экзаменах и в других непростых задачах, которые подкидывает нам жизнь.

1. Ковалев Г. И. и др. // Нервные болезни. — 2007. — №4.

2. Zvejniece L. et al. // Pharmacology Biochemistry and Behavior. — 2017. — V. 160. — P. 21–29.

3. Vaarmann A. et al. // Cell death & disease. — 2013. — V. 4. — №.1. — С. e455–e455

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии