Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Малоизученный белок оказался незаменим для постоянной выработки спермы

Самцы млекопитающих, в отличие от женских особей, вырабатывают половые клетки практически всю жизнь с момента полового созревания. Нарушения сперматогенеза — один из ключевых факторов мужского бесплодия. Подробное исследование его механизмов потенциально способно улучшить жизни миллионов людей. В США ученые обнаружили ранее неизвестное свойство малоизученного энзима, благодаря которому он оказался незаменим для выработки спермы.

Научная работа с описанием открытия и серии экспериментов, результатом которых оно стало, опубликована в журнале Genes & Development. Ее подготовили ученые из Пенсильванского университета (США) при участии коллег из Китая, Японии, а также других американских институтов.

Белок DOT1L встречается во многих эукариотических клетках и во всех клетках млекопитающих. При этом его роль изучена слабо. Исследователи проанализировали паттерны экспрессии кодирующих DOT1L генов и предположили, что одна из его ключевых задач — регулирование мейоза. Это деление клетки со снижением количества хромосом вдвое, у животных так образуются половые клетки. Чтобы проверить гипотезу, ученые провели череду экспериментов на мышах, нарушая работу этого белка на разных стадиях развития животных.

Поскольку DOT1L, очевидно, влияет не только на жизненный цикл половых клеток, на эмбрионах внимание заострять не стали — это повод для другого исследования. Эмбрионы с «выключенным» или «сломанным» этим энзимом просто не выживают. Зато нарушение работы DOT1L в клетках зародышевой линии (стволовые клетки, производящие гаметы) уже родившихся животных не влияет на их жизнеспособность. По крайней мере, в краткосрочной перспективе подопытные самцы мышей выглядели совершенно здоровыми.

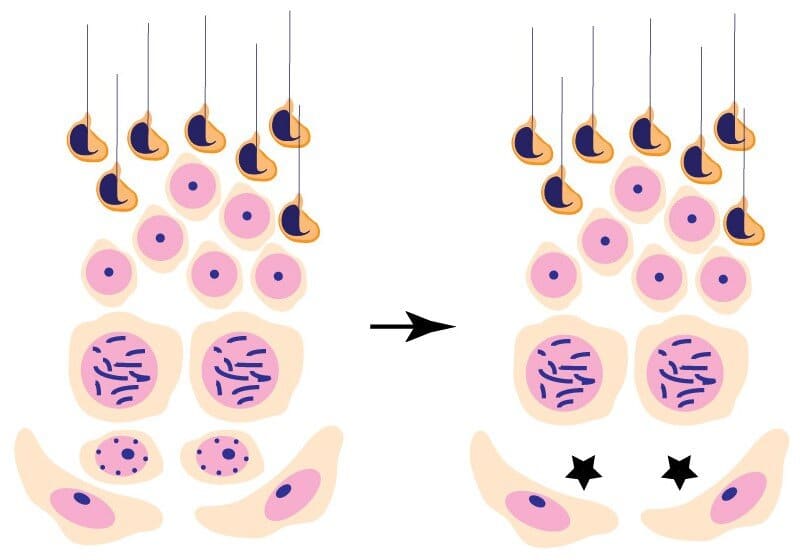

Но сперматогенез у таких грызунов быстро прекращался, причем вне зависимости от возраста экспериментального воздействия. Если детенышам «ломали» DOT1L в гоноцитах — первичных стволовых клетках, потомство которых становится сперматозоидами, — производство семени начиналось после наступления полового созревания, но потом быстро прекращалось. Когда энзим блокировали уже взрослым особям, клиническая картина была аналогичной, только наступала почти сразу.

Первые раунды деления клеток зародышевой линии проходили нормально, однако затем стволовые клетки быстро изнашивались. В итоге мыши последовательно теряли способность к сперматогенезу из-за постепенной деградации всего процесса.

Первыми заканчивались сперматогонии, следующими — сперматоциты первого и второго порядков, за ними шли сперматиды и, наконец, сами сперматозоиды. Теоретически виновным в таком эффекте мог быть не только переставший работать DOT1L. Поэтому ученые провели контрольный эксперимент.

Клетки зародышевой линии мышей посеяли на питательную среду, но сам энзим в них не блокировали и не удаляли. Вместо этого они получили препарат, специфически мешающий химической активности DOT1L в клетках. Результат оказался аналогичным: культура стволовых клеток практически не росла. А когда такие клетки пересадили взрослым мышам, у них тоже быстро прекратился сперматогенез.

Открытие имеет все шансы послужить на благо терапии бесплодия. Дело в том, что, несмотря на все достижения современной медицины, человечеству до сих пор известно крайне мало факторов, обеспечивающих долговечность стволовых клеток. Особенно если это клетки зародышевой линии. В перспективе находка ученых из США позволит не только корректировать функции сперматогониев в организме млекопитающих, но и превращать соматические (не половые, а относящиеся к остальному телу) клетки в стволовые.

Еще одной не менее важной находкой исследования стала локализация участка генома, за регулирование экспрессии которого «отвечает» DOT1L. Эта группа генов называется HoxC и, в свою очередь, регулирует экспрессию целого спектра иных генов. Причем, как предполагают авторы научной работы, ряд этих генов отвечает за ключевые свойства жизненного цикла стволовых клеток. Все эти вопросы предлагаются к изучению в будущем.

За последние пару десятилетий исследования белка DOT1L (DOT1-like) показали, что он играет важную роль в процессах формирования хроматина. Это комплекс из ДНК и специальных белков (в основном гистонов), помогающих упаковывать гигантскую молекулу с наследственной информацией. В разные периоды жизненного цикла компактизация (плотность упаковки) ДНК меняется на порядки. Также от того, насколько плотно свернут участок молекулы ДНК, зависит его участие в процессах транскрипции либо репликации.

Основа компактной структуры ДНК — нуклеосома. Она представляет собой восемь молекул белков-гистонов (типов H2А, H2B, H3 и H4), вокруг которых, как на бобину, накручивается дезоксирибонуклеиновая кислота. Еще один тип гистонов (H1 — у людей и остальных млекопитающих, Н5 — у птиц) удерживает ДНК снаружи «намотанного» участка и ограничивает нуклеосому. В процессе формирования этого образования и участвует DOT1L.

Он метилирует гистон типа H3 в определенной части молекулы, то есть присоединяет к аминокислоте (в этом случае — к лизину) метильную группу -СН3. В результате меняются химические свойства белка-гистона и он работает во время формирования нуклеосомы иначе.

Какие конкретно эффекты имеет DOT1L на процессы функционирования клеток и целых организмов — вопрос не до конца изученный. Известно, что этот белок играет существенную роль в патогенезе острого лимфобластного лейкоза и других заболеваний, вызванных мутацией гена MLL1 (KMT2A).

Также опубликованное в 2020 году исследование австралийских ученых показало, что DOT1L критически важен для формирования гуморального иммунитета. Он необходим при формировании B-лимфоцитов в костном мозге и определяет их судьбу в органах лимфатической системы. А в минувшем апреле итальянская команда исследователей предложила DOT1L в качестве перспективной мишени для противоопухолевой терапии.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии