Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Денисовцы Тибетского нагорья жили за счет голубых баранов

Авторы нового исследования рассказали о поведении денисовцев и о том, насколько они были приспособлены к суровой и изменчивой среде Тибетского нагорья.

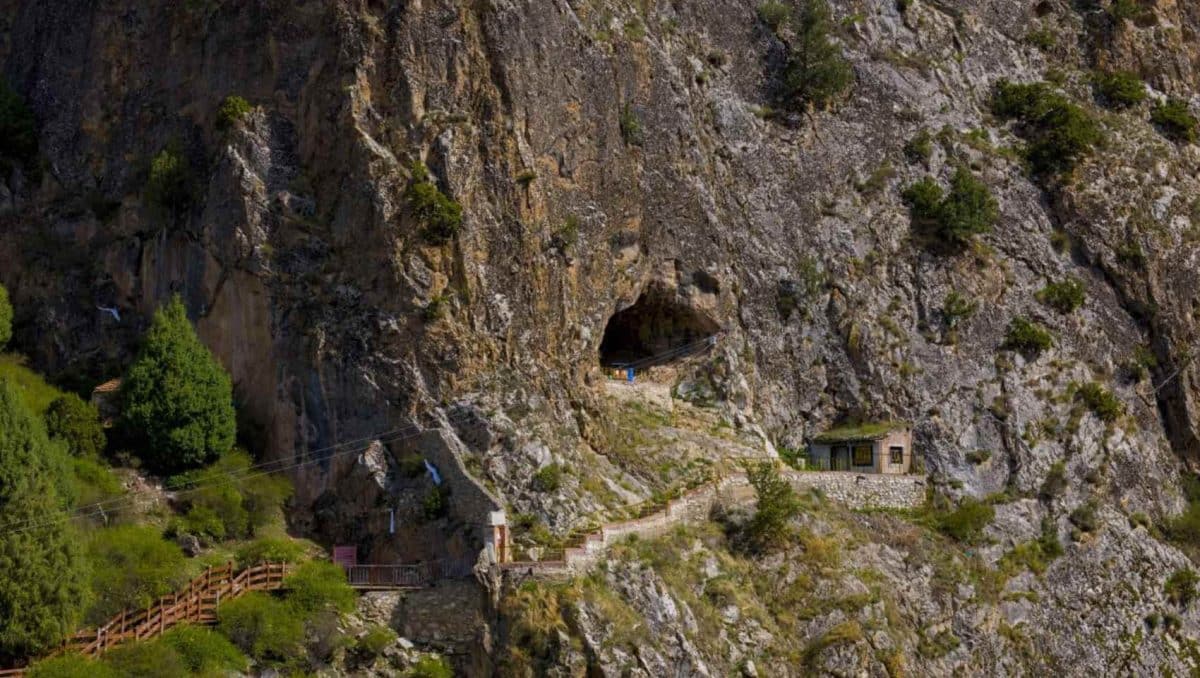

Исследовательская группа под руководством Фридо Велькера (Frido Welker) из Копенгагенского университета (Дания) изучила более 2500 костей из карстовой пещеры Байшия на Тибетском нагорье (Китай). Результаты работы представлены в статье для журнала Nature.

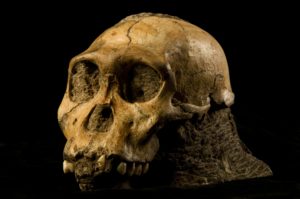

Байшия — одна из трех пещер, где обнаружили костные останки денисовцев. Две другие находятся в России (Денисова пещера) и Лаосе (пещера Там-Нгу-Хао-2). В Байшие в 1980 году нашли фрагмент челюсти, но долгое время не могли определить, к какому виду Homo относился ее владелец. Относительно недавно стало ясно, что челюсть принадлежала денисовцу.

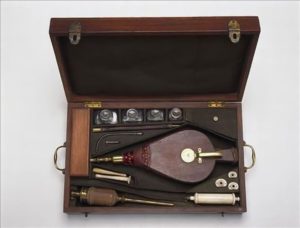

Большинство костных фрагментов, извлеченных из Байшии и рассмотренных в новом исследовании, настолько малы, что невозможно морфологически определить, к какому виду животных они относятся. Поэтому авторы работы применили метод протеомного скрининга, названный Zooarchaeology by Mass Spectrometry (ZooMS). Он основывается на небольших различиях в аминокислотной последовательности белка коллагена.

Сочетая протеомный и традиционный зооархеологический анализы, ученые определили, что большинство костей принадлежат голубым баранам (Pseudois nayaur), они же — нахуры или бхаралы. Этот вид парнокопытных и сейчас распространен в Гималаях.

Отметим, что добыть голубого барана очень непросто: на горных склонах баран видит охотника издалека и немедленно убегает выше по склонам. Скорее всего, для успеха в охоте на него нужно было достаточно мощное метательное оружие.

Другие фрагменты костей принадлежали крупным травоядным, таким как дикий як, лошадь и вымерший шерстистый носорог, и плотоядным — местной вымершей пятнистой гиене, волку, тибетской лисице и снежному барсу. Помимо этого, исследователи обнаружили кости мелких млекопитающих, в частности сурков, и птиц.

Виды животных, найденных в Байшие, вместе взятые, указывают на то, что на территории вокруг пещеры преобладал травянистый ландшафт с небольшими лесными массивами. По мнению авторов новой научной работы, разнообразие обнаруженных видов частично отвечает на вопрос, почему денисовцы решили жить в этой пещере и окружающем ее бассейне Ганьцзя и как они выживали там в течение сотен тысяч лет.

То, что большинство животных были добычей людей, не вызывает сомнения у ученых:

на многих костях сохранились следы разделки, срезания мяса. Детальный анализ этих следов показал, что денисовцы срезали мясо, извлекали костный мозг и обрабатывали шкуры для дальнейшего использования. Из некоторых костей они делали орудия.

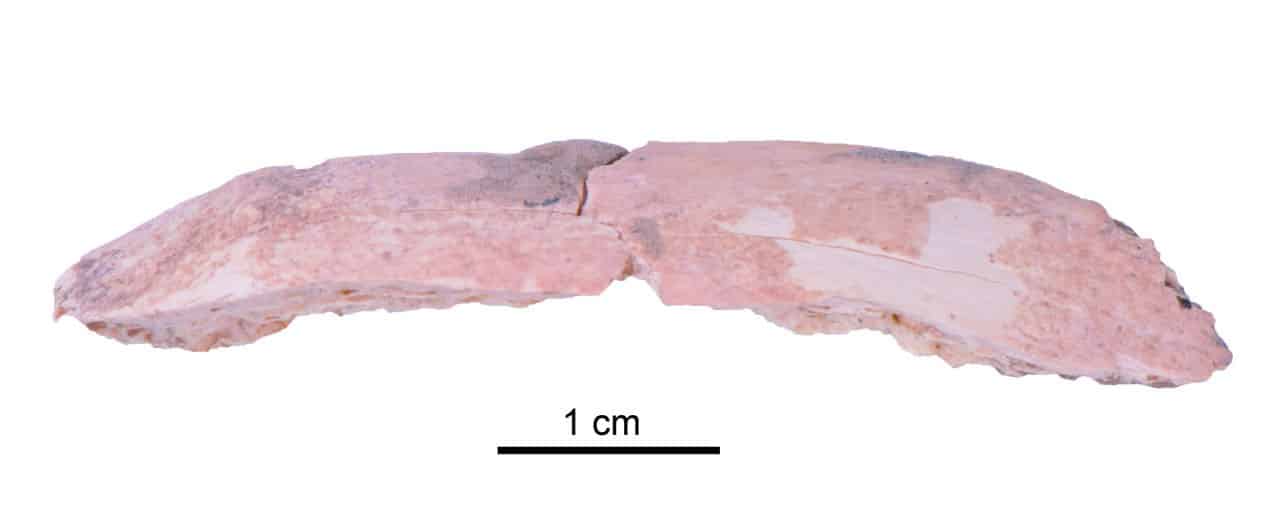

Среди большого числа костей съеденных животных исследователи нашли и кость одного из едоков — фрагмент ребра гоминина. Протеомный анализ всех белков, сохранившихся в этой кости, показал, что она принадлежала денисовцу. Слой, в котором обнаружили ребро, датируется периодом между 48 и 32 тысячами лет назад. Это говорит о том, что хозяин ребра жил в Байшие в то время, когда люди современного вида расселялись по Евразийскому континенту. Предыдущая находка из этой пещеры (фрагмент челюсти денисовца) датирована 160 тысячами лет.

Исследователи обратили внимание на то, что общие характеристики набора фауны из Байшии по большей части совпадают с такими же для Денисовой пещеры и Там-Нгу-Хао-2. Во всех случаях упор делали на относительно крупных травоядных, но еще охотились на птиц и на местных хищников. Схожими оказались, судя по следам на костях, и принципы разделки добычи.

В совокупности полученные результаты позволяют предположить, что денисовцы жили в пещере Байшия большую часть плейстоцена. Они сумели приспособиться как к суровым условиям двух ледниковых периодов, так и к более теплому межледниковому периоду. Это значит, что бассейн Ганьцзя был относительно стабильной средой для денисовцев, несмотря на большую высоту. Теперь, отметили исследователи, возникает вопрос: когда и почему вымерли эти денисовцы на Тибетском нагорье?

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии