Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

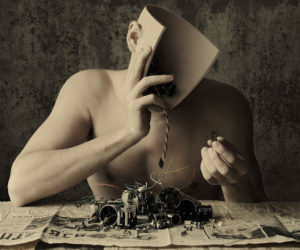

Вижу то, что слышу

Слова играют важнейшую роль в процессе визуального восприятия окружающего нас мира. Согласно данным исследований, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences существует глубокая связь между чувственным восприятием окружающих нас одушевленных и неодушевленных предметов и словами. Поступающая к нам информация посредством сложной системы органов чувств: обоняния, осязания, слуха и зрения, сливается с уже имеющейся...

Слова играют важнейшую роль в процессе визуального восприятия окружающего нас мира. Согласно данным исследований, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences существует глубокая связь между чувственным восприятием окружающих нас одушевленных и неодушевленных предметов и словами.

Поступающая к нам информация посредством сложной системы органов чувств: обоняния, осязания, слуха и зрения, сливается с уже имеющейся у нас определенной базой информданных. Однако, как выяснили ученые, из всех доступных нам чувств слух играет доминирующую роль в процессе объективного визуального восприятия внешней реальности.

Профессор психологии Гарри Луппиан и выпускница Йельского университета Эмили Уорд провели исследование, используя технологию, так называемого «непрерывного подавления вспышкой». Каждому из добровольцев демонстрировались изображения хорошо знакомых им предметов, как например, стула, тыквы или кенгуру. Одновременно перед другим глазом испытуемых мигали обычные вспышки света.

«По сути, это визуальный шум», — отметил профессор Луппиан. По его словам, из-за высокой контрастности световые вспышки подавляют информацию, поступающую от другого глаза. При этом, непосредственно перед демонстрацией визуальной комбинации звучало название «подавляемого изображения» или же наименование другого из демонстрируемых предметов. К примеру, если на экране появлялся рисунок тыквы, звучало слово «тыква», или могло прозвучать — «кенгуру», если на экране появлялся другой рисунок. Затем добровольцам предлагалось ответить на вопрос: видели ли они что-либо на экране и что именно?

Выяснилось, что большинство правильных ответов было получено в тех случаях, когда звучавшее слово совпадало с «подавляемым» изображением.

«Получая слуховую информацию, мы ожидаем ее визуального подтверждения, — говорит профессор, — в случае если эта информация совпадает с ранее поступившей слуховой информацией, то человек объективно воспроизводит реальность и, напротив, если мы слышим неправильное название, то визуальная информация подавляется или искажается».

С помощью исследований ученые пытались выяснить возможность изменения стартовых приоритетов в процессе адекватного восприятия реальности. Если к примеру, человек пьет молоко, в то время как ожидал выпить апельсиновый сок, это может повлиять на объективное восприятие вкусовых качеств. Однако, по словам профессора, важен не сам факт точного определения вкуса молока, а то, способен ли человек определить испорчено оно или нет.

Читайте также

К каким психологическим последствиям приводит массовая слежка

Завершается прием заявок на проект Mars One

Почему дамы влюбляются в «ботаников»?

Обнаружен первый троянский спутник Урана

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

В середине прошлого века археологи обнаружили в Сербии братскую могилу, где покоились останки 77 человек, погребенных более 2800 лет назад. Долгое время ученые полагали, что люди умерли во время эпидемии. Однако авторы нового исследования провели генетическую экспертизу и выяснили, что на самом деле они стали жертвами массовой резни. Убийцы действовали неслучайно: охотились не на воинов, а на женщин, подростков и младенцев.

Если в прошлый раз дело было в утечке водорода, то теперь сложности возникли с гелием. Хотя этот газ и инертен, без него ракета не сможет нормально отработать, поэтому дату полета к Луне сдвинули еще на месяц. Учитывая, что на ракете SLS, летящей в этот раз, основная масса двигателей снята с музейных экспонатов, а общий уровень проработки проекта вызывает постоянную критику, это может быть не последней проблемой нынешней «лунной» ракеты США.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

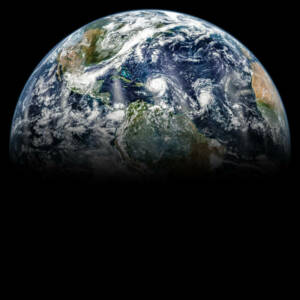

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии