Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Вымершие «лесные» слоны оказались не такими уж лесными и выжили бы в современной Европе

Климат большей части современной Европы подошел бы для жизни прямобивневых слонов, вымерших десятки тысяч лет назад. К такому выводу пришли исследователи, которые объединили данные окаменелостей с реконструкциями климата за последние 700 тысяч лет. Открытие помогло понять, как работали экосистемы прошлого и какие важные элементы они потеряли.

Десятки тысяч лет назад по Европе бродили гигантские животные — мегафауна. Среди них был прямобивневый слон Palaeoloxodon antiquus, один из крупнейших наземных млекопитающих того времени. Его взрослые самцы достигали четырех с половиной метров в высоту и весили до 15 тонн.

Эти слоны обитали на континенте около 700 тысяч лет и играли роль «инженеров экосистем»: вытаптывали растения, валили деревья и рыли землю, создавая мозаику открытых пространств и редколесий. Многие современные европейские растения, особенно те, что предпочитают открытые места обитания, приспособлены именно к таким условиям, созданным древними гигантами.

Прямобивневые слоны пережили несколько периодов оледенения, но исчезли во время последнего, примерно 34-50 тысяч лет назад. Вероятно, это произошло из-за сочетания изменений климата, которые сократили подходящие для слонов территории, и возросшего давления со стороны древних охотников.

С их исчезновением Европа потеряла важный фактор, который формировал ее природные ландшафты на протяжении сотен тысяч лет. Понимание того, как климат и окружающая среда влияли на крупных млекопитающих в прошлом, может подсказать эффективные стратегии сохранения природы сегодня.

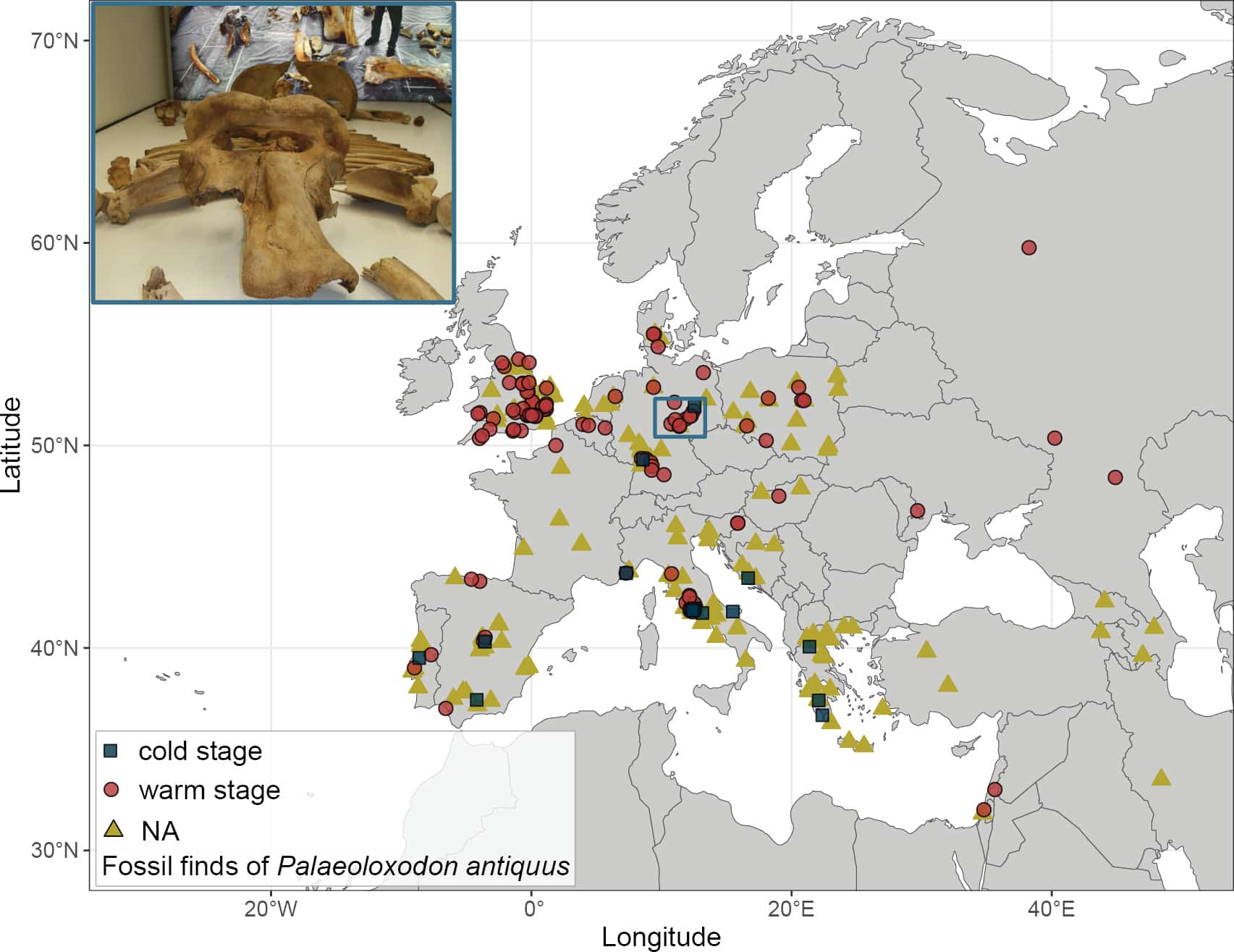

Ученые из Байройтского университета (Германия) решили выяснить, смог бы прямобивневый слон жить в Европе при современном климате. Результаты опубликованы в журнале Frontiers of Biogeography. Чтобы реконструировать условия, которые подходили для слона, команда собрала данные об ископаемых находках Palaeoloxodon antiquus по всей Евразии. Они проанализировали научную литературу и палеонтологические базы данных.

Всего нашли 288 упоминаний останков, но для детального анализа отобрали только 119 находок с точными географическими координатами и оценкой возраста. Возраст определяли по принадлежности к так называемым Морским изотопным стадиям — периодам в истории Земли, которые отражают глобальные климатические циклы, чередование теплых (межледниковых) и холодных (ледниковых) эпох. В результате 105 находок отнесли к теплым периодам прошлого, а 14 — к холодным. Такой подход позволил связать ископаемые с определенными климатическими условиями, даже если точная датировка была невозможна.

Затем исследователи сопоставили места находок с реконструированными климатическими данными для соответствующих теплых и холодных периодов прошлого. Они использовали модели, которые показывают среднегодовую температуру и годовое количество осадков. Это позволило построить модель «реализованной ниши» слона — то есть описать набор климатических условий, в которых он действительно жил и мог успешно существовать.

Согласно этой модели, слоны предпочитали умеренный климат. Вопреки прежнему названию «лесной слон», ископаемые свидетельства указали, что они часто обитали и на открытых или полуоткрытых пространствах с мозаичной растительностью, похожих на места обитания современных слонов.

Сравнив модель климатических предпочтений с данными о современном климате, ученые пришли к выводу: обширные территории Европы до сих пор климатически подходят для прямобивневого слона. Особенно благоприятны условия в Западной и Центральной Европе, за исключением высокогорных районов вроде Альп и Кавказа. Также подходящим климат оказался на Британских островах и в большинстве регионов Средиземноморья, включая побережья Леванта и Северной Африки.

Даже во время пика последнего оледенения, около 20 тысяч лет назад, прямобивневые слоны могли бы выживать в подходящих климатических «убежищах», в основном в районе Средиземного моря, хотя их общий ареал был бы сильно сокращен и фрагментирован.

Исследование показало, что исчезновение прямобивневого слона было связано не только с естественными изменениями климата периодов оледенений, но и, вероятно, с деятельностью человека. Без вмешательства людей эти гиганты могли бы до сих пор оставаться частью европейских экосистем.

Понимание того, какие условия подходили для вымерших видов и какую роль они играли, важно для современной охраны природы. Традиционные подходы, направленные в основном на защиту территорий от прямого человеческого влияния, не могут полностью восстановить утраченные экологические функции мегафауны.

Проекты по возвращению в природу крупных травоядных вроде зубров или диких лошадей сталкиваются с трудностями: современные животные не могут полностью заменить вымерших гигантов, а ландшафты Европы сильно изменены и разделены на небольшие участки, что мешает естественным процессам, таким как миграция. Изучение прошлого помогает лучше понять, как сохранять и восстанавливать экосистемы сегодня, учитывая их долгую историю взаимодействия с крупными животными.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии