Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Мозг против науки: факты, в которые трудно поверить

Удивление вызывает каждая встреча с чем-то необычным, неожиданным, странным. С чем-то, что никак не укладывается в голове, – даже если это строго доказанный научный факт.

Эволюция – не спортзал и не институт благородных девиц. Эволюция не делает живые существа сильнее или умнее просто ради того, чтобы они стали сильнее или умнее, или чтобы эти возможности пригодились им когда-нибудь в будущем. Эволюция – результат борьбы за существование здесь и сейчас. Виды изменяются ровно настолько, насколько им это требуется для конкуренции с другими видами и для выживания – прямо сегодня.

Как мозг человека, так и его представления о реальности формировались миллионы лет в довольно ограниченных условиях. Все мы живем на одной и той же планете, в очень узком температурном диапазоне, имеем более-менее одинаковые размеры, набор физиологических потребностей, и используем сходные ресурсы. Человеку в процессе эволюции никогда не требовались знания о звездах или молекулах.

В естественной истории поиск любого решения всегда следовал за возникновением проблемы: сначала – высокие деревья с сочными листьями, потом – длинные шеи у жирафов. Только с появлением человека стало появляться «знание ради знания», и лишь с приходом философии и науки накопление знаний стало предварять их применимость. Сначала мы исследуем белки экзотических медуз – просто так! – а потом оказывается, что эти белки помогают лечить рак.

В результате сегодня образовался ощутимый разрыв между нашими знаниями и нашими биологическими возможностями. Культурный прогресс куда быстрее биологического. И чем больше мы накапливаем знаний о Вселенной, тем больше в них теряемся: нашему мозгу всего этого просто не воспринять.

Вокруг рассогласования «сердца» и «разума» даже сформировался собственный фольклор: всевозможные невероятные факты, призванные поразить и огорошить. В подавляющем большинстве случаев «вау-эффект» достигается простым способом: пересчетом масштабов.

Ни один человек в мире не ходил пешком до Альфы Центавра. Ни один человек в мире не видел электрон. Эволюция не одарила нас такими навыками. Но культура обучила: мы знаем, например, что расстояние до Альфы – ближайшей к Солнцу звездной системы – составляет чуть более 40 миллионов километров, или 4,3 световых года.

Классический «безумный факт» манипулирует этой совершенно абстрактной для нас величиной так, чтобы она стала менее абстрактной. Он переводит ее на древний «язык», которым до сих пор оперирует наше мышление. Можно, например, перевести расстояние до Альфы Центавра в футбольные поля или число шагов, или в затраты бензина при поездке на такое расстояние на автомобиле. Даже само понятие «светового года» – пример перевода с совсем непонятного на чуть более понятное.

Но сложность научного восприятия реальности далеко не ограничивается длинами, расстояниями и количествами. Наоборот, куда тяжелее воспринять факты, качественно противоречащие здравому смыслу в его традиционной, еще «обезьяньей» форме.

Факт № 1. Время зависит от высоты

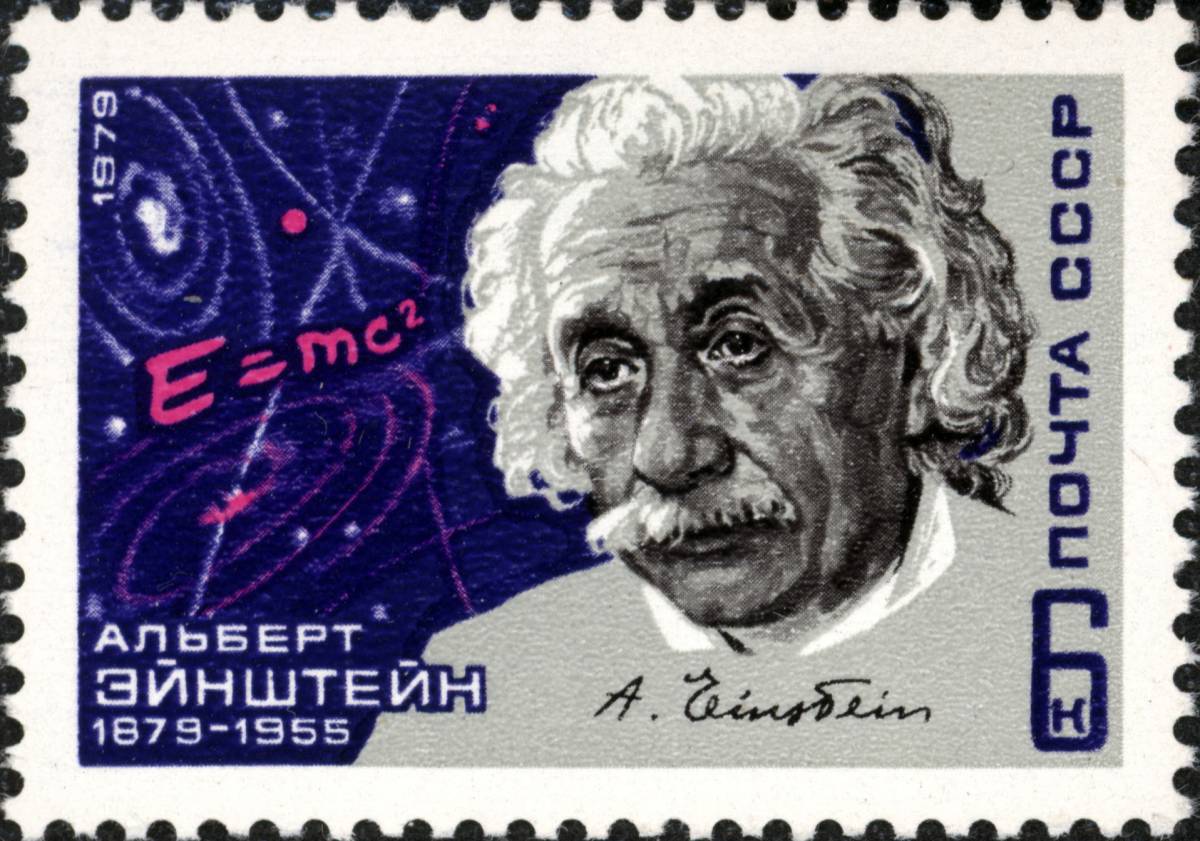

Пожалуй, самый богатый источник достоверных, экспериментально проверяемых и практически применимых, но совершенно безумных фактов – это теории Эйнштейна.

Если поставить часы на вершину горы и такие же часы – у ее подножия, а через какое-то время их сверить, то часы будут идти по-разному. Чем дальше от поверхности Земли, тем слабее ее гравитация, и тем быстрее течет время. Это не просто теоретические построения, а реальные экспериментальные данные, которые хорошо известны вот уже сто лет. Вооружившись часами поточнее, ученые засекли растяжение времени, даже не забираясь на гору: каких-то тридцати сантиметров хватило, чтобы зарегистрировать отклонение. Люди на десятом этаже в прямом и совершенно буквальном смысле стареют быстрее, чем на первом.

Конечно, эти эффекты настолько малы, что в повседневной жизни не играют никакой роли. Но они становятся критичными, когда расстояние от Земли увеличивается, а требования к точности измерения времени многократно растут. Самый известный пример – GPS-спутники: без поправок на «искривление времени» они были бы совершенно бесполезны.

Дело тут в гравитации. По Эйнштейну, она – не просто сила, которую нужно «доставлять» из одной точки в другую частицей или волной. Это – искривление пространства-времени вокруг тел, обладающих массой (а значит, и энергией). Например, если вы стоите на земле и кидаете мяч вперед параллельно ей, то на самом деле он летит по прямой линии. Но поскольку Земля – очень тяжелый объект, в ее окрестностях прямо – значит искривленно. Пространство и время сплетены неразрывно, и искажаются они только вместе. Поэтому масса Земли изгибает не только траекторию мяча, она деформирует и его движение во времени. Падая на землю, мяч одновременно «замедляется» с нашей точки зрения.

Факт № 2. Гравитация в тарелке

С гравитацией вообще связана масса странностей. Казалось бы, к земному притяжению живые существа привыкли с начала времен. Но если взглянуть на нее с позиций науки, гравитация окажется одним из самых загадочных – и существенных – явлений во Вселенной.

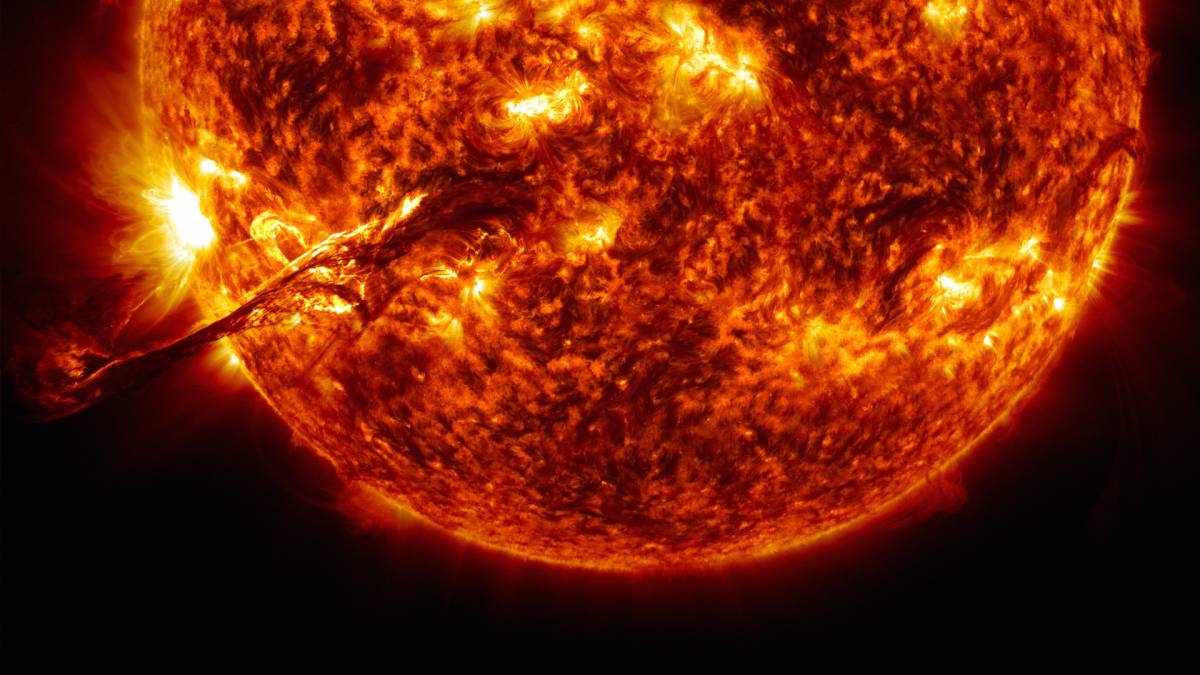

Важна гравитация и для человека, причем не только земная. Вы когда-нибудь задумывались о том, что практически вся энергия, которую используют живые организмы, включая нас, происходит из гравитации?.. В самом деле, за исключением некоторых бактерий и архей, живые существа получают энергию либо от Солнца, либо поедая тех, кто получил энергию от Солнца. Но откуда возникает энергия самого Солнца?

Солнце – это огромный шар из водорода и гелия. Он настолько большой, что гравитация сжимает его под собственной тяжестью. Упрощая можно сказать, что в недрах Солнца давление достигает таких значений, что ядра водорода вжимаются друг в друга с огромной силой и сливаются с образованием гелия. При этом слиянии выделяется очень много энергии. Сердцевина Солнца находится в состоянии непрерывного термоядерного взрыва, который уравновешивает сжатие звезды под собственной массой – иначе поверхность Солнца продолжала бы проваливаться внутрь и коллапсировать. Спустя много лет излучение от этого очень долгого взрыва достигает поверхности, а затем долетает и до Земли. Здесь оно улавливается пигментами растений и бактерий, которые переводят его в химическую энергию, то есть в нашу пищу.

Факт № 3. Мы живем в прошлом

Теория относительности не укладывается в рамки привычного, потому что жизнь в целом и наша эволюция в частности протекают на очень малых скоростях, на которых время, пространство и гравитация кажутся постоянными и устойчивыми.

С этой же приспособленностью к малым скоростям связано, например, наше ощущение текущего момента. Мы не чувствуем паузы между тем, что происходит вокруг, и мгновением своего восприятия происходящего. Даже при видеозвонке в Австралию мы склонны списывать задержку связи на плохое интернет-соединение.

На самом деле все та же Специальная теория относительности налагает четкую границу на скорость, с которой может перемещаться все что угодно, – включая, например, пакеты цифровых данных или свет от объекта до наших глаз. Дело не в том, что в Австралии всегда плохой Интернет – даже при мгновенной обработке сигнала скорость общения ограничена скоростью света. В обычных условиях это незаметно, но на огромных расстояниях вполне ощутимо.

Для трейдеров же на бирже даже несколько миллисекунд задержки могут быть критичными. Самый известный пример – сообщение между биржами Чикаго и Нью-Йорка. Проложенный в 1980-х оптоволоконный кабель петлял из стороны в сторону и доставлял сигнал за 14 мс. Сегодня тот же сигнал можно доставить за 8 мс пучками микроволновых лучей, правда, за доступ к передатчикам придется заплатить, и немало.

Точно так же ограничена и наша способность воспринимать реальность: никакая информация не перемещается мгновенно. Но совсем далеко в прошлое нас отбрасывает куда более значительный фактор – передача нервного импульса. По сравнению со светом, сигнал по нейрону продвигается со скоростью улитки: 0,5-100 м/с. В результате любой сигнал – от сетчатки, уха, кожи, языка, носа или мышц – запаздывает на довольно заметное время: порядка 0,1 с. Наше сознание живет в прошлом. И даже не подозревает об этом.

Факт № 4. В середине обзора – пусто

Мозг вообще удивительно приспособлен упрощать реальность, иначе жизнь была бы крайне неудобной. Например, если ваши глаза прямо сейчас подключить к телевизионному экрану, то получилось бы перевернутое изображение с пустым пятном посередине. Это действительно «сырая картинка», которую мозг получает от глаз. А получив – ретуширует для вашего удобства.

Эволюция улучшает нас настолько, насколько нужно. У нее нет абстрактного чувства совершенства. Наши глаза неплохо работают – зачем их модернизировать дальше? Например, зачем убирать зрительный нерв на заднюю сторону сетчатки, если проще научить мозг его не замечать?

Мозг не только ретуширует «провалы» на картинках, поставляемых глазом. Из оптического устройства глаза очевидно, что изображение попадает на экран сетчатки перевернутым. Мозг корректирует и это технологическое несовершенство. И если носить какое-то время специальное устройство, переворачивающее изображение, то мозг вскоре приспособится снова: изображение перевернется еще раз и станет нормальным, не принося никаких неудобств. А если потом вернуться к обычному зрению, то какое-то время будет наблюдаться обратный эффект – мозг будет видеть все в его изначальном, перевернутом виде.

Факт № 5. Математика сложнее, чем мы думаем

Упрощение реальности мозгом не обязательно должно быть физическим. Человек развил в себе уникальные способности к абстрактному мышлению, в том числе к математическим подсчетам. Но «биологическая арифметика» далеко не всегда точна. Из-за этого тоже могут возникать строгие, с точки зрения науки, но «безумные», с точки зрения бытовой логики, факты.

«Считать», вообще говоря, умеют даже растения. Они обычно накапливают энергию днем, а ночью расходуют ее на рост и обмен веществ. Оценивая количество накопленной энергии и деля ее на время, оставшееся до рассвета, растение «рассчитывает» оптимальную скорость потребления запасов.

Ну а наш мозг занимается арифметикой непрерывно, проводя расчеты вероятностей, скоростей, сил, баланса и т.д. Но за последние века «культурная» математика с ее цифрами и формулами изрядно обогнала такую неосознаваемую, «биологическую».

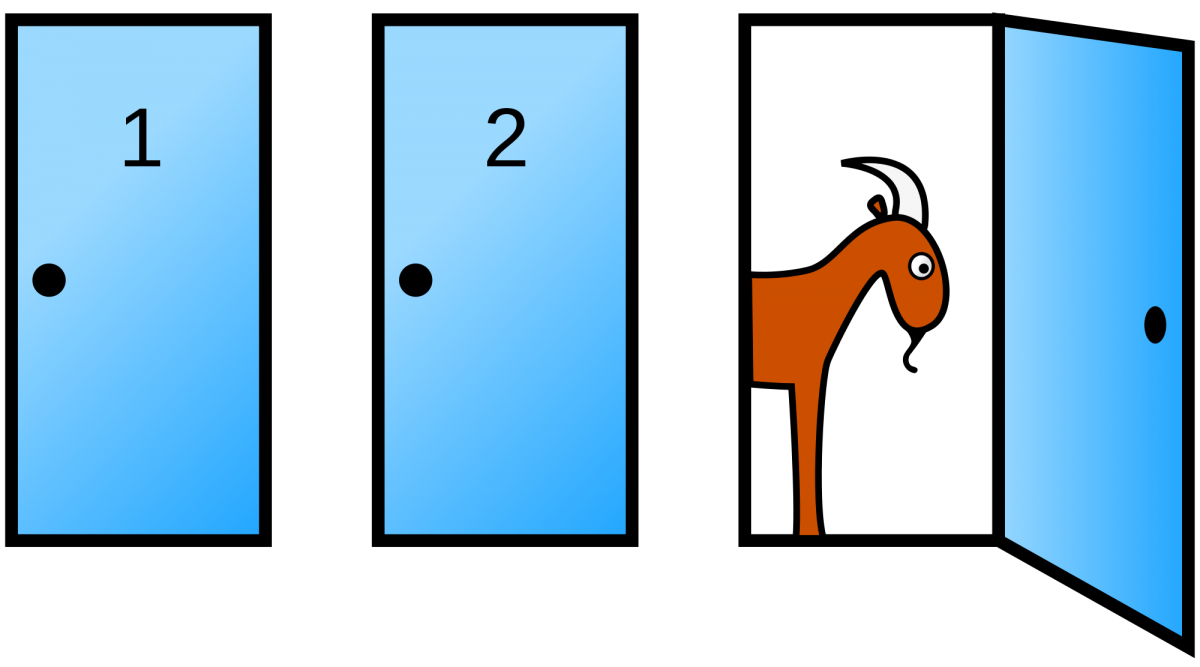

Классический пример – статистические парадоксы. Представьте, например, игровое телешоу. Перед игроком три двери, за одной из которых – автомобиль, за двумя другими – глупые козы. Ведущий предлагает игроку выбрать наугад одну из дверей, чтобы найти автомобиль. Тот выбирает, например, первую. Но опытный ведущий решает еще более накалить страсти в студии и вместо первой открывает третью дверь, показывая всем, что за ней стоит коза. И тогда ведущий спрашивает игрока: «Не хотите ли изменить свое решение?»

Казалось бы, не поменялось ничего: машина до сих пор может оказаться как за первой, так и за второй дверью. «Зачем менять решение?» – думает игрок. Он чувствует непоколебимую решимость – ее за время эволюции мозг привык подключать в любой трудной ситуации. Большинство людей ответит на предложение ведущего отказом.

Но несложный математический расчет показывает: парадоксально, но если в этой ситуации переключиться на вторую дверь, шанс выиграть машину увеличивается в два раза! Разбор причин парадокса Монти Холла выходит за рамки нашей статьи, но вы можете убедиться в этом экспериментально – просто повторив «игру» много раз и подсчитав частоту победы в каждой из ситуаций.

Подобных примеров множество. Например, очень сложно объяснить нашему математически наивному мозгу, что если соединить две разные группы данных в одну, интерпретация этих данных может поменяться на противоположную.

Предположим, ведется прием на филологический и математический факультеты. На филфак подали заявления 80 женщин, из которых 30 поступили, и 20 мужчин, из которых поступили 5. На математический же факультет прошло 15 из 20 женщин и 50 из 80 мужчин. Если пересчитать всех абитуриентов вместе взятых, выходит, что принято было 45% абитуриенток и 55% абитуриентов. Налицо дискриминация по половому признаку! Кстати, с похожей проблемой столкнулся в 1973 году Калифорнийский университет в Беркли – дело даже дошло до суда.

Суд, по счастью, разобрался: стоит взглянуть на данные по отдельности, как ситуация резко меняется. На филологию в нашем примере поступило 37,5% женщин против 25% мужчин, а на математику – 75% женщин против 62,5% мужчин. Женщины везде проходили с большим успехом, чем мужчины – но без разделения на факультеты данные выглядят противоположным образом.

Мы анализируем, обсчитываем и интерпретируем окружающий мир каждую секунду. Даже если что-то кажется совершенно очевидным, нельзя забывать, что при всех своих достоинствах наш мозг далеко не совершенен.

Факт № 6. Наш ближайший родственник – одноклеточный микроб

Наконец, отдельная группа «жареных фактов» может строиться на жонглировании привычными, хотя и совершенно искусственными, категориями – продуктами нашей же культуры.

Биологи спорят о значении понятия «вид» не первую сотню лет. С высшими организмами проблема несколько проще: при половом размножении легко проверить, могут ли виды скрещиваться между собой и производить плодовитое потомство. Но как быть с бактериями и другими одноклеточными, которые размножаются простым делением собственных клеток?

Ответа на этот вопрос не будет никогда, потому что природе нет никакого дела до нашего определения вида. Определения придумываем мы сами, а потом спорим о них, когда реальность не желает укладываться в их рамки.

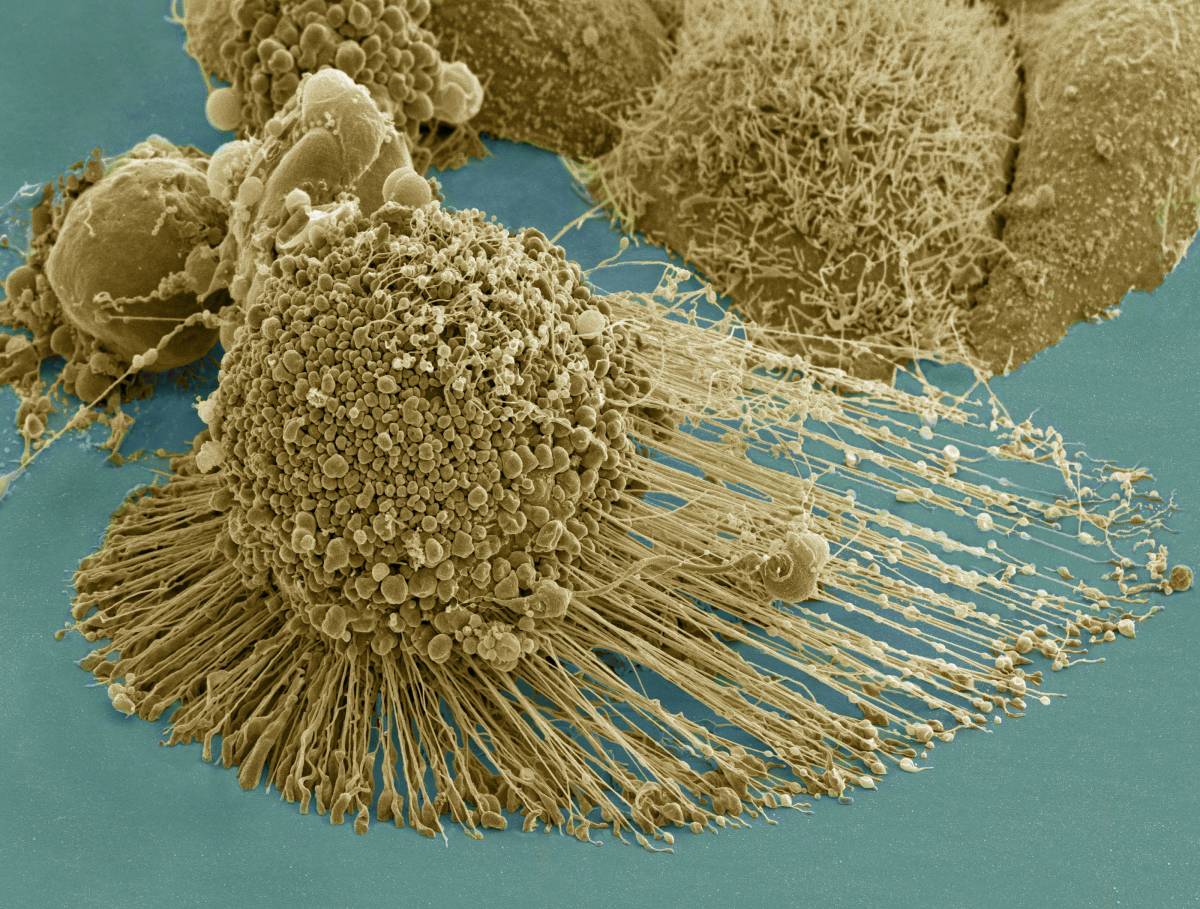

В 1951 году у афроамериканки Генриетты Лакс (Henrietta Lacks) была взята проба клеток опухоли матки. Пациентка умерла от рака через несколько месяцев, но ее клетки продолжили жить в пробирке – это был первый случай, когда ученым удался подобный эксперимент (подробнее об этой удивительной истории мы писали в номере за январь 2014 года, в статье «Вечная жизнь Генриетты Лакс»).

С тех пор появилось огромное количество других бессмертных клеточных линий, но клетки HeLa продолжают жить в культуре и использоваться в научных исследованиях тысячами лабораторий. За 60 лет их количество стало исчисляться уже тоннами, они накопили ворох мутаций и хромосомных нарушений (у HeLa обычно от 76 до 80 хромосом, по сравнению с 46 у человека), и в целом довольно далеко ушли от обычной человеческой клетки.

Многие биологи считают, что клетки HeLa и им подобные представляют не вид Homo sapiens, а другие, одноклеточные виды, которые очень близки к нам генетически, но существуют отдельно и вне зависимости от человека. Другие с ними не соглашаются: такой вид (для клеток HeLa его окрестили Helacyton gartleri) не вписывается в стройное эволюционное древо, в котором одноклеточные микробы отделились от животных миллиарды лет назад и с тех пор шли с ними разными путями. Если признавать HeLa отдельным видом, то тогда появление любой раковой опухоли придется считать эволюционным событием!

Впрочем, а почему нет? Раковые клетки возникают в результате мутаций, которые дают им возможность быстро делиться. В большинстве случаев это пресекается иммунной системой. Но некоторым клеткам удается «прорваться» и продолжить размножение без оглядки на остальной организм. Чем это не естественный отбор особо успешных восставших клеток, внезапно решивших отказаться от многоклеточности?

Научная реальность может быть непонятной, странной, противоречивой. В этом вина нашего собственного мозга: его ограничений, условностей, привычек и биологических «настроек». С другой стороны, разве от этого наука становится менее увлекательной? Осознание собственной ограниченности – всегда первый шаг на пути к чему-нибудь чертовски интересному.

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

С середины XX века мирный атом ассоциируют прежде всего с АЭС. Но при всей важности последних иногда за ними не видят многие другие сферы применения атомных технологий — от транспорта до лечения заболеваний и применения в сельском хозяйстве, новых технологий получения сложных материалов и производства аккумуляторов. Всего на неэнергетические цели на планете работают 223 реактора. Попробуем разобраться, чем они занимаются и какие еще направления находятся в фокусе атомной отрасли.

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии