Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

«Ночная география», или Как спутниковые снимки помогают исследовать сезонные миграции

Миграции всегда были важной частью жизни человечества, а сейчас они актуальны как никогда. Кажется, современный мир оставил оседлость в прошлом: многие стали «цифровыми кочевниками» и живут на чемоданах, некоторые, подобно перелетным птицам, совершают сезонные миграции в теплые страны или обзавелись «вторым домом» — дачей или даже более или менее основательным жильем. Naked Science вместе с учеными из Института географии РАН выясняет, как новые типы мобильности населения формируют облик Московской агломерации и как географы узнают об этом, изучая сделанные в темное время суток спутниковые снимки.

Человек — существо непоседливое по своей природе. Когда-то давно наши предки, неутомимо кочевавшие по Ойкумене, заселили ее от Огненной Земли до Австралии и Севера Европы. Много веков спустя далекие морские путешествия и освоение неведомых земель предпринимали арабы и викинги, хотя по-настоящему массовыми они стали после Великих географических открытий. Однако с тех пор все сильно изменилось.

Миграции в третьем тысячелетии

Современный человек вовсю продолжает мигрировать, причем делает это быстрее и активнее, а главное — принципиально по-другому, чем кочевники в шкурах или отважные покорители Гренландии. Мы можем выделить целую палитру миграций: массовые и индивидуальные, вызванные финансовыми выгодами или стремлением к новизне, добровольные и вынужденные (например, в зонах стихийных бедствий или конфликтов), затрагивающие соседние населенные пункты и далекие страны. И все же главный водораздел проходит между миграциями постоянными, связанными с переездом на новое место жительства, и временными, или, по-другому, возвратными, периодическими.

До недавнего времени именно постоянные миграции определяли географию расселения человека, и важнейшим процессом при этом была концентрация людей в городах — урбанизация. В начале XX века Россия еще была сельской страной (по переписи 1897 года в европейской части России лишь 12 миллионов человек из 93 жили в городах, в том числе 2,2 миллиона в Москве и Санкт-Петербурге), но уже к концу 1950-х годов половина жителей перебралась в города.

Сегодня в России насчитывается 170 городов с населением свыше 100 тысяч человек, из них 15 — миллионники, а общий уровень урбанизации (то есть доля горожан в населении) приблизился к 75%. В глобальном масштабе эта цифра составляет 55%, а урбанизация по сей день остается главной движущей силой внутренних миграций в развивающихся странах. Кроме того, крупнейшие мегаполисы планеты считаются главными магнитами для международных мигрантов. Всего 20 городов-лидеров, среди которых Пекин, Нью-Йорк, Берлин, Сингапур и Москва, принимают 20% международных мигрантов. По подсчетам ООН, общее число мигрантов в мире превышает 1 миллиард человек, из которых четверть — международные.

И все же большинство перемещений современного человека связано не с переездом на новое место жительство. Каждое утро многие жители пригородов отправляются в небольшое путешествие — в город на работу, а вечером возвращаются домой: географы называют их коммьютерами (от англ. commuters). В сельской местности и северных регионах, обеспечивающих нас нефтью и другими ресурсами, мы встретим множество сезонных рабочих и вахтовиков. Спортивные игры, музыкальные фестивали и религиозные праздники собирают десятки тысяч людей. Студенты обживают университетские центры, а туристы — новые культурные и природные локации. Американский географ Вильбур Зелински (Wilbur Zelinsky) ввел понятие «миграционный переход», чтобы обозначить этот взрыв географической мобильности второй половины XX века, ставший возможным благодаря появлению автомобиля и развитию общественного транспорта.

Во всем этом хитросплетении, описывающем перемещения человека и их влияние на развитие городов и регионов, приходится разбираться географам, а точнее — специалистам в области социально-экономической или, как еще говорят, общественной географии.

Дачники переходят в наступление

В центре сюжета популярного американского телевизионного сериала «Йеллоустоун» — борьба за землю между местными ранчерами, индейской общиной и «понаехавшими» городскими девелоперами. Мы видим штат Монтана у границ одноименного национального парка. В долину, где ковбои больше ста лет пасут коров, а до того тысячи лет жили племена индейцев, приходят сначала девелопер из Нью-Йорка, мечтающий построить коттеджный поселок для богатых горожан, а затем еще и крупная компания с ее планами организовать горнолыжный курорт, аэропорт и целый новый город. Для ранчеров с их коровами и огромными пастбищами такое соседство означает разорение из-за роста цен на землю и неприемлемого земельного налога. Лихой вестерн с ковбоями и перестрелками на деле раскрывает историю о новом фронтире городской экономики и глобализации, которые идут в наступление на традиционный сельский уклад. И хотя ранчеры не сдают позиции, новый мир все глубже проникает в их жизнь — в лице туристов, кофеен хипстеров в местном городке и вторых домов горожан.

Вторые дома (second homes) представлены в сериале как один из главных путей экспансии города и всего городского. Этот вид временной мобильности населения широко распространен в северных странах с сезонным климатом — в Северной Америке, Великобритании, странах Скандинавии, Финляндии и России, причем наша страна в этом отношении — один из лидеров. Изнуренные летней жарой (вспомним тот же феномен городского острова тепла), шумом и другими негативными аспектами жизни в мегаполисе, горожане на выходные, праздники или даже на все лето перебираются в домики за город — это и есть сезонная дезурбанизация. На Западе, и это как раз показано в «Йеллоустоуне», вторые дома считаются скорее негативным фактором, который становится угрозой местной экономике и вытесняет коренное население с обжитых мест.

В России наблюдается противоположная картина. Для сельской местности, которая в течение XX века пережила колоссальный отток населения, а в постсоветский период — еще и упадок сельского хозяйства и числа занятых в нем, приток сезонного населения на «дачи» — новый импульс к развитию. Перепись населения в 2010 года показала, что в одних только Тверской, Ярославской и Костромской областях 5 тысяч сельских населенных пунктов окончательно потеряли постоянное население. В то же время исследования географов «в поле» говорят о том, что часть из них на самом деле в определенное время года вполне обитаема, а в жилых деревнях число приезжающих на лето горожан может существенно превышать число местных жителей.

Однако изучая такой феномен, как сезонные миграции, ученые сталкиваются с немалыми трудностями — дачников довольно сложно отследить и посчитать. Действительно, дачники и другие владельцы «вторых домов» никому не отчитываются о своих миграциях. Хорошо еще, если дача внесена в качестве таковой в официальные реестры, но как быть с обычными домами в обыкновенных деревнях? Можно, конечно, использовать социологические опросы и другие способы обратиться к «сферическому дачнику в вакууме» напрямую.

Однако сейчас географы, не списывая со счетов социологические методы, всё же ищут и более высокотехнологичные и объективные способы сбора информации. Например, ученые оценивают нагрузку на отдельные участки сети мобильной связи или даже «рассматривают» агломерацию из космоса — с помощью спутников. Днем со спутника, конечно, не различить скоплений ни дачников, ни простых смертных (и не отличить их друг от друга), зато в темное время суток они активно «отсвечивают» за счет различного искусственного освещения.

Ночная спутниковая съемка первоначально использовалась метеорологами для построения прогнозов погоды. Но если метеорологи охотились за облаками, экономгеографов привлекли ночные снимки, сделанные в ясную погоду, на которых отчетливо видна россыпь огней городов и сельских населенных пунктов.

В 2011 году NASA совместно с NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) запустили новый спутник Suomi NPP, снабженный сенсором, «видящим» ночную поверхность Земли не только в видимом, но и в ближнем инфракрасном свете. «Мы предположили, что приток летнего населения будет влиять на интенсивность ночной освещенности в сельских районах. Отслеживая сезонные изменения освещенности, можно таким образом выделить главные районы сезонной миграции», — рассказал Naked Science Александр Шелудков, кандидат географических наук, сотрудник Института географии РАН и факультета географии и геоинформационных технологий ВШЭ.

Когда Александр и его коллега, кандидат географических наук Александра Старикова представляли эту идею на конференции в Ярославле, известный российский географ Владимир Каганский метко назвал такой подход «ночной географией». «Кстати, именно Ярославская область была нами выбрана, чтобы протестировать метод, — уточняет Александра Старикова. — Дело в том, что местные населенные пункты уже не раз изучены нашими коллегами-географами и нами, но привычными „полевыми” подходами — опросами местных жителей и сотрудников сельских администраций, вычислением дачных районов по наличию в округе специализированных магазинов типа „Ваша дача — наша удача”, а самих дач в поселениях — по госномерам автомобилей, заборам из профнастила, газонам и прочим „недеревенским” вещам». Так географы оценили примерную актуальную численность постоянного населения в отдельных деревнях и долю дачников. Убедившись в принципиальной правильности методики, ученые подступили к огромной и чрезвычайно сложной Московской агломерации.

Московская агломерация: где засветились дачники?

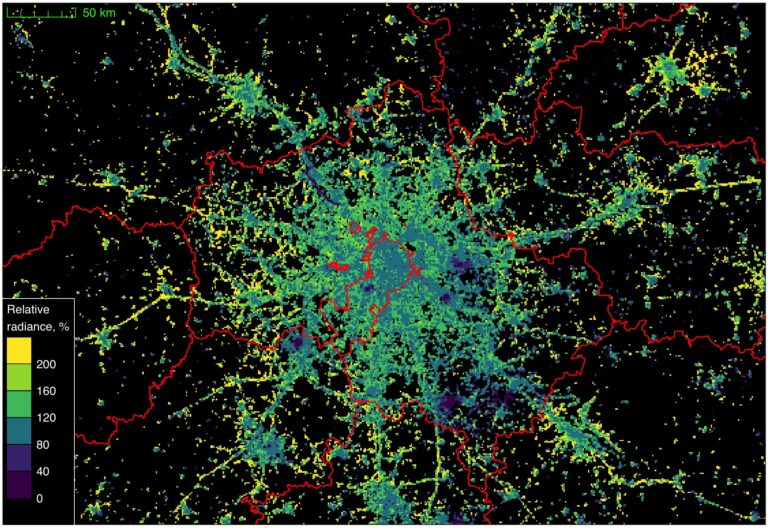

Современная Москва — один из самых крупных и динамичных мегаполисов Европы. Город поглощает огромные человеческие и денежные ресурсы, активно развивает свою инфраструктуру, а главное, все не перестает расти. С 2000 года население столицы увеличилось более чем на четверть, с 9,9 миллиона до 12,7 миллиона человек. Визуализированная в виде ночной интенсивности видимого и ближнего инфракрасного излучения, Москва вместе со связанными с ней населенными пунктами напоминает не то спрута, не то звезду с 10–11 лучами. Каждый из них — крупная магистраль, к которой «приросли» города, а на боковых веточках расположились населенные пункты поменьше.

В некоторых живут столичные труженики-коммьютеры, а другие городки, коттеджные поселки и деревни облюбовали дачники и прочие владельцы второго жилья. Кое-где они задают тон, где-то причудливо смешиваются с местными, которые нередко сильно отличаются от них стилем жизни. Описывая постоянные колебания плотности населения в столице и ее пригородах, географы говорят о том, что Москва «пульсирует» в дневном, недельном и сезонном ритмах. На крайних точках этих пульсаций разница в численности населения города достигает 5 миллионов человек. Дачные пульсации — самые дальние: вторые дома москвичей распространены на расстоянии до 700 километров от столицы.

Чтобы оценить распределение дачников и других владельцев «второго дома», авторы сопоставили среднюю интенсивность ночного излучения в 2018 году в августе, на пике дачного сезона, и в октябре, когда пик спадает, но еще не выпал снег, меняющий параметры излучения. Это позволило увидеть, где дачники, очевидно предпочитающие август октябрю, засветились во всех смыслах этого слова.

Если присмотреться к полученному изображению, на котором относительное изменение интенсивности излучения показано разными цветами, можно заметить ряд интересных закономерностей. В то время как Москва и плотно застроенные вдоль крупнейших магистралей районы (найдете Балашиху и Коротищи?) выдают не меняющееся от месяца к месяцу излучение, сельские районы светят в августе гораздо ярче. Мощность излучения растет от полутора раз между лучами агломерации в пределах 50–70 км от Москвы (показаны зеленым цветом) до двух и более раз в удаленных сельских районах (показаны желтым), особенно на западе и севере Московской области. Именно эту, менее населенную и возвышенную (в плане рельефа) часть Подмосковья облюбовали дачники, сгрудившись в кооперативах, в то время как на юге и востоке — традиционное место для сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Большие фиолетовые пятна — крупные тепличные хозяйства, которые в октябре гораздо ярче, чем в августе; а длинная фиолетовая линия к северо-западу от столицы — участок скоростной трассы M-11, как раз открытый осенью 2018 года.

Более того, видно, что влияние Москвы не кончается на административной границе области — дачники освоили и ряд поселков и деревень в сопредельных регионах — в сторону Ярославля, Владимира, Смоленска, Тулы и так далее, при том что каждый из этих городов создает собственные дачные ареалы.

«Пока доступные нам данные показывают только самую общую картину. Чтобы увидеть небольшие деревни, точности ночных снимков еще не хватает, — комментирует Александр Шелудков. — И все же мы получаем хорошую иллюстрацию того, как современная мобильность населения размывает границы городов и как вопреки вековому тренду урбанизации горожане осваивают сельскую местность».

Подробнее с новыми результатами ученых можно ознакомиться в их статье, вышедшей в журнале Environment and Planning A.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии