Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Airbus пообещала авиалайнеры на водороде к 2035 году — но вряд ли выполнит намеченное. Какие самолеты на самом деле будут бороздить небеса будущего?

Европейский производитель авиалайнеров объявил, что через 15 лет сможет начать выпускать самолеты с «нулевыми выбросами СО2». Для этого он планирует заправлять их водородом, который к тому времени обещают производить из воды, а не из ископаемого метана, как это делают сегодня. Однако технически план Airbus – прекраснодушная утопия. Реальные самолеты 2030-х годов смогут совершить переход только на метан – по простым и технически неустранимым причинам. Попробуем разобраться, почему европейская компания делает вид, что это не так, а заодно и выяснить, как на самом деле будет выглядеть авиалайнер будущего.

Современные авиалайнеры всерьез эволюционируют только по линии мелких улучшений – замены алюминия на алюминий-литиевые сплавы или даже углепластик (в крыльях). Общая их форма остается неизменной с 1950-х годов – с первого реактивного авиалайнера, британского Сomet, производившегося той же фирмой, что делала деревянные бомбардировщики «Москито» во время Второй мировой.

Между тем, именно форма определяет основные аэродинамические особенности самолета. Круглая в сечении «труба» фюзеляжа, лишь слегка скошенные назад крылья, под которыми подвешены топливные баки и моторы, – все это остается в индустрии вот уже 70 лет подряд. И оставалось бы еще дольше – если бы не зеленое давление.

Однако дело Греты Тунберг – в отличие от слегка проседающей популярности ее лично – живет и побеждает. Западное общество все чаще и чаще слышит об «углеродном следе» и ничего не слышит о том, что именно этому углеродному следу человечества обязана своим существованием одна шестая наземной биомассы. Это означает, что с углеродным следом (и, косвенно, порожденной им биомассой) будут беспощадно бороться. А авиаиндустрия – один из главных его источников.

Всем уже ясно, что электромобили с 2030-х будут основным типом выпускаемых машин, а железнодорожный транспорт и так во многом электрифицирован (почему Тунберг демонстративно и пользовалась им в поездках по Европе).

Но авиалайнеры невозможно электрифицировать: литиевый аккумулятор на сто киловатт-часов весит полтонны (200 ватт-часов на килограмм). То есть накопитель, эквивалентный сотне тонн керосина (столько топлива, например, у A330) весил бы 2000 тонн, что сразу делает проект нереалистичным. Ведь A330 сам весит примерно четверть тысячи тонн – на него невозможно навьючить пару тысяч.

То есть «углеродно нейтральный» самолет по-прежнему требует топлива, а не батарей – только вот какого? У метана в Европе плохая репутация – он скорее ассоциируется с экологическими проблемами сланцевых районов США и политическими трениями с Россией, крупнейшим его поставщиком в ЕС. К тому же сегодня это топливо ископаемое – то есть его сжигание все равно ведет к выбросам углекислого газа в атмосферу.

Именно поэтому западные концерны постоянно обещают переход на водородные самолеты «на горизонте в 15-20 лет». И тем не менее, пока это лишь обещания. Скорее всего, такие машины не станут лидировать в небе ни через какой отрезок времени.

Советский опыт: водород не взлетит?

Дело в том, что европейские авиастроители мягко говоря не первые, кто задумался о переходе с керосина на газовое топливо. Впервые это сделала Академия наук СССР в 1970-е, инициировав программу внедрения сжиженного топлива – включая водород – в самые разные отрасли экономики. Мысль за этим была очевидна: топливный кризис 70-х резко поднял цену нефтепродуктов, а газовое топливо и тогда, и сегодня было много дешевле керосина или бензина. На Западе в те годы государственные и научные учреждения не имели прямых рычагов влияния на промышленность, поэтому там программ НИОКР такого размаха не запустили.

В авиапромышленности в рамках программы «Холод» был создан авиалайнер Ту-155 (на базе Ту-154). Самолет этот взлетел в 1988 году – за 47 лет до обещаемого Airbus дебюта его водородных авиалайнеров. Однако на жидком водороде он провел всего пять полетов – и было отчего.

Нет, технически все системы лайнера работали нормально, несмотря на то, что это был первый опыт такого рода в мире. Но вот детали…

Когда мы говорим о топливе летательного аппарата, то важнейший показатель – теплота сгорания в мегаджоулях на литр объема. Для жидкого водорода она меньше 9 мегаджоулей на литр, а для авиационного керосина – 35 мегаджоулей на литр. Разница, как мы видим, четырехкратная.

Поэтому бак с жидким водородом на Ту-155 занимал 20 м³ и требовал вакуумной теплоизоляции. При этом кубометр жидкого водорода весил 71 килограмм – то есть довольно большой, по меркам авиации, топливный бак вмещал всего 1400 килограмм топлива! Напомним: базовый Ту-154 брал на борт почти сорок тонн керосина.

Конечно, водород при сгорании давал 121 мегаджоуль на килограмм, а керосин – 43-46 (его состав часто разнится) мегаджоулей на килограмм. Но за счет в дюжину раз меньшей плотности топлива и нужды в толстых стенках, бак для жидкого водорода все равно выходил слишком большим, вчетверо больше керосиновых. Чтобы он вышел равным по возможностям с керосиновыми баками Ту-154, бак пришлось бы делать на 200 с лишним кубических метров.

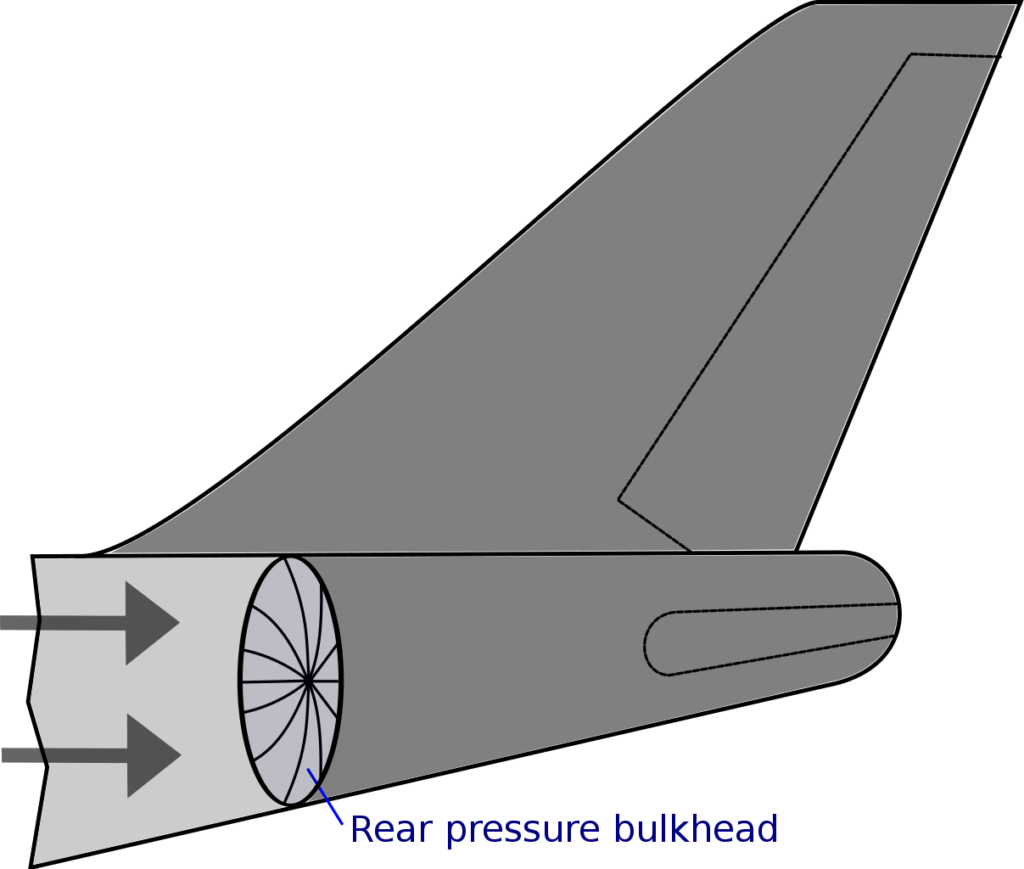

Причем если керосиновые баки можно было вынести в крылья, то с водородным так не получалось: при размерах его теплоизоляции он выходил толще максимально целесообразной толщины крыла. Сотни кубов требовалось отнять от емкости фюзеляжа – то есть и пассажирского салона, и грузового отсека самолета. Такой авиалайнер при классической компоновке мог бы нести в основном топливо и экипаж. Для пассажиров и грузов в нем банально не хватало места.

Все это поставило крест на проектах туполевцев по созданию стратегических бомбардировщиков Ту-160В (В – водород) и сверхзвукового авиалайнера Ту-144В, а равно и гиперзвукового ударного самолета проекта «360» и воздушно-космического самолета Ту-2000, способного выходить в космос, но при этом стартующего и взлетающего по-самолетному.

Метановый разворот

На проблему отреагировали быстро. Уже к 1989 году водородный бак Ту-155 заменили на метановый и продолжили испытания, выполнив еще 95 полетов. Плотность метана в баках была не ниже 0,41 килограмма на кубометр – в шесть разв выше, чем у водорода. Теплота сгорания килограмма СН4 лишь 55,7 мегаджоуля на килограмм – вдвое ниже, чем у Н2. Но в шесть раз большая плотность жидкой фазы газа легко перебила этот фактор: бак для жидкого метана может быть в 2,5 раза меньше, чем для водорода.

К тому же метан становится жидким при −161,5°C, а водород – при −252,9 °C. Этот огромный разрыв ведет к большой разнице в экономике: комплект для водородной авиазаправочной станции даже самых малых размеров стоит миллионы долларов, а для жидкого метана – на порядок меньше. Да и стенки топливного бака с жидким СН4 на Ту-155 потребовали всего 5 сантиметров теплоизоляции – и никаких сложностей с вакуумно-экранной теплоизоляцией. Метановый бак (а точнее, два, для сохранения центровки) на экспериментальном самолете имел емкость 20 кубометров и позволял лететь два часа подряд.

Ясно, что для серийного самолета этого мало; но не менее ясно и то, что проблему все же можно решить. Для этого туполевцы создали проект Ту-156, с 16 тоннами метана на борту (эквивалент почти 20 тонн керосина), а позднее — и Ту-206, с 22,5 тоннами метана на борту (почти 54 кубометра).

Чтобы втиснуть топливо в фюзеляж, не жертвуя местом для пассажиров и грузов, баки поместили в «горб» над пассажирским салоном. Расход топлива при этом по расчетам рос на 15%. Но за счет того, что килограмм сжиженного метана дает минимум на 15% больше энергии, чем килограмм керосина, массовый расход топлива на километр полета не ухудшался. А экономически (благо сжиженный метан много дешевле керосина) лайнер становился выгоднее обычного.

Понятно, что ничего этого не могло быть реализовано, поскольку за полетами метановых самолетов в СССР последовал 1991 год. Вслед за этой датой в руководстве страны было принято решение о массовом импорте авиалайнеров, а за рубежом «метановых» проектов той же степени проработанности не было. Даже если бы решение на запуск Ту-206 в серию и приняли, не факт, что что-то получилось бы. В 1990-х смертность в стране взлетела на 30% и не опускалась до нулевых. В такой ситуации не до денег на НИОКР для самолетов.

Как следует оценивать европейские водородные проекты?

Из истории развития техники на Западе известно, что советские опыт там учитывают считанные единицы. Например Маск, изучавший ракетостроение по советскому учебнику, вслед за Королевым использовал переохлажденный кислород, а больше никто в западном мире так не делал (впрочем, создатели российской «Ангары» тоже не стали с этим заморачиваться: изучение собственной истории – вообще наше слабое место).

Поэтому естественно, что о водородных опытах с Ту-155 никто всерьез в Airbus не задумывался, и все описанные выше проблемы с жидким водородом они начнут осознавать на своем опыте уже в 2030-х, ближе к обещанным постройкам прототипов.

Чисто теоретически, водородную проблему можно попробовать решить, создав самолет не по классической схеме авиалайнера, унаследованной от британского Comet 1950-х годов, а по более подходящей для больших газовых баков.

Например, по схеме «несущего фюзеляжа», как у российского проекта М-60 ОКБ имени Мясищева: за счет уширенного фюзеляжа, создающего подъемную силу, вполне реально получить куда больше внутреннего объема именно в фюзеляже, куда можно поместить газовые баки – как мы помним, в крыло их, в отличие от керосиновых, не поместить.

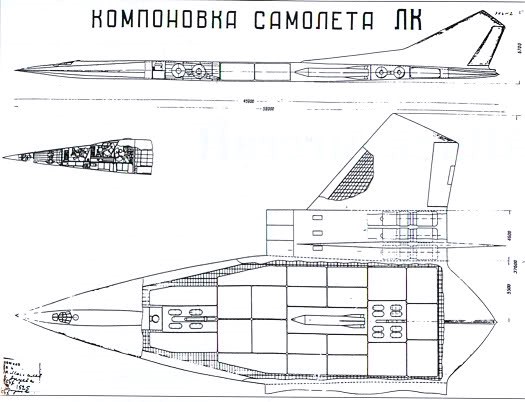

Есть и иной путь: создать самолет с фюзеляжем «летающее крыло», примерно как у ДСБ-ЛК разработки конструктора Москалева из 1950-х (проект – почти современник Comet). В такой схеме фюзеляж почти «плоский», а собственно крылья невелики, поскольку очень большую часть подъемной силы создает именно фюзеляж.

Правда, сам проект Москалева напрямую не подойдет: он создавался для сверхзвукового полета на высотах до 35 километров, то есть его возможности для современных пассажирских авиалайнеров глубоко избыточны. На дозвуке «летающее крыло» можно сделать заметно более толстым, что позволит не только разместить в фюзеляже сотню-другую кубометров сжиженного метана, но и обеспечить больший комфорт пассажирам.

Кстати, один из концептов Airbus на иллюстрации отдаленно напоминает гибрид между таким летающим крылом и несущим фюзеляжем, как у М-60. Называется такая схема «смешанное крыло». Правда, вероятность его реализации в таком виде сомнительна: компания заявляет, что концепт рассчитан на 200 пассажиров, а как показывают расчеты, для столь небольших самолетов заметных преимуществ над обычной схемой у летающего крыла и несущего фюзеляжа просто нет. Кроме того, на эскизах не заметно, что внутри концепта остается заметное место для водородных баков (в случае такого самолета они должны занимать примерно 200 кубометров).

Но на практике мы бы не стали ожидать воплощения схем «смешанного крыла» в жизнь – ни в России, ни на Западе. Взглянем правде в глаза: Россия на современном этапе в техническом отношении вне военных отраслей действует как интеллектуальная колония Запада. В авиации развиваются именно те проекты, что по компоновке копируют стандартные западные решения – «Сухой Суперджет» и МС-21. Это значит, что никакие М-60 и тем более «летающие крылья» у нас не взлетят, потому что на их постройку просто не дадут денег.

Типичный бизнесмен или крупный чиновник – не фанатик, типа Маска, начавшего ракетный бизнес с чтения учебника по ракетостроению. Никаких учебников и работ по «несущему фюзеляжу» и «летающему крылу» он не читал, и поэтому будет относиться к такому решению как к непроверенному. Тем более, что, перефразируя товарища Сталина, на Западе не дураки сидят, и если бы это было возможно – «уже давно бы такое построили». Именно такие настроения среди элит мы и имеем в виду под словосочетанием «интеллектуальная колония».

Но сомнительно и то, что по такому пути пойдет Airbus. Относительно концепта ZEROe выше мы уже пояснили, почему он не выглядит как по-настоящему «водородный». Сомнительно и то, что нечто подобное реализуют в будущем. Да, недавно в компании предложили V-образный проект самолета, где, в теории, тоже можно разместить баки побольше.

Но при более близком ознакомлении с новостью становится очевидно, что предложил V-образный концепт не Airbus (он его только поддержал, а исполнителями были люди из голландского университета). Кроме того, у проекта есть большой недостаток: V-образная форма создает «голландский шаг» – колебания фюзеляжа во время полета, которые будет непросто компенсировать. Наконец, в этом проекте просто не отведено место, нужное для водородных баков.

Напомним: метановый бак, равный по возможностям керосиновым на А330 (139 кубометров), будет иметь размер всего в 216 кубических метров. А вот водородный – примерно 560 кубических метров. Вторую цифру просто не впихнуть в летающую машину что традиционной, что V-образной компоновки. Там и так тесно, никаких полутысячи дополнительных кубов в этом месте не наблюдается. По крайней мере, не впихнуть без резкой потери пространства для пассажиров, что сделает такой самолет убыточным.

Поэтому можно с заметной долей уверенности сказать, что водородная энергетика не взлетит и в Европе – там на сегодня просто не представлено ни одного проекта водородного авиалайнера, который бы учитывал проблему нехватки места в самолетах традиционной компоновки.

Может быть, такой проект там появится? Не факт: западные строители авиалайнеров сегодня столь же консервативны, как западные же ракетостроители »домасковской» эры. Они не смогли отказаться от близкой к традиционной компоновке даже когда делали «Конкорд» – в результате чего самолет имел неприемлемо высокий расход топлива, сделавший его узконишевым продуктом. Нет никаких причин для изменения этого статуса-кво.

У западных производителей крупных лайнеров сегодня просто нет конкурентов, а вне конкуренции крупные корпорации склонны штамповать похожие технологические решения неограниченно долго. Так элементарно менее рискованно, а риск – это то, чего крупные корпорации боятся более всего.

Как же на самом деле будет развиваться авиаиндустрия?

Разумеется, та «безрисковая» стратегия, что устраивает крупные корпорации, — не очень устраивает остальных. На сегодня авиалайнеры (тот же A330) стоят примерно миллион долларов на тонну массы, а частично многоразовые космические ракеты – миллион долларов на десять тонн массы. И даже по удельной цене «сухой массы» (без топлива) пассажирские самолеты сравнимы со стоимостью ракеты Falcon 9.

В ближайшие годы с появлением Starship многоразовые космические корабли и ракеты на единицу сухой массы станут даже дешевле «эйрбасов» и «боингов». Вдобавок последние еще и используют дорогой керосин, а Starship – куда более дешевый сжиженный метан. Неудивительно, что SpaceX строит планы, как потеснить лайнеры на рынке дальних перелетов: экономически это вполне реально, даже несмотря на, вероятно, меньший ресурс Starship в сравнении с самолетами.

Но вот беда: для перелетов на дальностях менее 4-5 тысяч километров ракеты все равно не смогут заменить лайнеры. И производителям последних хорошо бы что-то сделать для снижения затрат на перелеты и, одновременно, для выполнения «зеленого мандата». В принципе, метан подходит для этого не хуже водорода. При некоторых химических реакциях углекислый газ и водород в итоге вполне дают метан. То есть получив водород с помощью «зеленого» электричества, его можно будет использовать для получения столь же «зеленого» (а не ископаемого) метана.

При этом углекислого газа при сжигании «зеленометана» будет выделяться примерно столько же, сколько при его синтезе по реакции Сабатье. То есть формально »первородный грех» топлива – выбросы СО2 – тут будет полностью »искуплен». Да, стоимость подобного синтетического горючего должна быть намного выше, чем у метана природного, – вероятно, даже дороже, чем у керосина.

Однако это не беда. Жители западного мира не слишком бедны и вполне перенесут связанное с переходом на «зеленый метан» повышение цен на авиабилеты. Реальным плюсом при этом станет то, что метан заметно меньше керосина загрязняет атмосферу микрочастицами, которые являются одной из основных причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. А она, напомним, – пока основная причина смерти на нашей планете.

Более того: переход на «зеленый метан» будет идеальным и для производителей западных авиалайнеров. Они слишком консервативны для перехода на «несущий фюзеляж» и «летающее крыло» для больших самолетов. Зато, сделав «горб» на лайнере обычных аэродинамических форм – как на проекте Ту-206 десятки лет назад – и Airbus, и Boeing вполне справятся с решением задачи «нулевых выбросов СО2». Тут и новых аэродинамических решений особо не нужно, и экологи будут довольны.

Это практически единственный мыслимый на сегодня хэппи-энд в авиалайнерной индустрии. Кстати, он может иметь косвенные плюсы и для нас: после появления метановых самолетов на Западе на них неизбежно перейдем и мы. Вот только вряд ли газ для них в нашей стране будут получать реакцией Сабатье. Скорее всего, это будет обычный «ископаемый» метан. То есть в перспективе нескольких десятков лет в России вполне могут уменьшиться цены на авиабилеты – по крайней мере, для внутренних линий.

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Благодаря последним находкам на севере Англии ученые больше узнали о повседневной жизни римского гарнизона, охранявшего один из фортов вала Адриана от набегов северных племен. Несмотря на репутацию людей с развитой санитарией, римляне Британии, вероятно, страдали от целого ряда заболеваний пищеварительной системы, вызванных паразитами.

Мировая лаборатория неравенства, содиректором которой работает известнейший современный экономист Тома Пикетти, опубликовала отчет о неравенстве в современном мире. По этим данным выходит, что разрыв в доходах между 50 процентами самых бедных и 10 процентами самых богатых в России за последний десяток лет существенно вырос. Правда, в этой оценке есть неочевидный, на первый взгляд, нюанс.

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии