Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые опровергли предположение о деградации мозга на орбите. Это упростит изучение дальнего космоса

Мозг российских космонавтов не дегенерировал на орбите, вопреки более ранним научным гипотезам на эту тему. Это означает, что полеты к Марсу, Луне и далее не угрожают людям заметными проблемами с головным мозгом из-за воздействия невесомости, как считалось ранее. Однако есть и некоторые не вполне понятные нюансы.

На сегодня ясно, что невесомость — важнейший фактор, влияющий на здоровье человека в космосе. Для полетов до Луны и Марса он даже более значим, чем космическая радиация, дозы которой, по данным «Кьюриосити», довольно умеренные. В 2017 году даже вышло исследование, согласно которому длительное пребывание в невесомости ведет к сжатию мозга человека и сужению его извилин.

СМИ несколько поторопились интерпретировать это так: «Все это может обернуться серьезными проблемами во время предстоящего полета на Марс — от ухудшения зрения до нарушений поведения». Ясно, что при нарушениях поведения межпланетная экспедиция может стать довольно опасной, поскольку выживание ее участников прямо зависит от их умственных способностей. Например, даже первая высадка на Луне сорвалась бы, если бы не выдающаяся находчивость пилота посадочного модуля. Очевидно, что на Марсе сложные ситуации, требующие сообразительности, также возможны.

shesht-info-block number=1]

Новая работа, вышедшая в Science Advances, попробовала прояснить, что же на самом деле происходит с мозгом в невесомости. Для этого международная группа исследователей, среди которых были и отечественные ученые, изучила снимки мозга 11 российских космонавтов мужского пола.

Снимки делали с помощью диффузионной магнитно-резонансной томографии — метода, при котором отслеживаются движения молекул воды в мозгу. Поскольку она там движется не свободно, а наталкивается на стенки клеток и нейронных трактов, ориентируясь на изменения в скорости движения молекул воды, можно очень точно определить, как меняются структуры мозга между первым и вторым снимком.

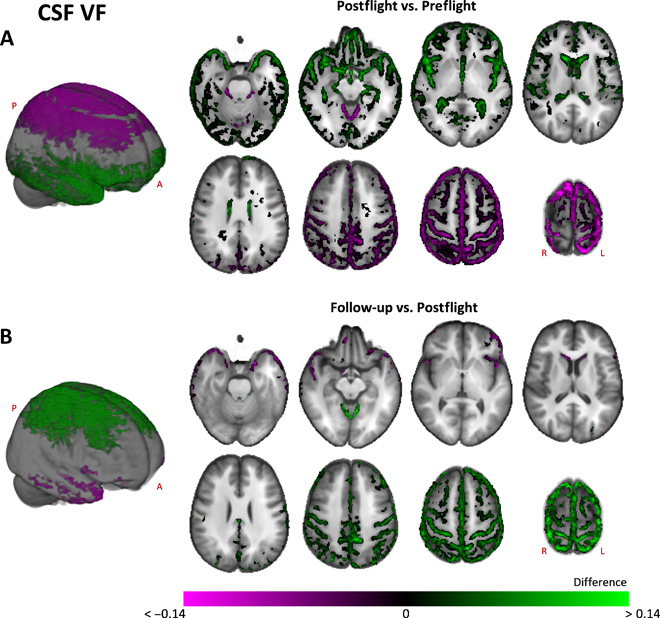

Изучение снимков показало, что объем серого вещества мозга за время пребывания на орбите — в среднем для этих 11 человек оно длилось 171 сутки — уменьшился в ряде областей его коры. Объем белого вещества в районе мозжечка вырос, показав тем самым адаптацию мозга к микрогравитации. В то же время так называемые желудочки мозга расширились.

Эти желудочки являются полостями, заполненными спинномозговой жидкостью, объем которой в головном мозгу за время пребывания в невесомости ощутимо вырос. На Земле такая жидкость «поддерживает» мозг и защищает от тряски и ударов: «плавая» в жидкости он избегает серьезных колебаний от внешних механических воздействий. Кроме того, жидкость обеспечивает часть обменных процессов мозга.

Однако в отношении общего «сжатия» мозга космонавтов выводы предшествующих работ не подтвердились. Общий объем серого вещества в нем не уменьшился (сокращения в одних зонах компенсировались ростом объема в других), а белого скорее вырос.

Вопрос о том, уменьшается ли объем серого и белого вещества головного мозга в невесомости, крайне важен практически. У взрослых людей новые нейроны появляются (вопреки более ранней точке зрения, что это возможно лишь у детей), но весьма медленно. Если бы космонавты в самом деле испытывали в невесомости нейродегенерацию, то восстановить исходный объем мозга они могли бы не успеть и за всю жизнь. Сегодня принято считать, что нейродегенерация часто может приводить к снижению когнитивных способностей.

Новые данные отчетливо показывают, что нейродегенерации от почти полугода в невесомости нет, а есть процессы изменения морфологии мозга — в нем становится больше жидкости, в то время как серое и белое вещество как бы «всплывает» ближе к верху черепа.

Возникает вопрос, остается ли морфология мозга измененной после длительного орбитального полета? Несмотря на то, что выводы исследования умеренно оптимистичны, авторы его отмечают, что лишь основная часть морфологических подвижек полностью исчезает через семь месяцев на Земле. Небольшая часть таких изменений остается — то есть разовый длительный полет в космос оставляет в мозгу космонавта очень длительные изменения.

На сегодня не ясно, какие это может иметь последствия. Попытки ученых понять, как меняются когнитивные способности человека после длительных космических полетов, дали смешанные результаты. Кто-то из исследователей заявил о снижении таких способностей, кто-то — о росте, кто-то — об отсутствии изменений.

Причины разнобоя в результатах тестах здесь достаточно очевидны. Во-первых, когнитивные способности человека в норме лучше при лучшей физической форме. Между тем, программы ее поддержания для космонавтов и астронавтов разных стран различаются как в полете, так и во время пребывания на Земле после полета.

Во-вторых, общая выборка тех, кто долго бывал в космосе, невысока, и сделать на ней статистически значимый результат довольно непросто.

Интересно, что ранее ученые пробовали понять, как на здоровье космонавтов влияет космическая радиация и тоже не пришли к однозначным выводам. Рассуждая умозрительно, повышенный уровень радиации в космосе должен приводить к росту частоты рака, а также инфарктов и инсультов. Однако в реальности частота смертей и американских астронавтов, и российских космонавтов от этих причин не отличается от нормальной для их стран. Если в случае инфарктов и инсультов это можно объяснить лучшей физической формой космонавтов, то для рака это объяснение будет недостаточно сильным.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии