Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

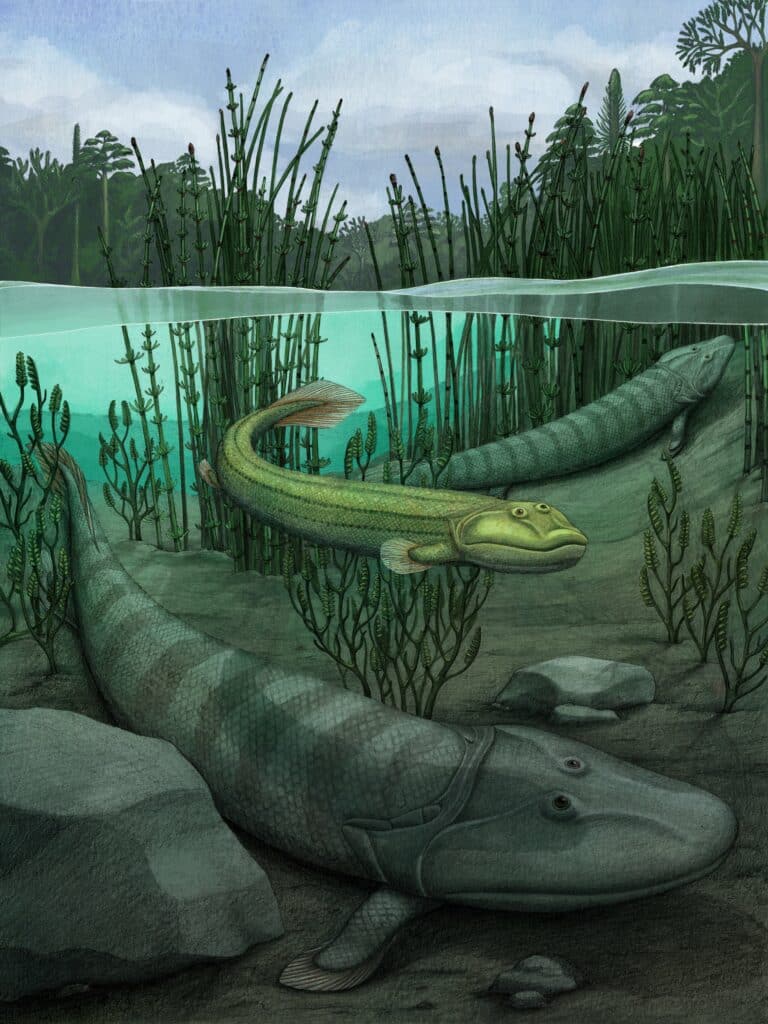

Пока тиктаалик осваивал сушу, его родственник кикиктания предпочел остаться в воде

В конце девонского периода (примерно 370 миллионов лет назад) похожие на рыб позвоночные делали первые неуверенные шаги на берегу — среди них был и знаменитый тиктаалик. Оказалось, некоторые его родственники тем временем предпочли не рисковать и продолжили жить в воде — как только что описанный новый вид, кикиктания Qikiqtania wakei.

Важной вехой эволюции стал выход жизни на сушу после длительного существования исключительно в воде. Освоение берегов стало массовым лишь в начале палеозойской эры, хотя отдельные следы жизни на суше древнее. Среди «первопроходцев» новой среды обитания были микробы, примитивные споровые растения и членистоногие вроде ракоскорпионов — именно они стали основой первых наземных экосистем.

Позвоночные тем временем не слишком спешили высовываться из теплых морей. Первые из них выползали на берег (где их уже поджидала целая компания) лишь в конце девонского периода. Эти животные напоминали рыб с неуклюжими короткими лапами и большую часть времени по-прежнему проводили в воде. Зато на берегу они оказались непобедимыми хищниками и могли себе позволить буквально поедать все, что движется.

Среди них был и тиктаалик (Tiktaalik rosea), который приобрел большую популярность из-за своей выразительной внешности и забавного имени. Его считают переходной формой от лопастеперых рыб к четвероногим позвоночным, позднее завоевавшим всю сушу. Поэтому тиктаалика и ему подобных иногда называют fishapods — буквально «рыбоноги».

И все же появление наземных позвоночных пока плохо изучено, так что палеонтологи продолжают разбираться в родословной их примитивных подобий.

Недавно более тщательное изучение найденного ранее образца (во многом связанное с вынужденным простоем в период пандемии) позволило описать новый вид из этой группы, Qikiqtania wakei. Авторами открытия (а заодно новой статьи в Nature) стал Нил Шубин (Niel Shubin) с коллегами — без малого 20 лет назад именно он описал и самого тиктаалика.

Поначалу находку сочли очередным представителем этого вида, а именно — его незрелой особью. Исследователи были заняты рутинной компьютерной томографией «юного тиктаалика», когда весной 2020 года их лабораторию закрыли на карантин.

Прерванные ученые вернулись к образцу лишь летом, осознав, что им стоит сперва удалить с него часть горной породы. Это позволило получить более качественное изображение и в итоге открыть новый вид.

Кикиктания был втрое меньше тиктаалика — всего 75 сантиметров против 250 сантиметров и более. Но гораздо важнее оказалось отсутствие у него важных приспособлений для перемещения по суше.

«Плечевая кость гладкая и имеет форму бумеранга, а также лишена частей, необходимых для отталкивания от земли (речь о выростах для прикрепления мышц. — Прим. ред.) Это нечто замечательное и необычное, с чем мы еще не сталкивались», — пояснил Шубин.

Помимо этого, кикиктания имел грудные плавники, что вместе с устройством передних конечностей дает понять: перед нами — хороший пловец, но делать на берегу ему нечего.

Неожиданное открытие дополнило картину эволюции первых наземных позвоночных. Выходит, не все отрастившие конечности «рыбоноги» тут же ломанулись осваивать сушу — некоторые предпочли ей привычную и хорошо знакомую водную среду.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.

За десятки километров от побережья Гренландии лежат скалистые острова Китсиссут, которые на первый взгляд кажутся неприступными для людей, не имеющих современных лодок и других технологий. Однако авторы нового исследования выяснили, что тысячи лет назад люди все же смогли достичь этих суровых земель. Мореплаватели каменного века не просто посещали острова — они обосновались там, совершив одно из самых длинных и опасных морских путешествий в истории древней Арктики.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии