Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Биологи нашли «ген тревожности»

Эксперименты на мышах показали, что после стресса в нейронах их головного мозга накапливаются сигнальные молекулы miR483-5p, приводя к развитию тревожного поведения. Будущие лекарства смогут воздействовать на ген, который кодирует эти молекулы, и точечно подавлять симптомы тревожных расстройств.

Одни из самых распространенных психических расстройств — тревожные. По оценкам специалистов, их можно диагностировать у каждого четвертого человека. Тревожные расстройства проявляются в избыточном беспокойстве и раздражительности, утомляемости, трудностях с концентрацией и мотивацией, учащенном сердцебиении, болях в груди и животе и тому подобном. Не все склонны придавать таким симптомам серьезное значение, хотя на самом деле они способны приводить к утрате трудоспособности, трудностям в социализации, падению качества и уровня жизни.

Лечение тревожных расстройств требует сочетания психологической терапии и фармакологической, для чего используют препараты-анксиолитики. Однако эффективность таких лекарств ограничена, и по завершении курса прежние симптомы нередко возвращаются. Это связано с плохим пониманием того, как развиваются тревожные расстройства, какими изменениями в нервной системе и физиологии организма они вызываются. Возможно, созданию анксиолитиков нового поколения поможет открытие, о котором сообщается в новой статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

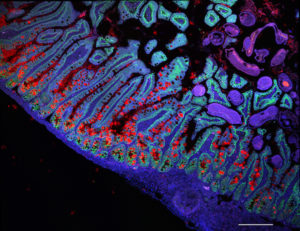

Мориц Муха (Mariusz Mucha) и его коллеги из Эксетерского университета исследовали микроРНК (мкРНК) — короткие цепочки нуклеотидов, которые играют важную роль в регуляции внутриклеточных процессов. Ученые сосредоточились на работе мкРНК в нейронах мозга подопытных мышей, точнее говоря, в клетках их миндалевидного тела, ключевой области в формировании эмоций, а особенно — страха. Подвергая животных стрессовому воздействию, биологи забирали образцы нейронов их миндалевидного тела и анализировали содержание разных мкРНК.

Обнаружилось, что в таких обстоятельствах в клетках резко повышается количество молекул miR483-5p. Последующие исследования позволили выяснить, что miR483-5p подавляет работу гена Pgap2, приводя к изменениям в морфологии нейронов и тревожному поведению. Таким образом, сигнальный путь miR483-5p/Pgap2 может служить основным внутриклеточным драйвером тревожности, а точечное воздействие на молекулы miR483-5p (или на кодирующий их ген) позволит остановить или даже обратить вспять ее разрушительные симптомы.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.

Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии