Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые разработали оптимальный метод получения рецептора, необходимого для сердечно-сосудистой системы

Эффективная наработка белков — важная задача для современной биотехнологии. Она включает в себя модификацию последовательности белка, выбор клеток для экспрессии, культуральной среды, выбор методов выделения и очистки и т. д. Все этапы можно улучшить, как это продемонстрировали ученые Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ с коллегами на примере рецептора ангиотензина II первого типа (AT1). Белок необходим для работы сердечно-сосудистой системы, поэтому его получают в чистом виде для исследований.

Сопряженные с G-белками рецепторы GPCR (G-protein-coupled receptors) — широко представленное у разных организмов семейство мембранных белков. На них действуют множество сигнальных молекул, что позволяет управлять биохимическими и физиологическими процессами. Более того, GPCR являются мишенями большого числа лекарственных препаратов. Все это определяет исключительное значение таких белков для биологии и медицины.

Чтобы использовать GPCR в эксперименте, их необходимо получить в чистом виде. Для этого их экспрессируют в культивируемых клетках, а затем экстрагируют, переводя в растворимую форму и очищая от примесей. Непростая задача, ведь биологические молекулы могут быть нестабильными и разрушаться в неестественных условиях.

Отсюда возникает необходимость оптимизации стандартных протоколов наработки рекомбинантных белков, и GPCR — не исключение. Проблемой занялись исследователи из МФТИ, ОИЯИ (Россия, Дубна) и Чжэцзянского университета (Zhejiang University, Китай). Ученые разработали оптимальную технологию получения рецептора ангиотензина II первого типа АТ1. Он связывает ангиотензин — пептидный гормон, который вызывает сужение сосудов, повышение кровяного давления и высвобождение альдостерона — гормона коры надпочечников. Результаты опубликованы в журнале «Биохимия».

Современные методы исследования требуют выделения больших количеств рецептора AT1 в чистом виде, например чтобы установить структуру белковой молекулы в высоком разрешении с помощью рентгеноструктурного анализа (РСА). Для этого рецептор необходимо экспрессировать в клеточных культурах. Клетки млекопитающих не годятся для этих целей, поскольку они медленно делятся и не позволяют получить достаточное количество белка. Поэтому ученые МФТИ использовали более подходящую клеточную культуру Sf9, исходно полученную из куколок бабочки Spodoptera frugiperda (кукурузная лиственная совка).

Биофизики отметили, что при экспрессии аминокислотную последовательность AT1 в клетках насекомого следует модифицировать: требуется добавить апоцитохром b562RIL, сократить N-концевой домен и внести ряд мутаций. Эти изменения необходимы, чтобы придать AT1 термостабильность. К тому же белок следует солюбилизировать, то есть перевести в растворимую форму. Рецептор AT1 крайне нестабилен в водных растворах, и это немало осложняет задачу.

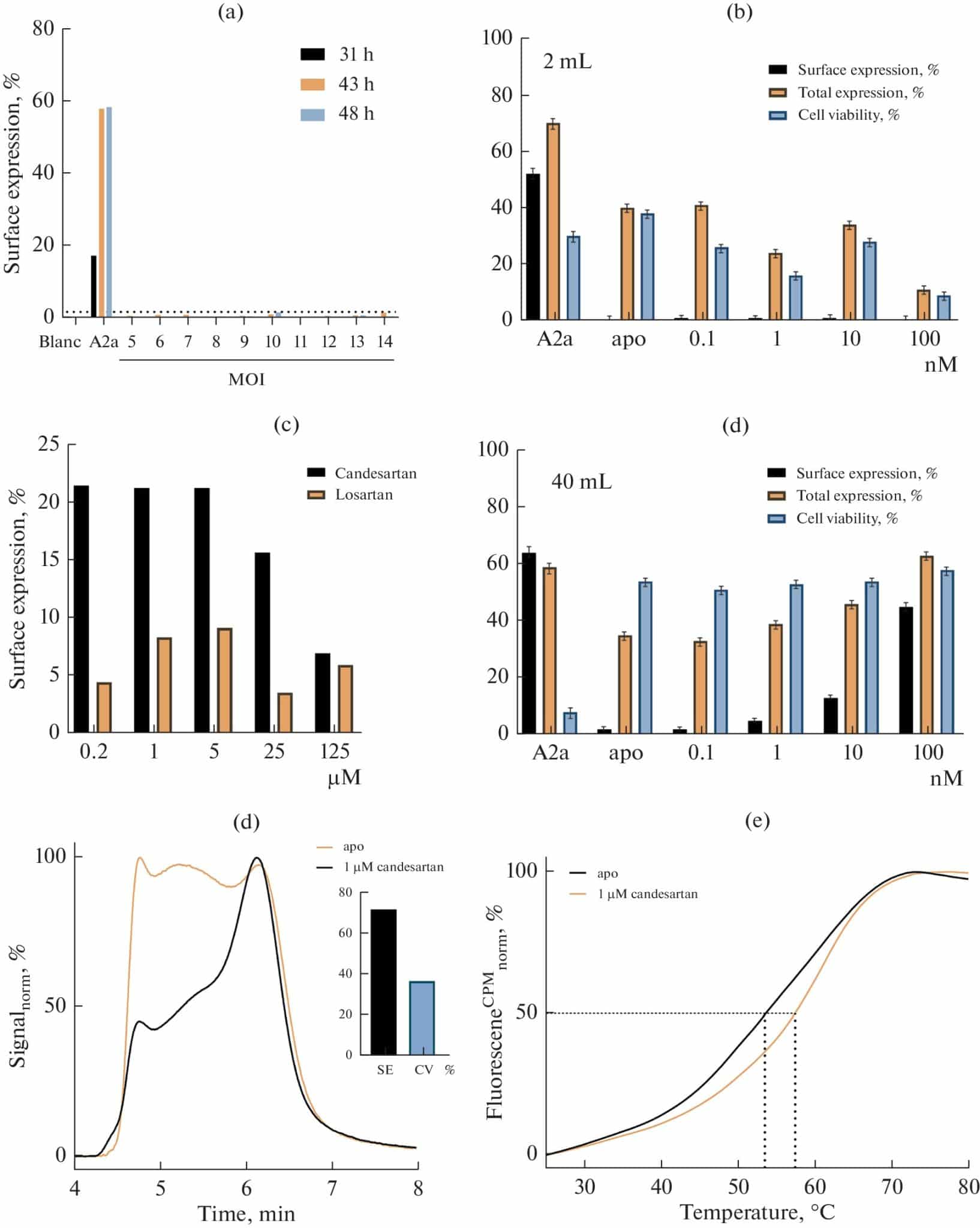

Далее исследователи оптимизировали экспрессию AT1 в клетках линии Sf9. Для оценки ее эффективности использовали долю рецептора на мембране клетки, поскольку его направленный перенос туда напрямую связан с правильным сворачиванием белка и посттрансляционными модификациями.

Затем экспрессия рецептора была усилена за счет добавления в среду культивирования его лиганда (кандезартана). Выяснилось, что наработка AT1 в клетках насекомого без этого соединения невозможна. Это связано с нарушением сворачивания белка и его дальнейшего транспорта в клеточную мембрану.

Для работы с АТ1 в водных растворах особое значение имеет его солюбилизация. В этом случае выход целевого продукта нарастили, подобрав оптимальный детергент (поверхностно-активное вещество), а также определяя его оптимальную концентрацию. Тем не менее ученые подчеркивают, что зависимость эффективности солюбилизации носит сложный характер.

Наконец, работа также подтвердила влияние ионного окружения на выход целевого белка и долей его мономерной формы. А именно увеличение ионной силы повысило концентрацию отдельных рецепторов и сдвинуло отношение мономерных и олигомерных форм AT1 к оптимальной величине.

В результате ученые добились оптимизации процессов экспрессии, экстракции и очистки рецептора AT1. Это позволило увеличить эффективность наработки белка в клетках линии Sf9 и выявить факторы, играющие ключевую роль в стабильности рецептора. Новый подход увеличил содержание AT1 в клетках с нуля до 72%, также повысив общий выход примерно в четыре раза — вплоть до значения 100 микрограмм белка на 100 миллилитров биомассы клеток.

«Наша работа посвящена оптимизации процесса получения мембранного белка АТ1, относящегося к классу рецепторов, сопряженных с G-белком. Этот рецептор играет ключевую роль в регуляции кровяного давления, в контроле выведения из организма воды и ионов в почках. Нарушения, связанные с работой АТ1, приводят к серьезным заболеваниям в первую очередь сердечно-сосудистой системы, поэтому рецептор представляет перспективную мишень для разработки новых лекарств. Мы усовершенствовали протоколы экспрессии белка в клеточной линии Sf9 и его очистки для дальнейших биофизических исследований»,— пояснил Иван Капранов, сотрудник лаборатории структуры и динамики биомолекул Центра исследования молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно