Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

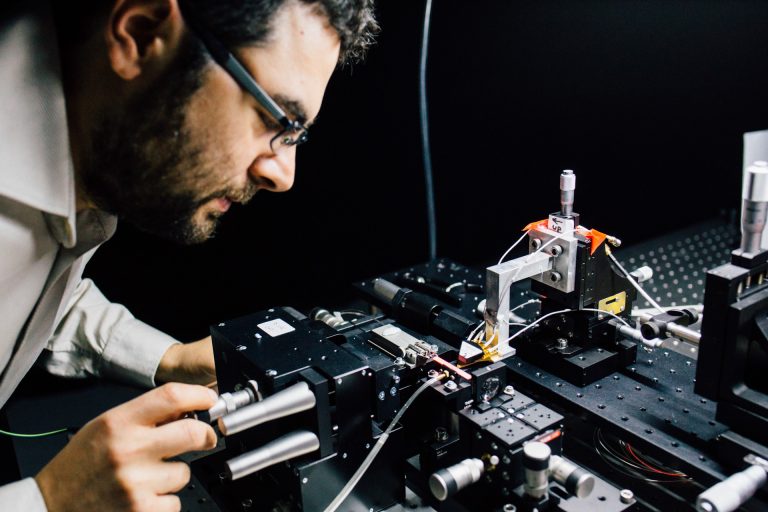

Метод управления деформацией полупроводников приблизит создание электроники следующего поколения

Исследователи Сколтеха и их коллеги из США и Сингапура создали нейронную сеть, с помощью которой можно настраивать свойства полупроводниковых кристаллов и получать компоненты для электроники с непревзойденными характеристиками. Эта работа открывает новое направление в разработке микросхем и солнечных элементов следующего поколения за счет использования контролируемой деформации, с помощью которой можно буквально «на лету» менять свойства материала.

Статья с описанием результатов исследования опубликована в журнале npj Computational Materials. Наноматериалы довольно успешно выдерживают интенсивные деформации. Находясь в деформированном состоянии, они проявляют необычные оптические, тепловые, электронные и другие свойства, связанные с изменениями в межатомных расстояниях. Деформация может также изменять проводимость материала: например, известный полупроводниковыми свойствами кремний в деформированном состоянии превращается в эффективный проводник.

Кроме того, оказалось, что свойства материала можно менять по мере необходимости, варьируя степень деформации. Эта концепция положила начало целому направлению исследований − инжинирингу упругих деформаций (ESE). Новый подход может стать выходом из положения по мере неуклонного приближения предела эффективности микросхем по закону Мура.

Еще одна область, в которой можно использовать данный метод – разработка солнечных элементов. «Это позволяет создавать элементы с настраиваемыми свойствами, которые можно менять по мере необходимости для максимизации производительности и адаптации к внешним условиям», – поясняет соавтор исследования Александр Шапеев.

В своей предыдущей работе выпускник аспирантуры и постдок Сколтеха Евгений Цымбалов, доцент Сколтеха Александр Шапеев и их коллеги с помощью метода ESE преобразовали алмазные наноиглы из изолятора в высокопроводящий металлоподобный материал, что свидетельствует о широких прикладных возможностях технологии. В своем новом исследовании ученые представили архитектуру сверточной нейронной сети, которая позволяет применять методы ESE для полупроводников.

«Созданная нами нейронная сеть использует в качестве входных данных тензор деформации и предсказывает электронную зонную структуру − это своего рода физический „снимок“, описывающий электронные свойства деформированного материала. Его можно использовать для расчета любых представляющих интерес свойств, включая ширину запрещенной зоны, ее свойства и тензор эффективных масс электрона», − поясняет Шапеев.

Эта работа продолжает и развивает предыдущие исследования. «Мы уже вышли за рамки использовавшихся ранее подходов. Нами разработана и внедрена специальная модель на основе архитектуры сверточной нейронной сети для решения задач ESE, − отмечает Цымбалов. – Для улучшения работы модели мы также учитываем физические свойства и симметрии».

В целях повышения точности и сходимости модели в предложенном методе используются различные источники данных: с одной стороны, это данные, не затратные в вычислительном отношении, но имеющие низкую точность, а с другой – вычислительно затратные, но точные.

«Еще одна отличительная особенность метода − активное обучение: наша модель самостоятельно определяет, какие данные целесообразнее всего получить на следующем этапе обучения, а затем обучается на них. На заключительном этапе сеть обучается на наборе вычислительно затратных данных, полученных методом точных GW-вычислений. С помощью этой процедуры нам удается уменьшить количество необходимых вычислений», − рассказывает Евгений Цымбалов.

Исследователи отмечают, что по сравнению с другими современными решениями созданная ими нейронная сеть «более универсальна, точна и эффективна с точки зрения обеспечения возможности автономного глубокого обучения применительно к электронной зонной структуре кристаллических твердых тел», что обеспечивает более высокую скорость и точность метода при поиске и оптимизации в пространстве деформации и, следовательно, получение оптимальных значений деформации для заданных показателей качества.

В предыдущей работе ученые протестировали более раннюю версию модели в серии экспериментов in situ с алмазом. «К сожалению, пока не придумано устройства, которое могло бы деформировать алмаз с произвольным тензором деформации в 6D, но некоторые научные коллективы и лаборатории уже ведут экспериментальные разработки в этом направлении», − комментирует Евгений Цымбалов.

Работа проводилась в рамках многолетнего сотрудничества между Сколтехом, Массачусетским технологическим институтом (США) и Наньянским технологическим университетом (Сингапур). В ходе проекта ученые Сколтеха занимались в основном вычислительными задачами и методами машинного обучения, а их зарубежные коллеги отвечали за физические аспекты исследования.

«Сегодня мы работаем над следующей статьей, в которой будут рассмотрены границы допустимых упругих деформаций. Важность этой темы обусловлена тем, что теоретические пределы безопасной упругой деформации для ESE пока еще не определены», − отмечает в заключение Евгений Цымбалов.

Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины

Молекулярный механизм антибактериального действия коры растения Кыст-Аль-Хинди (Saussurea costus) изучили ученые Тюменского медицинского университета. Результаты исследования помогут в создании стандартизированных безопасных лекарственных препаратов для стоматологии и дерматологии.

Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно