Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Среди летучих мышей обнаружили рекордсменов по уровню глюкозы в крови

Свежее исследование американских и колумбийских ученых показало, что некоторые летучие мыши способны переносить крайне высокие концентрации сахара в крови, смертельные для других млекопитающих. Специалисты рассчитывают, что понимание особенностей метаболизма этих животных поможет в разработке новых методов лечения диабета.

Масштабы глобальной эпидемии диабета ширятся, и медики по всему миру стараются найти идеи, которые подскажут более эффективные пути терапии этого заболевания.

Недавно международная группа ученых выявила в яде хищных брюхоногих моллюсков из семейства конусов (Conidae) компонент консоматин nG1, влияющий на уровень глюкозы и различных гормонов в организме, подобно человеческому гормону соматостатину. Поскольку токсин при этом отличается большей избирательностью и длительностью действия, исследователи надеются с помощью знаний о структуре вещества усовершенствовать лекарства от эндокринных расстройств.

Специалисты Института медицинских исследований Стоуэрса (США) тоже изучают существующие в природе метаболические адаптации в попытке сделать полезные для здоровья людей открытия.

Предметом изысканий они выбрали летучих мышей, в том числе представителей семейства американских листоносов, которые встречаются в тропических районах Центральной и Южной Америки. Эти рукокрылые привлекли внимание своим эволюционным развитием и многообразием видов с разными типами рациона, а также с точки зрения адаптаций в организме в связи с нагрузками из-за полетов.

Ученые решили проследить за гомеостазом глюкозы этих животных — комплексным процессом, имеющим решающее значение для здоровья и выживания. В рамках научной работы, которая продолжалась несколько лет, исследователи с коллегами из Колумбии побывали в южноамериканских тропических лесах, где для тестов на толерантность к глюкозе отловили почти 200 летучих мышей 29 видов. Некоторые из них были всеядными или плотоядными, другие предпочитали насекомых или кровь либо питались фруктами, нектаром и пыльцой растений.

Во время экспериментов в пищеварительную систему летучих мышей вводили трегалозу, сахарозу и глюкозу. Первый тип углеводов присутствует в гемолимфе червей и насекомых, а два других — во фруктах и нектарах. По результатам анализов ученые обнаружили, что у многих фруктоядных и нектароядных видов концентрация сахара в крови могла подниматься до 750 миллиграммов на децилитр.

По словам авторов научной работы, это рекордный уровень, который у других млекопитающих вызвал бы кому или смерть. У людей нормальной считается концентрация от 70 до 100 миллиграммов на децилитр, а при показателе в 600 миллиграммов на децилитр наступает гипергликемическая кома.

Пытаясь разобраться, как летучие мыши справляются с такой глюкозной перегрузкой, ученые исследовали их ДНК. Оказалось, для нектароядных видов характерна постоянная экспрессия гена, отвечающего за перенос глюкозы. Этим же отличаются птицы колибри, которые тоже питаются сладким нектаром.

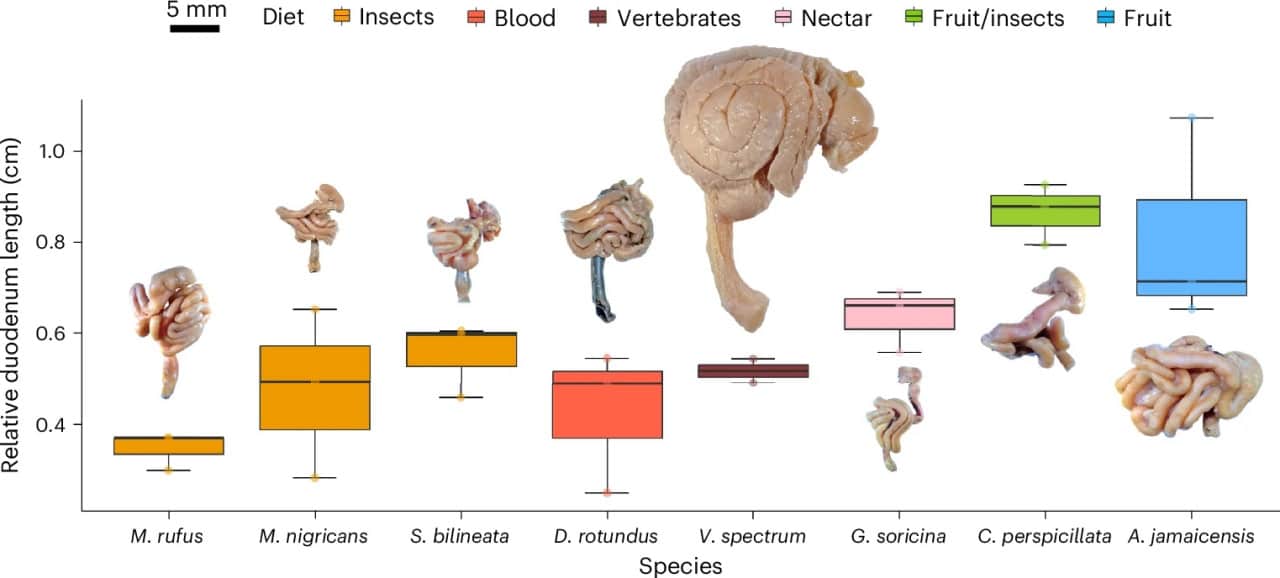

Кроме того, исследователи выявили особенности в анатомии кишечника летучих мышей, поглощающих много сахара, по сравнению с видами с другим рационом. К примеру, у первых оказалась более длинная двенадцатиперстная кишка — участок, где всасывается большая часть глюкозы.

Новые результаты позволяют предположить, что именно на этот отдел кишечника следует ориентировать будущие препараты, направленные на снижение всасывания сахара после еды и улучшение гликемического контроля, заявила в комментарии изданию Interesting Engineering одна из авторов работы Жасмин Камачо (Jasmin Camacho). Статья об исследовании вышла в журнале Nature Ecology and Evolution.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии