Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Дети, демонстрирующие меньше страха и реже подражающие другим, становятся более черствыми и отстраненными взрослыми

Жесткое поведение родителей, подкрепляющее у ребенка уменьшение беспокойства о близких и склонности к ассоциации с другими ради удовольствия от общения, может способствовать развитию склонности к насилию в будущем.

Ученые из Пенсильванского и Бостонского университетов провели серию экспериментов, чтобы узнать, что способствует развитию такого типа межличностного взаимодействия, как безразлично-безэмоциональный. Две статьи об итогах своих трудов авторы опубликовали в The Journal of Child Psychology and Psychiatry и Psychological Medicine.

Безразлично-безэмоциональный тип взаимодействий с другими людьми характеризуют отсутствием эмпатии, вины и общим снижением чувствительности к эмоциям других. Существует установленная связь между таким отношением к другим людям и вероятностью девиантного, агрессивного антиобщественного поведения, склонности к насилию. Такой ребенок меньше склонен к сочувствию, не переживает о нарушении правил, не меняет своего поведения, если ему пытаются объяснить, что так делать нельзя, поскольку другому может быть от этого плохо. Из-за отсутствия свойственного обычным детям страха перед последствиями ребенок агрессивнее и настойчивее в достижении желаемого.

Известность и распространенность симптомов, к сожалению, не тождественна знанию причин: механизм формирования такого комплекса поведенческих и личностных особенностей на сегодня до конца не ясен. Выяснение того, как этот комплекс формируется, помогло бы создать более эффективные методы борьбы с ним, по сравнению с существующими методиками.

Авторы последних работ рассмотрели две гипотезы: о связи с аффилиативной потребностью и страхом, а также о связи с подражанием.

Для проверки первой гипотезы ученые задействовали детей из лонгитюдного исследования близнецов Бостонского университета. Детей тестировали дважды: в три года и в пять лет. Тесты были направлены на то, чтобы понять, насколько ребенок бесстрашен сам и насколько ему важны отношения с близкими. Они должны были, например, предложить родителю достать конфету из банки, в которой на самом деле оказывалось нечто пугающее — например, «змея» или взрывающиеся пузыри. Оказалось, дети, меньше демонстрирующие страх и переживание за родителя при первом тестировании, ко второму приобретали классические безразлично-безэмоциональные черты поведения.

«Само по себе бесстрашие — не единственный ингредиент. Эти дети в той же мере не чувствуют естественной мотивации и чувства вознаграждения от положительной социальной связи с другими», — объясняют авторы. Немаловажную роль играет стиль родительского воспитания: авторы обнаружили, что склонность кричать и физически наказывать ребенка усиливает его бесстрашие и повышает риск развития впоследствии безразлично-безэмоциональных черт. Аффилиативная потребность, то есть нужда в других людях, общении, контактах, дружбе, любви нарушается, а негативный стиль родителя уменьшает вероятность получения эмоциональной награды от взаимодействий с окружающими.

Для проверки второй гипотезы ученые обследовали других детей в возрасте двух-трех лет из того же близнецового проекта Бостонского университета. Они сравнили, как связаны исследуемые черты с успехами в инструментальной и произвольной имитации. Инструментальная имитация — функциональное копирование поведения другого человека для обучения какому-то навыку. Произвольная имитация, напротив, позволяет копировать действия другого только из стремления к социальной связи с ним: это помогает показать чем-то важным для человека людям, что он с ними на одной волне.

Для проверки того, как эти два типа подражания развиты у детей, склонных и несклонных к комплексу безразлично-безэмоционального поведения, ученые провели эксперименты. Детям нужно было выполнить задачу, а взрослый объяснял, какие для этого следует предпринять действия.

При этом часть того, что говорил взрослый, было необходимо для решения задачи (например, советы по открыванию сложной клетки с чучелом птицы внутри), а часть — нет (например, возгласы типа «Какая тут птичка!»). Исследователи фиксировали, что дети повторяли, а что — пропускали мимо ушей.

В обоих случаях исследователи наблюдали и кодировали, какое поведение дети повторяли, а какое — игнорировали. Оказалось, дети, которые в два года были менее склонны к произвольной имитации (то есть чаще игнорировали бесполезные действия и возгласы), впоследствии имели повышенный риск развития безразлично-безэмоциональных черт.

Обобщая данные работ, можно видеть, что дети с этим симптомокомлексом в целом не ощущают удовольствия от «бесполезного» социального взаимодействия. При этом склонность встревоженных родителей, заметивших отдельные черты похожего поведения у своих детей, к жесткому контролю и наказаниям усугубляет состояние ребенка. Вместо этого авторы предлагают, напротив, стремиться показать ребенку выгоду позитивных социальных контактов.

Позитивную поддержку тех сторон социального и эмоционального развития, где возможна произвольная имитация, нужно поначалу специально создавать. «Поощряйте ребенка издавать глупые шумы или движения, которые вы делали, а затем смеяться над этим. Вы более явно подчеркиваете ситуацию, чем если бы это произошло естественным образом, но дети получат положительное подкрепление, и это может укрепить вашу связь», — поясняет автор работы Ребекка Уоллер.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

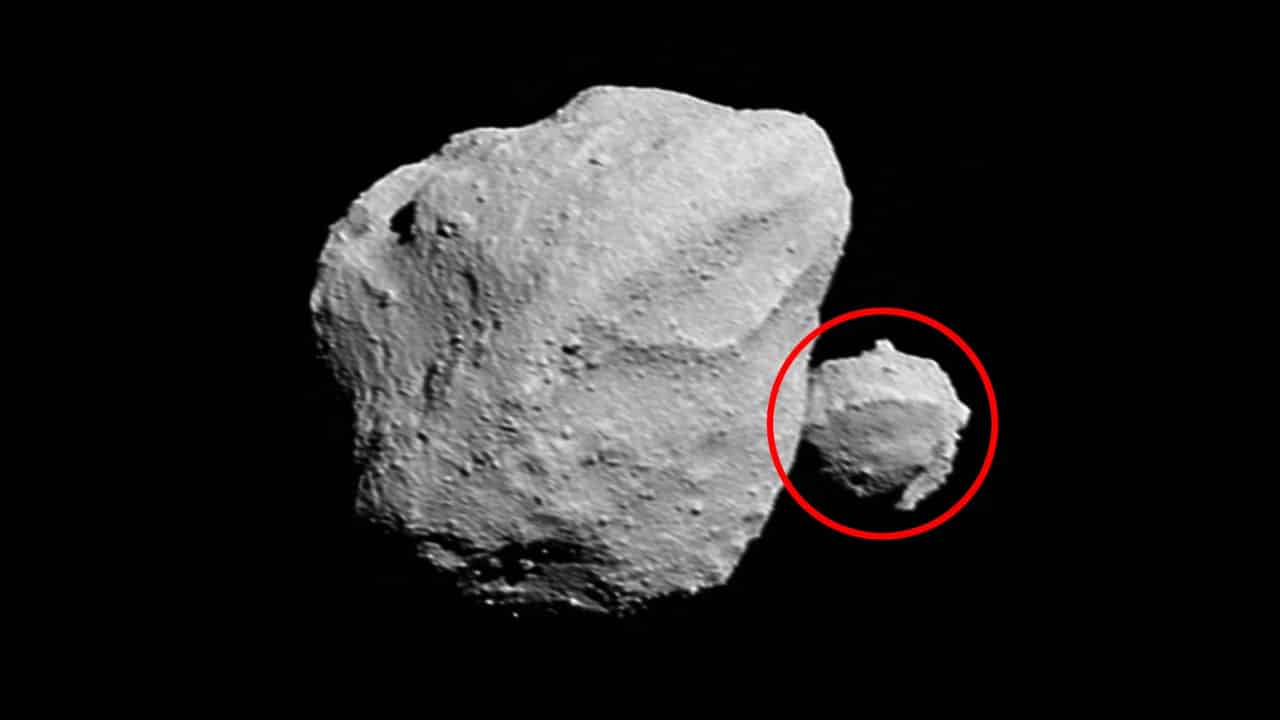

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии