Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Были ли другие разумные живые организмы на Земле? Быть может, разумнее нас?

Нашей планете 4,5 миллиарда лет, и 539 миллионов лет на ней тянется эра «явной жизни» (фанерозой) — то есть такой, когда на планете есть крупные, высокоорганизованные животные. Сам собой возникает вопрос: быть может, среди них был разум?

Когда появились виды, в теории способные стать разумными?

Подобные вопросы получили некоторую подпитку в XXI веке, когда было установлено, что широко распространенные еще в пермском периоде (299-251 миллионов лет назад) синапсиды были вовсе не пресмыкающимися, как считали в XX веке, а предками млекопитающих и, технически, сами млекопитающими — предполагается, что как минимум часть из них выкармливала детенышей молоком. Как теперь ясно, синапсиды могли быть и теплокровными со времен офиакодонов, живших порядка 0,3 миллиарда лет назад.

На первый взгляд вот они, рецепты для возникновения разумных видов: теплокровные и млекопитающие, как известно, в конце концов и дали начало разуму на Земле. Но не все так просто. Дело в том, что вообще-то мы далеко не уверены, что для этого нужны именно млекопитающие.

Птицы живущих сегодня видов умеют украшать себя (какаду), и оперировать орудиями, в том числе теми, что изготовили сами из подручных материалов (новокаледонские вороны). Между тем птицы, как выяснили в последние десятки лет, это, собственно, динозавры, просто та их группа, что лишена зубов. Древние динозавры, как минимум часть их, тоже были теплокровными и покрытыми перьями. То есть в теории база для появления разумных видов существовала сотни миллионов лет подряд, действительно где-то с пермского периода.

Индекс энцефализации: как заглянуть в голову существа из другой эпохи

Около полувека назад ученые разработали так называемый индекс энцефализации: соотношение фактически наблюдаемой массы мозга к ожидаемой для млекопитающего такого размера. Просто соотношение массы мозга и тела тут брать бесполезно, потому что у мыши и человека, например, оно одинаковое (~1 к 40), но сложная формула расчета индекса позволила в основном решить проблему количественного сравнения мозга у разных видов.

С его помощью удалось выяснить вот что. Ворон (да, индекс применяют и к птицам, хотя исходно сделали для млекопитающих) по соотношению ожидаемого размера мозга к телу — аналог шимпанзе, их коэффициент энцефализации (КЭ, синоним индекса) — около 2,5. У дельфинов афалин он вдвое выше, у нас, людей, — втрое выше.

На этом фоне травоядные крупные динозавры, особенно ранние, не выглядят мыслителями. Многие завроподоморфы имели КЭ в районе 0,05. То есть разрыв в этом смысле между ними и собакой или кошкой был намного больше, чем между человеком и кошкой. В то же время некоторые троодоны, жившие в позднем меловом периоде, перед вымиранием динозавров, имели КЭ 5,8. Это очень серьезный уровень, чуть выше дельфинов, и примерно тот же, что был у человека прямоходящего.

Интересно, что обычно КЭ очень крупных животных ниже, чем у дельфинов или высших обезьян (например, у китов он многократно меньше, чем у афалин), но вот тираннозавр, возможно, был весьма «умен». Его коэффициент энцефализации как минимум в одном случае — 2,47, уровень шимпанзе и ворона. Это очень непросто объяснить: обычно считается, что настолько крупные хищники должны были вести одиночный образ жизни, однако в наши дни такой уровень КЭ встречается только у тех животных, что имеют развитую социальную жизнь. Может, все-таки, что-то такое было и у тираннозавров? Важно отметить, что известные нам ранние млекопитающие настолько высокого уровня КЭ не достигали.

Кстати, тираннозавр тоже жил ближе к концу эры динозавров, и вообще, более поздние динозавры показывают КЭ выше, чем более ранние: похоже, они существенно развивались. Однако есть нюанс: ни у одного известного нам вида динозавров нет верхних конечностей с признаками орудийной деятельности. В норме свободные верхние конечности там были у хищников, причем конечности эти оснащались чем-то, что выглядит как очень специализированные орудия для убийства. Специализированными конечностями практически невозможно изготавливать орудия. Попросту говоря, в палеонтологической летописи незаметны виды, которые могли бы быть разумными и «орудийными» до рода Хомо.

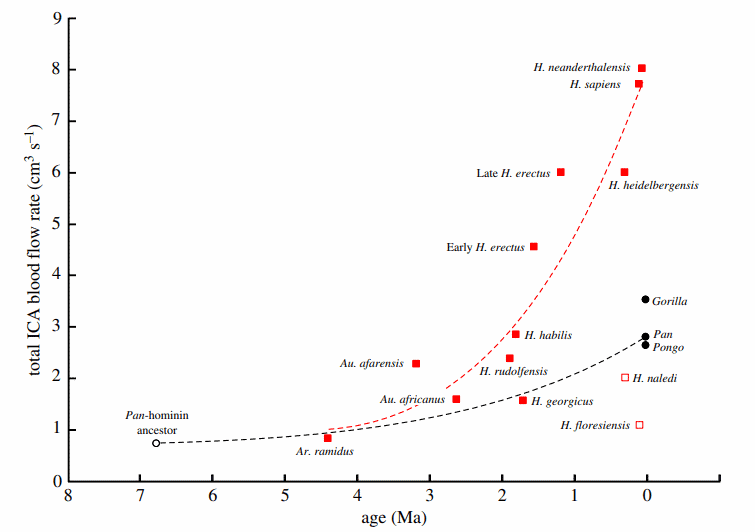

Еще один момент: хотя для мозга размер имеет значение, важен не только он. Например, несколько лет назад ученые из Австралии и Южной Африки обнаружили, что гориллы, шимпанзе и орангутаны хотя и имеют размер мозга как у австралопитека, снабжают его кровью в пару раз лучше. Это определили по диаметру следов от кровеносных сосудов, проходящих внутрь черепа.

Считается, что основные затраты энергии мозга связаны с числом межнейронных связей в нем. Поскольку именно оно определяет интеллект, получается, что умевшие делать орудия прямоходящие австралопитеки по интеллекту все же уступали шимпанзе и гориллам. Но и тут есть нюанс: человек флоресский, использовавший орудия, по этому параметру резко уступает шимпанзе. Однако сомнительно, что существо с образом жизни как у сапиенса реально уступало по умственным возможностям шимпанзе, которые, как известно, ведут образ жизни как у шимпанзе. Получается, и кровоснабжение мозга — фактор не вполне универсальный.

Из этого следует, что и по размеру мозга, и даже по диаметру снабжающих его сосудов точно оценить, были ли на Земле разумные виды до нас крайне сложно. Нужны дополнительные ограничивающие факторы.

Нет находок — нет и цивилизации?

Самый очевидный из них — отсутствие следов технологической цивилизации. Вопреки периодическим псевдосенсациям, типа «металлических сфер» из Клерксдорпа, которые на деле оказались обычными конкрециями природного происхождения, таких следов пока нет. Между тем находки каменных орудий наших предков буквально усеивают пласты времен плейстоцена. Вряд ли технологическая цивилизация может обойтись без орудий.

Предположим, что по каким-то причинам они делали их только из дерева — фантастика, но допустим. Тогда сами орудия не сохранятся, но вот другие признаки цивилизации замаскировать все равно не удастся. Например, современное человечество сжигает восемь миллиардов тонн угля в год. В каждой тонне каменного угля урана и тория порядка семи граммов (в буром — еще больше). Получается, наша цивилизация вносит в геологически слои более 56 тысяч тонн урана и тория в год. Почти все они — долгоживущие изотопы. Ясно, что если бы в прошлом кто-то пользовался ископаемым топливом в заметных масштабах, геологи неизбежно столкнулись бы со слоем с аномально высоким содержанием урана и тория, причем больше всего в тех районах, где жили бы представители древней цивилизации.

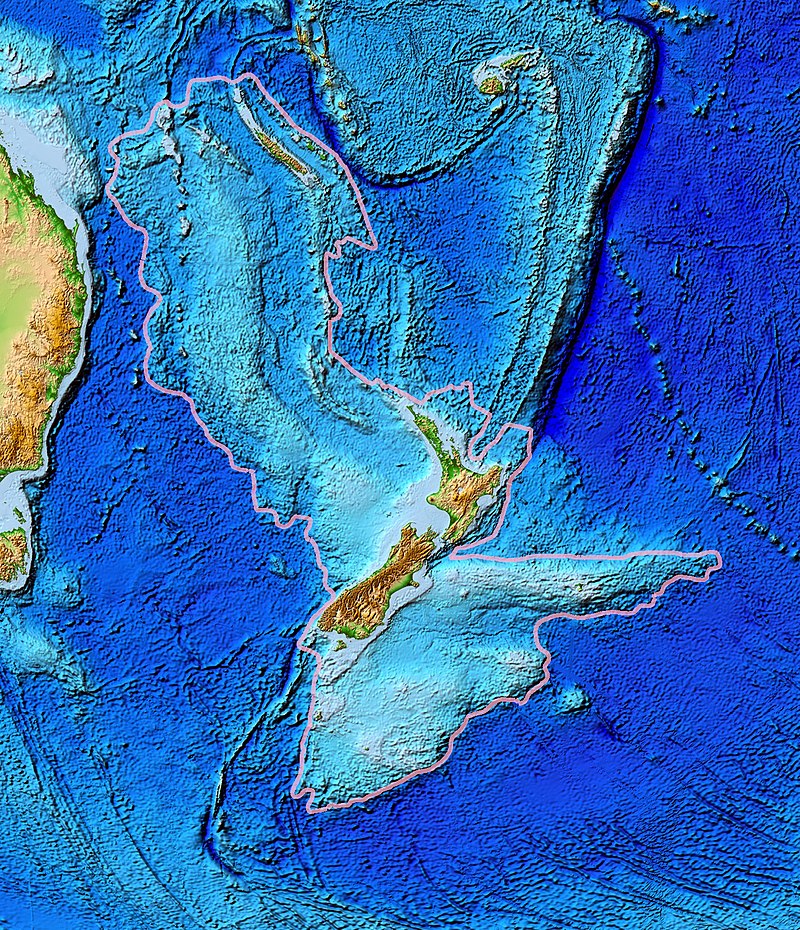

Сходные следы есть и для других видов топлива, например они меняют соотношение изотопов углерода-12 и 13, встречающееся в атмосфере, и так далее. Таких следов на сегодня известно ноль. Следовательно, если до человека на Земле и был кто-то разумнее его, то такой вид жил на каком-то изолированном клочке суши, типа утонувшего 20-30 миллионов лет назад континента Зеландия. В этом случае все его следы ушли под воду вместе с ним.

Но и это маловероятный сценарий. И сейчас мы поясним, почему.

Когда вообще стало возможным возникновение разума на нашей планете?

Как ни странно, в истории науки ученые очень редко и поздно стали задаваться вопросом, почему теплокровные и сложные организмы существуют уже более четверти миллиарда лет, а разум дали только сейчас. При этом от первых орудий (3 миллиона лет назад) до полетов в космос прошло очень мало времени — примерно 1% от времени существования теплокровных на Земле.

Одной из первых попыток ответить на этот вопрос была популярная — по формату, но не по содержанию — работа климатолога Михаила Будыко, в которой он обратил внимание на то, что, похоже, объем и сложность мозга как минимум у некоторых млекопитающих начинает серьезно расти в период серьезных климатических колебаний.

Если взять весь фанерозой (последние 539 миллионов лет), то примерно 80% времени средние температуры на планете укладывались в +17… –20, 10% времени они были жарче +20, а еще 10% — ниже +17. Мы живем при среднепланетных +15, а наши предки австралопитеки, другие виды Homo и непосредственно наш вид в последние миллионы лет жили в диапазоне от +17 до +9.

Как только средние температуры Земли падают ниже +17, на ней неизбежно начинаются периодические циклы оледенений: раз в несколько десятков тысяч лет температура падает на несколько градусов, а затем, еще через десятки тысяч лет возрастает. 90% времени в истории планеты было теплее +17, поэтому регулярные оледенения были невозможны. Если что-то такое и случалось, то раз в миллионы лет, а вовсе не в десятки тысяч.

Регулярные оледенения оказывались исключительно жестким фактором отбора. Дело в том, что чем холоднее климат, тем выше его склонность к колебаниям температур (и осадков) от года к году. Если в меловом периоде какая-то зона была засушливой, а какая-то влажной, то они были такими стабильно. В ледниковый период многолетняя засуха могла ударить по лесам в любой момент.

Кроме того, резко падало содержание углекислого газа в воздухе: холодный океан может содержать в единице объема намного больше СО2, чем теплый, поэтому при похолодании этого соединения в атмосфере становится мало. При концентрациях СО2 ниже 200 частей на миллион деревьям очень сложно выжить: их теснят травы с С4-фотосинтезом, способные расти и при низком углекислом газе. Поэтому в последнем ледниковом периоде, например, не было ни единого массива амазонских джунглей, ни сходного массива в Конго, ни лесов заметной величины в Евразии.

Животные были вынуждены вырабатывать сложные адаптации, в которых просто не было нужды в более климатически стабильные — и лесистые — эпохи. Будыко считает, что примером таких адаптаций был и переход наших предков к орудийной деятельности. Расширение саванн и сжатие лесов (в ледниковом периоде) последние миллионы лет регулярно сменялось межледниковьем, когда леса снова занимали заметную долю суши. То есть вид, хорошо приспособленный к лесу (шимпанзе) или саванне (павианы), постоянно испытывает стресс от сжатия-расширения их ареала обитания. А те, кто смог достаточно «деспециализироваться», чтобы нормально чувствовать себя и в лесу, и в саванне, получали большое преимущество.

Исходя из этого, отмечал Будыко, разум как средство адаптации к крайне жестким условиям «ледникового маятника» не мог появиться до того, как на Земле возникли современные и крайне нетипичные для ее истории условия, то есть затянувшаяся климатическая нестабильность, вызванная средними температурами ниже +17.

Получается, что искать разумные виды в прошлом нашей планеты можно, но даже на затонувших континентах типа Зеландии успех крайне сомнителен. Разум появился в последние 3 миллиона лет, а не в любых предшествующих 536 миллионах лет фанерозоя, не по случайности, а по жестокой необходимости. Необходимости, которой просто не существовало до последних 2-3 миллионов лет, той самой плейстоценовой эпохи, в которую и появился наш вид.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии