Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Белые медведи и песцы пришли в Арктику 700 000 лет назад

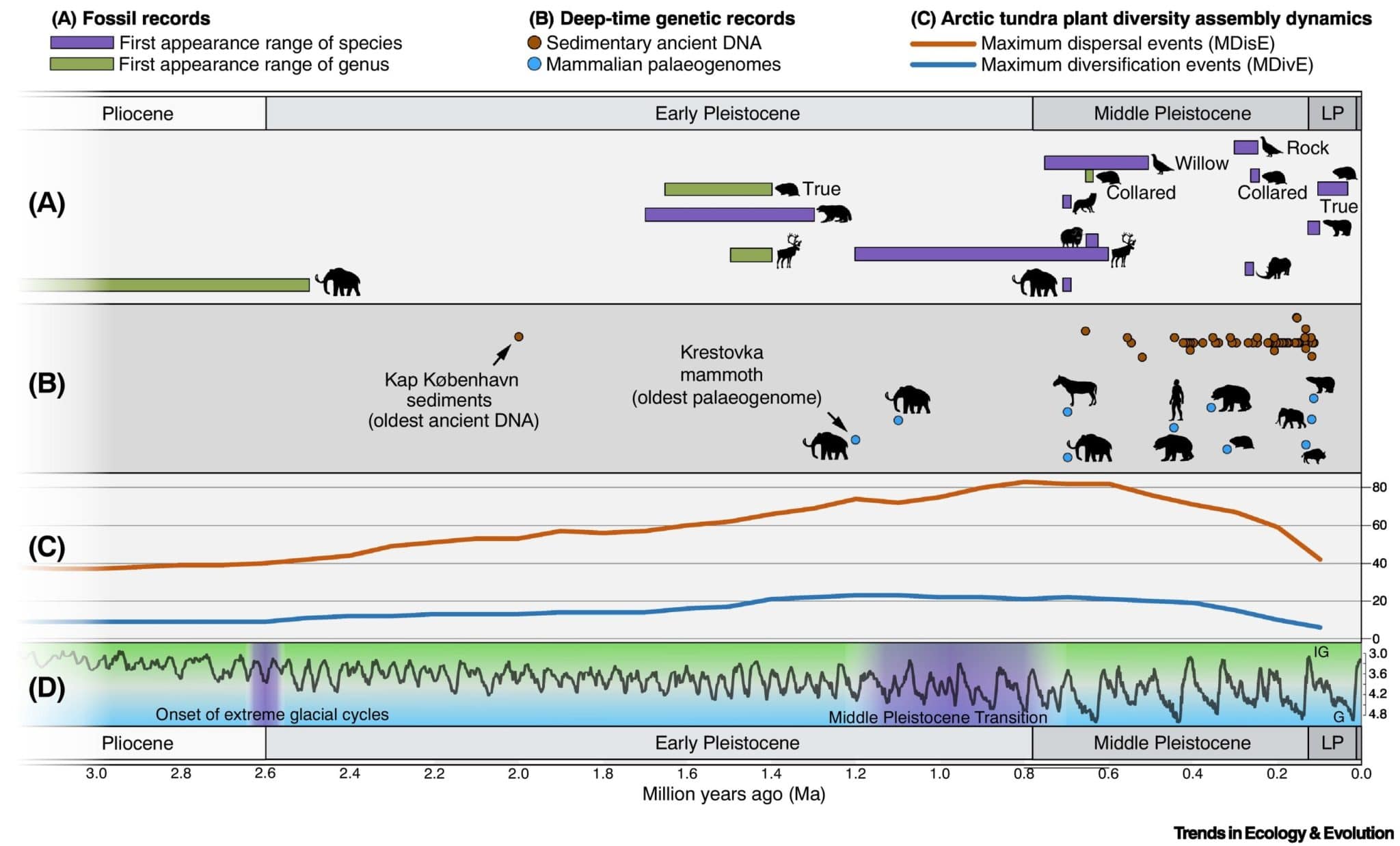

Изучив древние окаменелости и ДНК, группа палеонтологов и палеогенетиков выяснила, когда и как флора и фауна Северного полушария адаптировалась к холодному климату. Оказалось, что виды приспосабливались не одномоментно, а в два ключевых этапа: первый начался около 2,6 миллиона лет назад, а второй — примерно 700 тысяч лет назад, во время перехода к более длительным и суровым ледниковым периодам.

Три миллиона лет назад на Земле начались регулярные оледенения. Считается, что в это время устойчивые к холоду животные и растения расширяли ареалы обитания в соответствии с циклами Миланковича — периодами оледенений длительностью 41 и 21 тысячу лет, а в теплые межледниковья, напротив, сокращали их. При этом у позвоночных наблюдалось больше эволюционных изменений, чем у растений и насекомых. Ученые объясняют это филогенетическим консерватизмом, то есть не радикальной «перестройкой» организмов, а адаптацией за счет изменений в уже существующих системах.

В частности, мамонты, шерстистые носороги, росомахи и олени появились в плиоцене (5,4-2,4 миллиона лет назад) и раннем плейстоцене (2,6-0,78 миллиона лет назад). Тогда же начали формироваться первые тундровые экосистемы. Позже, с удлинением ледниковых периодов в среднем плейстоцене возникли такие виды, как тундровая куропатка, белый медведь и шерстистый мамонт. Все они эволюционировали по-разному и в разное время. Поскольку каждый вид по-своему реагировал на изменения окружающей среды, говорить об универсальных адаптациях нельзя: одни виды отступали на север или в горы, другие — к континентальному центру.

До развития палеогенетики ученые определяли время появления холодоустойчивых таксонов (групп живых организмов) преимущественно по анатомическим, физиологическим и поведенческим признакам у ныне живущих видов. Теперь, проанализировав древние окаменелости и ДНК, авторы нового исследования, опубликованного в журнале Trends in Ecology & Evolution, выдвинули три основных сценария возникновения видов, устойчивых к холодному климату.

Согласно первому сценарию, часть видов эволюционировала в умеренных широтах и по мере похолодания мигрировала в Арктику. Второй сценарий предполагает, что адаптация происходила in situ (на месте), когда организмы, обитающие в северных регионах, постепенно приспосабливались к изменениям окружающей среды. Третий сценарий связан с так называемой предаптацией в горных экосистемах — холод там царил до оледенений, позволяя организмам подготовиться к будущим похолоданиям.

Например, настоящие лемминги и северные олени появились в Арктике в раннем плейстоцене, между одним и двумя миллионами лет назад. Белый медведь и песец, судя по всему, прибыли с юга около 700 тысяч лет назад, а шерстистый носорог обитал на Тибетском нагорье задолго до крупных оледенений в северных широтах.

Тундра как экосистема (хотя и несколько отличающаяся от современной), вероятно, сформировалась около 2,6-1,8 миллиона лет назад. При этом оценки эволюционной устойчивости насекомых и растений могут быть неточными: визуальные признаки не всегда отражают генетические изменения.

Поскольку флора и фауна современной Арктики сформировалась из видов с разным эволюционным прошлым, исследователи заключили, что рассматривать арктические сообщества как результат единого климатического ландшафта не стоит. Виды, обитающие здесь, — результат поэтапных эволюционных и экологических процессов, которые длились миллионы лет.

«Приспособленные к холоду виды — одни из наиболее уязвимых к изменению климата. Понимание их эволюционного пути позволяет выявить риски, с которыми сталкиваются исчезающие виды сегодня», — отметил ведущий автор новой научной работы Джон Стюарт (John Stewart) из Борнмутского университета (Великобритания).

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии