Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые оценили будущее фотонных компьютеров с точки зрения последних технологических достижений — и оно выглядит весьма многообещающим

Современная цивилизация сильно зависима от информационных технологий, и с каждым годом людям требуются все более мощные компьютеры. Кажется, прогресс не стоит на месте — и производительность электроники только растет. Но, по мнению международной команды ученых, это лишь видимость: на самом деле, микроэлектроника приближается к тупику. Они видят выход из ситуации в фотонных компьютерах и проанализировали, насколько человечество продвинулось в области их разработки.

Новое исследование провели специалисты из Королевского университета в Кингстоне (Queen’s University, Канада), Принстонского университета (Princeton University, США), Вестфальского университета имени Вильгельма (University of Münster, Германия), Оксфордского университета (University of Oxford, Англия) и Университета Эксетера (University of Exeter, Англия). Результаты работы они опубликовали в рецензируемом журнале Nature Photonics.

Во вступлении к статье ученые отмечают, что вся современная электроника обладает коренным недостатком, проистекающим из самого принципа ее архитектуры. За крайне редким исключением компьютеры уже более 70 лет строятся по принципам архитектуры фон Неймана. То есть команды для обработки данных и сами данные совместно хранятся в памяти. Они представлены в одинаковом виде и отличаются лишь способом обращения к ним. У такого подхода есть невероятное множество проверенных временем достоинств, но и один существенный изъян.

Дело в том, что операции обращения к памяти — немного медленнее, чем операции обработки данных и выполнения вычислений. Этот недостаток обусловлен как принципами архитектуры, так и физическими ограничениями: сделать все ячейки памяти одинаково и одновременно доступными невозможно. Эта проблема получила название «узкое место архитектуры фон Неймана», или «фон-Неймановское бутылочное горлышко» (von Neumann bottleneck).

Всю историю развития компьютеров инженеры пытались сгладить эффект этого изъяна. У процессоров появился кэш и со временем стал многоуровневым, по-разному разделенным для отдельных блоков и типов данных. Даже притом что внутренняя память процессора намного быстрее оперативной, а та, в свою очередь, на порядок быстрее постоянных накопителей, глобально это лишь отодвинуло кризис, а не решило проблему. Более того, чрезмерно сложные механизмы работы с кэшем стали дополнительной головной болью для разработчиков и специалистов по кибербезопасности — стоит вспомнить только аппаратные уязвимости вроде Spectre и Meltdown.

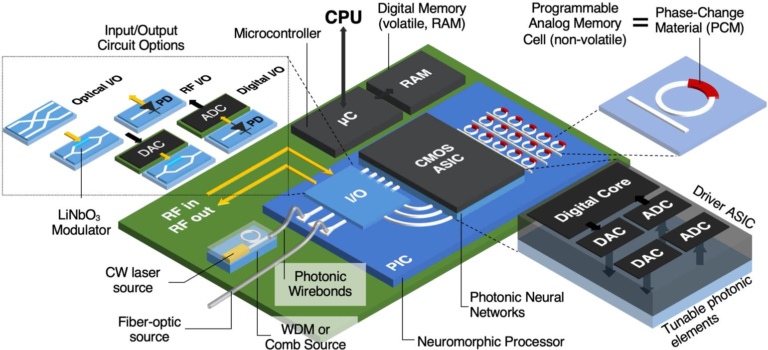

Но есть и другое решение, радикально отличающееся от существующих на сегодня. В своем исследовании ученые проанализировали такое многообещающее направление работы, как фотонные компьютеры. В них роль переносчиков информации играют не электроны, а фотоны. По мнению специалистов, у таких систем есть все шансы стать будущим электроники. Правда, для этого придется полностью отойти от архитектуры фон Неймана и обратиться к природе, а точнее — к человеческому мозгу.

Исследователи предложили нейроморфную архитектуру фотонного процессора. Она интегрируется в существующие электронные схемы, но «под капотом» такого чипа — оптические вентили и запоминающие элементы. Они реализованы по принципу нейронов, то есть одновременно и хранят информацию, и обрабатывают ее. Подобный подход не только обещает более высокий потенциал для развития, но и позволяет на аппаратном уровне реализовать нейронную сеть. А это уже следующий скачок в прогрессе вычислительных систем. Достаточно посмотреть на то, какие впечатляющие результаты нейросетевые алгоритмы выдают на «обычных» компьютерах. Трудно даже представить, что произойдет, если из их работы будет устранена неоптимизированная фон-Неймановская логика.

Естественно, поскольку эта публикация не просто фантазии, пусть и достоверные, ее авторы потрудились аргументированно обосновать свои умозаключения. Среди прочего они обратили внимание на технологии, которые необходимо усовершенствовать или вовсе создать с нуля, чтобы такой компьютер мог эффективно работать. К сожалению, никаких прогнозов о том, когда стоит ждать подобные процессоры, в статье не содержится.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые СГМУ имени В.И. Разумовского разработали новый способ оценки содержания двух активных компонентов — папаверина гидрохлорида (ПГХ) и дибазола (бендазола гидрохлорида, БДГ). Новый подход позволит существенно повысить точность и эффективность контроля качества лекарств, обеспечивая безопасность пациентов.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии