Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Выяснилось, что звуки слева и справа по-разному активируют два полушария мозга

Петербургские ученые исследовали реакцию нейронов мозга на движущийся звук и подтвердили неоднозначность разделения функций полушарий мозга. Полученные данные помогут клиническим разработкам в области реабилитации пациентов и в создании видеотренажеров для летчиков и операторов.

Статья по результатам исследования опубликована в авторитетном журнале Neuroscience Research. Взаимосвязь мозга и поведения невозможно исследовать без учета межполушарной асимметрии. О разделении функций левого и правого полушария мозга ученые задумались еще в середине XIX века, наблюдая больных с нарушением речи. Ученые обсуждали модели параллельной и отчасти независимой работы полушарий, которые затем сменились представлениями о доминантности одного из них.

Широкое распространение надолго получила идея о доминантности левого полушария мозга в отношении процессов познания, и в первую очередь речи. Сейчас большинство исследователей признают функциональную специфичность обоих полушарий и их совместное участие почти во всех психических процессах.

Попытки локализовать функции слуха в полушариях мозга начались во второй половине XX века. К настоящему времени появились три основные модели, отражающие восприятие и обработку звуков полушариями мозга. К единой модели прийти пока не удалось – новые данные, постоянно получаемые разными группами ученых, подтверждают то одну, то другую модель.

Первая из них – модель правополушарного доминирования – утверждает, что правое полушарие сильнее реагирует на звук, чем левое, независимо от того, с какой стороны идет звук. Модель контралатерального доминирования – вторая из лидирующих – предполагает симметричное восприятие звуков с противоположной стороны слухового пространства: левое полушарие больше воспринимает звуки правой стороны, правое – предпочитает звуки слева.

Третья модель – модель левостороннего игнорирования – предполагает, что правое полушарие способно воспринимать информацию со всего слухового пространства, без предпочтения сторон, в то время как левое полушарие сильнее реагирует на звуки с правой стороны. Конечно, левое полушарие не полностью игнорирует звуки с левой стороны, оно просто предпочитает звуки справа.

Почему же не удается прийти к единой модели?

Дело в том, что разные группы исследователей используют разные условия и разные методы изучения мозга: томографические – основывающиеся на анализе кровотока, и электрические – фиксирующие активность нейронов. Томографические методы – медленные, динамические показатели с их помощью не отследить, зато они точно показывают зоны мозга, где происходят изменения. Электрические методы регистрируют реакции нейронов каждую миллисекунду.

Однако из-за того, что регистрирующие электроды располагаются на шлеме снаружи головы, точное местоположение изменений они показать не могут – много информации об активности нейронов теряется на пути к поверхности головы. С 1924 года работа с ЭЭГ позволяла регистрировать суммарные потенциалы – ответы мозга на конкретные сигналы.

В аналоговую эпоху это требовало кропотливого труда по нарезанию энцефалограммы на фрагменты и усреднению показателей – так получали суммарный вызванный потенциал. Сегодня с этой задачей успешно справляется компьютер. С начала исследований удалось выявить много разновидностей вызванных потенциалов, которые регулярно становятся объектами экспериментов ученых: N1, P2, P300 и другие.

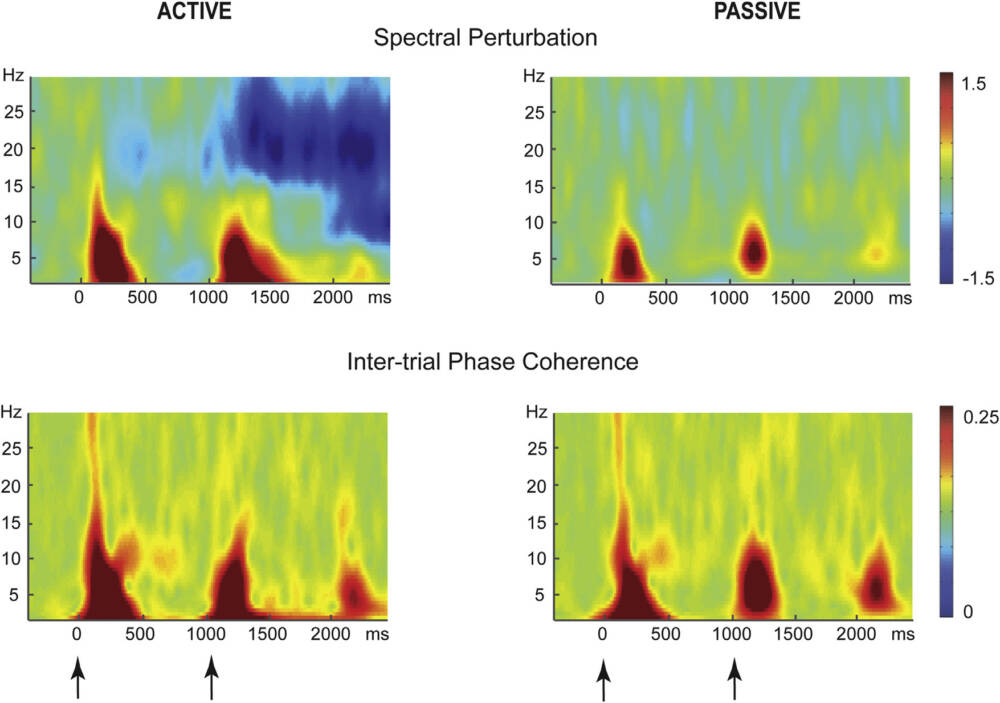

Вычисление суммарного потенциала имеет значительный недостаток: если колебания в каком-то фрагменте ЭЭГ попадают в противофазу (представьте себе несколько синусоид), то при их сложении суммарный потенциал пропадает, и таким образом ученые получают не полную картину. Ученые лаборатории физиологии слуха Института физиологии имени Павлова обратились к спектральному анализу ЭЭГ, при котором производится вейвлетное разложение каждого ее фрагмента. В результате можно получить спектральную мощность и фазовые характеристики каждого мозгового ритма (альфа, тета, дельта и так далее) и увидеть, как они изменяются во времени после воздействия различных звуков.

В новом исследовании ученые рассмотрели активность потенциала, который возникает при начале движения звука – motion onset response (MOR). Он был впервые описан в 2006 году сотрудниками Института физиологии имени И. П. Павлова и одновременно с ними группой ученых из Ноттингемского университета в Великобритании.

Потенциал MOR реагирует на скорость: чем быстрее движется звук, тем этот потенциал больше. Однако лежащие в основе MOR мозговые ритмы до сих пор не изучены. Сотрудники лаборатории физиологии слуха рассмотрели суммарный потенциал, мощность колебаний и их фазовые соотношения в контексте межполушарной асимметрии.

Ход исследований

В эксперименте приняли участие 13 человек, которые проходили чередующиеся восьмиминутные сессии активного и пассивного слушания. В ходе эксперимента доброволец находился в шумоизолированной камере с вставными звукоизлучателями в ушах, которые дополнительно заглушают внешние помехи.

В пассивных условиях звук подавался, пока человек читал книгу. Это нужно, чтобы исключить активность нейронов в ответ на рефлекторное отслеживание глазами движущегося звука: если человек слышит движущийся звук, его глаза автоматически следуют за звуком. В таком случае ученые видели бы эту мышечную активность вместе с реакцией слуховой системы на звук.

Привлечение внимания к звуку может изменять баланс активности полушарий, поэтому ЭЭГ в условиях игнорирования звука сравнивали с ЭЭГ при внимательном (активном) слушании. Во время активной серии доброволец держал перед собой графический планшет со схематическим рисунком головы, где необходимо было отмечать местоположение стационарных и движущихся звуков.

Сначала участник слышит неподвижный звук, нейроны его обрабатывают, затем звук начинает двигаться влево или вправо, нейроны подстраиваются под эту задачу. Происходит фазовая подстройка колебаний нейрональной активности, кроме того, могут добавиться новые колебания. Оказывается, суммарный потенциал МОR и фазовая подстройка соответствуют модели левостороннего игнорирования: в левом полушарии эти реакции сильнее на звуки с правой стороны, а в правом полушарии определенного предпочтения не наблюдается. А вот мощность колебаний была всегда больше в правом полушарии, что соответствует модели правостороннего доминирования.

Интересно, что именно фазовая подстройка мозговых ритмов проявляла явную зависимость от скорости сигнала, как и суммарный потенциал МОR. При этом межполушарная асимметрия не зависела ни от скорости движения звука, ни от фокусировки внимания.

Эти результаты подсказывают ответ на вопрос, почему в разных экспериментах ученые получали и получают разные данные по асимметрии.

Когда условия эксперимента таковы, что стимулы вызывают сильную фазовую подстройку, но слабый прирост мощности колебаний, получается асимметрия по модели левостороннего игнорирования. Когда же в эксперименте создается сильный прирост мощности ЭЭГ, есть шанс наблюдать правостороннее доминирование, – рассказала о выводах первый автор исследования Лидия Шестопалова.

Работа ученых внесла вклад в понимание взаимодействия полушарий мозга при решении акустической задачи. Понимание работы мозга и двух его полушарий – задача гораздо более глубокая и сложная, чем зачастую бывает представлено в популярной психологии. Эти знания – небольшой, но важный шаг на пути к клиническим разработкам в области реабилитации пациентов и к созданию видеотренажеров с эффектами виртуальной реальности для летчиков и операторов.

Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.

В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».

Сохранение либо исчезновение тех или иных частей тела у животных часто объясняется их образом жизни и способом выживания. Ученые выяснили, что самки северных оленей (карибу) сохранили рога, поскольку поедают их после рождения оленят.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно