Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Мозолистое тело связали с межполушарной асимметрией языка

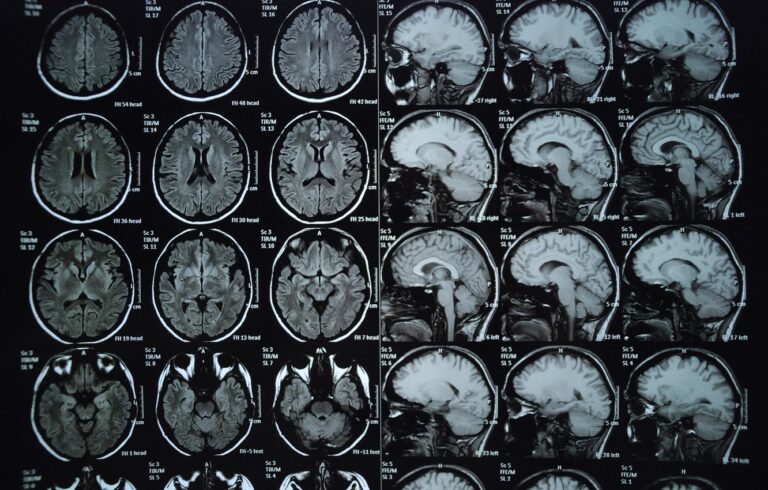

Ученые Центра языка и мозга НИУ ВШЭ подтвердили участие мозолистого тела в распределении языковой обработки между полушариями мозга. Для этого они разработали уникальное речевое задание и применили современные методы нейровизуализации.

Статья опубликована в Plos One. Работа выполнена при поддержке мегагранта правительства России в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Функциональная асимметрия высших когнитивных функций — уникальное свойство человеческого мозга. Примером асимметрии является язык человека, обработка которого у большинства людей происходит в левом полушарии. Однако у 10–15 процентов людей для обработки языка в различной степени используется и правое полушарие. Традиционно этот факт объясняли развитием левой руки как ведущей, поскольку именно левши и амбидекстры (люди, в равной степени использующие обе руки) демонстрировали смещение языковой обработки в правое полушарие.

Но недавние работы показали, что генетическая основа языковой обработки у левшей и амбидекстров различается. Кроме того, некоторые правши также демонстрируют вовлечение правого полушария в языковые функции. Оба эти факта заставили ученых искать альтернативное объяснение смещению языковых функций в правое полушарие, в частности через изучение анатомических особенностей мозга.

Исследователи Центра языка и мозга НИУ ВШЭ предположили, что с асимметрией языковой обработки связана анатомия мозолистого тела — структуры мозга, соединяющей правое и левое полушария. Чтобы это выяснить, ученые попросили 50 испытуемых выполнить языковую задачу на заканчивание предложений. От участника требовалось прочитать начало предложения вслух и закончить его подходящим по смыслу словом (например, «Теперь министр подписывает важное…»).

В это время активность мозга испытуемого регистрировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Дополнительно у каждого испытуемого измерили объем мозолистого тела. Сопоставление фМРТ-данных с объемом мозолистого тела показало, что больший объем мозолистого тела действительно связан с меньшим смещением языковых функций в правое полушарие у испытуемых.

Можно сказать, что при обработке языка мозг стремится «рационально использовать» ресурсы одного полушария — левого. Это приводит к подавлению дополнительного вовлечения правого полушария через мозолистое тело. И чем больше объем мозолистого тела у человека, тем сильнее подавляется правое полушарие при выполнении языковых функций, и наоборот. Этот результат согласуется с теоретической моделью о подавлении активности одного из полушарий через волокна мозолистого тела во время выполнения различных когнитивных заданий.

«Полученные выводы стали возможны благодаря авторскому дизайну исследования и использованию продвинутых методов обработки данных нейровизуализации, — комментирует директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой. — Обычно мозговую латерализацию языка довольно трудно надежно измерить из-за того, что типичные речевые задания, использованные в предыдущих исследованиях (называние рисунков, подбор слов на определенную букву, прослушивание речи), вызывают активацию только в некоторых частях мозговых структур, отвечающих за языковые функции. В связи с этим мы разработали уникальное речевое задание для функциональной МРТ — на заканчивание предложений, — которое надежно активирует все языковые области мозга».

Кроме того, для реконструкции мозолистого тела по МРТ-данным ученые применили продвинутый метод трактографии, основанный на сферической деконволюции. Он позволяет моделировать множественные направления волокон внутри минимальной единицы объема (воксела) и из-за этого лучше реконструирует пересечения разнонаправленных волокон, чем традиционная диффузионно-тензорная модель. Метод демонстрирует большую надежность в сравнении с традиционно используемой диффузионно-тензорной трактографией.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.

Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно