Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В ДВФУ разработали новый метод лечения травмы спинного мозга с помощью нейромодуляции

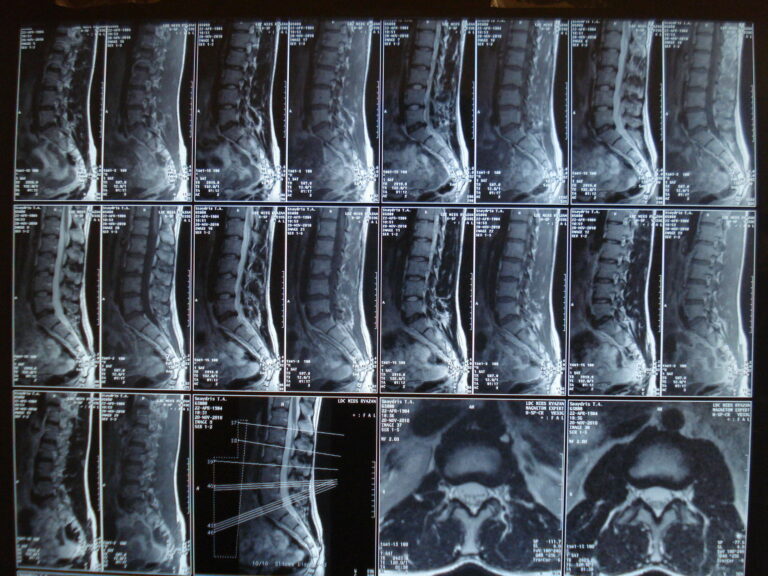

Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и центра НТИ ДВФУ по нейротехнологиям, VRи AR вместе с ведущими мировыми экспертами предлагают пересмотреть сложившуюся практику терапии спастического синдрома — одного из главных осложнений после тяжелых травм позвоночника с частичным перерывом спинного мозга, которое влечет ухудшение состояния пациента и резко ограничивает возможности реабилитации. Новый протокол лечения уже внедрили в Медцентре ДВФУ и опробовали на реальных пациентах.

Статья об этом опубликована в Progress in Brain Research. Ученые разработали протокол персонализированного отбора парализованных пациентов с травмой спины и тяжелой формой спастики на хирургическое лечение — имплантацию стимулятора спинного мозга или баклофеновой помпы. Эти альтернативные методики впервые сравнили на примере двух экспериментальных групп.

При отборе на операцию специалисты ДВФУ предлагают проводить пациентам предварительную экспериментальную стимуляцию спинного мозга в течение 3-5 дней, а при отсутствии отклика на стимуляцию импульсами тока протестировать их организм на отклик к баклофену. Это важный этап, по результатам которого врач вместе с пациентом принимает решение, что именно имплантировать.

Исследователи отметили, что на 12-й месяц после операции обе группы пациентов продемонстрировали существенные улучшения по сравнению с контрольной группой, при этом пациенты с баклофеновой помпой также продемонстрировали улучшенную моторику. Несмотря на это, ученые утверждают, что стимуляция спинного мозга (SCS) – более перспективная методика терапии и предлагают пересмотреть сложившуюся мировую практику терапии пациентов с тяжелыми спинальными травмами.

«Ежегодно в мире около 800 тысяч человек получают сочетанную травму позвоночника с перерывом спинного мозга — это очень тяжелая травма, при которой выживает только каждый третий пострадавший. Как правило, это полностью парализованные инвалиды, и что особенно печально, в большинстве своем это молодые люди в возрасте 20-25 лет.

Спастический синдром развивается у 80 процентов пациентов, он резко ограничивает возможности реабилитации и провоцирует тяжелые осложнения, — говорит Игорь Брюховецкий, заведующий лабораторией молекулярной и клеточной нейробиологии департамента фундаментальной медицины Школы биомедицины. — Имплантация баклофеновой помпы (ITB), — наиболее распространенный метод лечения таких пациентов.

В организм человека имплантируют устройство, которое доставляет баклофен к спинному мозгу, тем самым вызывая снижение тонуса мышц. Метод связан с очень большим количеством осложнений и рисков, но, главное, он практически навсегда привязывает больного к такой терапии, лишая его даже надежды на улучшение».

Нейромодуляция спинного мозга электричеством с помощью небольшого вживляемого стимулятора (SCS) — это еще один шаг в решении проблемы вертикализации и двигательной реабилитации людей после тяжелой травмы позвоночника. Такая операция дает парализованным пациентам дополнительную надежду на максимально возможное восстановление.

Суть в том, что сигналы от стимулятора направляются к имплантированным на спинной мозг электродам и помогают активировать нейрональные цепи ниже травмы. Нейронные сети становятся способны принимать команды от головного мозга, активируя в спинном мозге нейроны, которые отвечают за работу мышц ног.

«Согласно накопленным данным, полный анатомический перерыв спинного мозга – явление достаточно редкое, а в случае частичного перерыва возможно некоторое восстановление. Систематическая нейропротекция и регенеративная терапия, в том числе с использованием биомедицинских клеточных продуктов — главная задача первого-второго года лечения, в ходе которого возможно существенное улучшение неврологических функций.

Это требует принципиально иного подхода к терапии спастического синдрома. Один из вариантов решения проблемы — имплантировать систему стимуляции спинного мозга (SCS), которая позволяет снизить спастичность, подавляя электрическим током патологические импульсы в спинном мозге», — говорит Артур Биктимиров, один из авторов исследования, врач-нейрохирург Медицинского центра ДВФУ, аналитик центра НТИ ДВФУ.

Ученый уточнил, что у пациентов с полным разрывом спинного мозга реабилитационный потенциал минимальный. Однако именно стимуляция спинного мозга открывает возможности для двигательной нейрореабилитации на этапах, когда другие методы не работают.

В исследовании учли результаты лечения 66 пациентов Медцентра ДВФУ с повреждением спинного мозга и тяжелой спастикой в возрасте от 18 до 62 лет, которые были парализованы ниже уровня травмы. Средний возраст пациентов составил 36 лет. Первой группе из 18 человек, в соответствии с результатами предварительного тестирования, вживили устройство нейростимуляции спинного мозга, второй, из 15, – помпы с баклофеном. Остальные пациенты предпочли оперативному лечению консервативное и вошли в контрольную группу.

Методика нейромодуляции разрабатывается на базе Школы биомедицины ДВФУ, Медцентра ДВФУ и Центра НТИ ДВФУ по нейротехнологиям, виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными экспертами. Центр НТИ ДВФУ открыт на кампусе университета в 2017 году. Здесь разрабатывают линейку образовательных и медицинских продуктов, а также учат создавать VR/AR-технологии.

Эксперты центра в сотрудничестве с индустриальными партнерами уже создали ряд продуктов для обучения по предметам школьной программы в виртуальной реальности и провели их тестовое внедрение в школах, что соответствует задачам национального проекта «Образование». Задачи НТИ интегрированы в нацпроект «Наука», согласно целям которого, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно