Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые оценили влияние городов и заводов на микробное разнообразие почв в Арктике

Исследователи выяснили, что в арктических городах, в частности Апатитах, разнообразие почвенных микроорганизмов примерно на 43 процента выше, чем в природных почвах. Это связано с тем, что при создании городских зеленых зон часто используются почвенные смеси, обогащенные углеродом и питательными веществами, необходимыми для микроорганизмов. При этом вблизи металлургических заводов, напротив, состав микробных сообществ оказался беднее, что может негативно сказываться на круговороте веществ в экосистеме и состоянии местной растительности.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Geoderma Regional. Арктические почвы подвергаются значительным изменениям в результате человеческой деятельности, в частности работы горнодобывающих, металлургических и других предприятий, а также под воздействием развития городов. Так, в почвах могут накапливаться тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды и другие вредные вещества, негативно влияющие на почвенные микробные сообщества. Поскольку микроорганизмы участвуют в круговороте питательных веществ — разложении органических соединений и доставке неорганических растениям, — важно отслеживать влияние промышленной деятельности и городской среды на них.

Ученые из Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва) с коллегами с помощью молекулярно-генетических методов исследовали разнообразие и численность микроорганизмов в природных, промышленно загрязненных и городских почвах Мурманской области. Авторы отобрали образцы почв в Мурманске (крупнейшем городе региона), Апатитах (городе, в пять раз меньшем по численности населения), а также вблизи двух заводов — медно-никелевого в городе Заполярном и алюминиевого в Кандалакше.

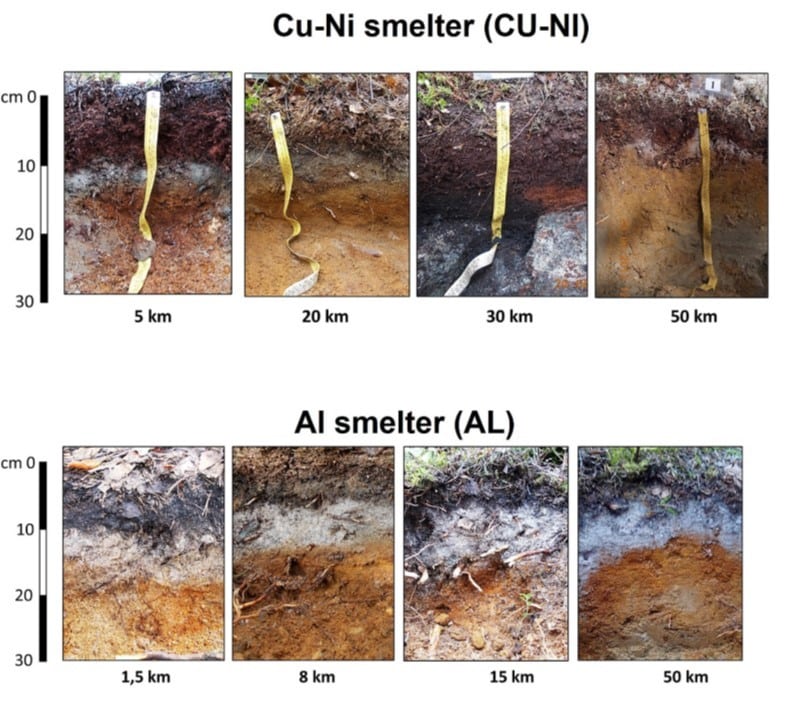

При этом в Мурманске и Апатитах исследователи отбирали образцы с учетом большого пространственного разнообразия городских почв: в жилых районах и общественных зонах в разных частях городов. В Кандалакше и Заполярном образцы взяли на разном расстоянии (от 1,5 до 50 километров) от заводов, которые служат основными источниками загрязнения почв. В качестве контроля использовались условно фоновые почвы, которые не подвергаются влиянию человеческой деятельности.

Затем ученые определили химический состав почв. Оказалось, что почвы вблизи медно-никелевого завода содержали почти в 100 раз больше никеля и в 60 раз больше меди, чем природные. В почвах около алюминиевого завода оказалось в 22 раза больше фтора и алюминия, чем в естественных условиях.

Кроме того, исследователи расшифровали последовательности молекул ДНК, содержащихся в образцах, и оценили видовой состав и численность почвенных микроорганизмов.

Анализ показал, что микробные сообщества в почвах Мурманска и Апатитов были схожи: в них преобладали представители крупнейшей бактериальной группы протеобактерий (Proteobacteria), а также микроскопические грибы-аскомицеты (Ascomycota). При этом количество видов микроорганизмов в почвах городских зеленых зон оказалось на 43% выше, чем в природных. Одна из причин состоит в том, что при создании зеленых зон, например, газонов, используют искусственные почвенные смеси, которые содержат больше углерода и питательных веществ, необходимых для жизнедеятельности бактерий, чем природные почвы. Таким образом, городская среда способствует созданию новых ниш, которые повышают микробное разнообразие.

В промышленных зонах — вблизи медно-никелевого и алюминиевого заводов — состав почвенных микроорганизмов оказался значительно изменен по сравнению с природными территориями и городскими почвами, отдаленными от предприятий. Здесь микробное разнообразие в целом оказалось снижено, и это может указывать на менее эффективный круговорот питательных веществ и медленное разложение органических веществ в почве — процессы, обеспечивающие стабильность всей экосистемы.

При этом в почвах в районе медно-никелевого завода по сравнению с естественными количество актиномицетов — «нитчатых» бактерий — уменьшилось на 31 процент, а фотосинтезирующих бактерий Chloroflexii и микроскопических грибов-аскомицетов возросло в 157 раз и в 1,2 раза соответственно. Это говорит о том, что последние группы микроорганизмов оказались наиболее устойчивы к загрязнению почвы никелем и медью.

Почвенные микробные сообщества вблизи алюминиевого завода имели менее выраженные изменения, а преобладающими группами микроорганизмов в них были Proteobacteria и Basidiomycota — грибы, формирующие плодовые тела в виде ножки и шляпки.

«Поскольку в Арктике активно развиваются города и промышленность, необходимо отслеживать, как подобная деятельность влияет на микробные сообщества почвы. Это влияние важно учитывать при разработке стратегий для смягчения негативных последствий антропогенного влияния и поддержания здоровых и устойчивых экосистем Арктики. В дальнейшем мы планируем подробнее изучить функциональную структуру микробных сообществ городских экосистем и найти ключевые виды в различных нишах.

Эти виды играют решающую роль в поддержании структурной целостности экосистем, влияя на динамику и устойчивость сообществ. Кроме того, мы будем исследовать, как изменяется функциональная и видовая структура микробных сообществ при таких условиях как потепление климата в Арктике и использование противогололедных средств в городах», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Мария Корнейкова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории арктических урбоэкосистем научного центра «Смарт технологии устойчивого развития городской среды в условиях глобальных изменений» РУДН имени Патриса Лумумбы.

Ранее авторы определили, что микроорганизмы, населяющие почвы арктических городов, осуществляют химические превращения углеродсодержащих молекул быстрее, чем обитатели природных территорий. Из-за этого в городах почвы активнее «дышат», то есть выделяют углекислый газ в атмосферу, и тем самым вносят значительный вклад в изменение климата.

В исследовании также принимали участие сотрудники Почвенного института имени В.В. Докучаева (Москва), Института географии РАН (Москва), Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н.А. Аврорина КНЦ РАН (Апатиты), Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН (Апатиты) и Вагенингенского университета (Нидерланды).

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

До сих пор для ученых оставались загадкой, почему угасла культура Шицзяхэ, процветавшая в позднем неолите — начале бронзового века в среднем течении реки Янцзы. Результаты нового исследования, наконец, дали ответ на этот вопрос.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно