Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Связь глобального потепления и роста засушливости поставили под сомнение

Вопреки ожиданиям, даже в экстремально теплом периоде истории планеты с засушливостью были большие проблемы. Ранее не удавалось понять, почему обходилось без нее. Новые данные проясняют вопрос и проливают новый свет на будущее юга России.

На каждый градус роста среднегодовых температур на планете на ней существенно увеличивается количество осадков — не менее чем на 1-2%. Это уже произошло за последние 100 лет (температура в среднем по планете выросла как раз на градус) и, как ожидается, будет происходить далее. Однако общее количество осадков — еще далеко не все. Дело в том, что, по расчетам климатических моделей, в ряде частей планеты осадков при этом станет меньше — это так называемый сценарий «где мокро, станет мокрее, где засушливо — станет суше». Практически все существовавшие модели предсказывали такую схему для океанских просторов и субтропиков.

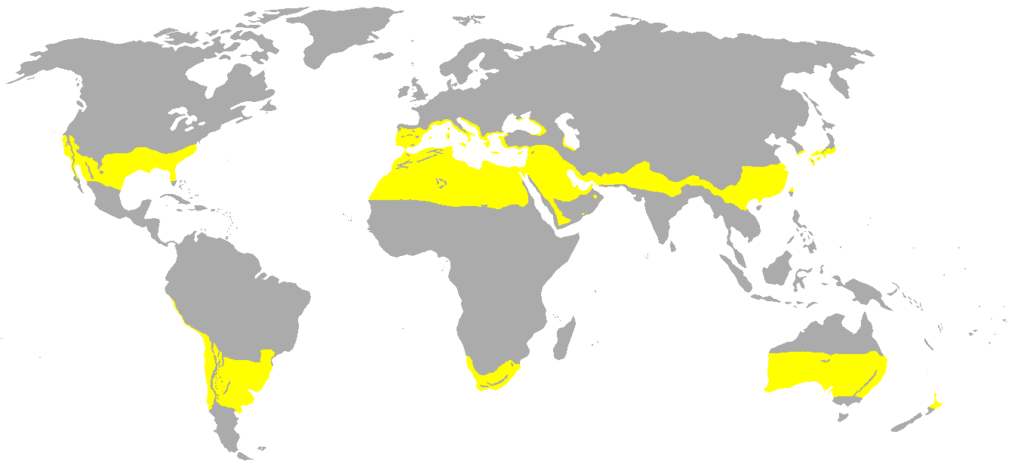

То есть если в тропиках и высоких широтах потепление ведет к росту количества осадков даже в моделях, то в субтропиках (на карте) ситуация была куда хуже. Влажные зоны получали еще больше осадков, чем сейчас, а засушливые — куда меньше, отчего опустынивались. На этой основе многие предсказывали (и продолжают предсказывать) опустынивание в Испании и других странах Средиземноморья и даже для юга России ожидают сходные тенденции.

Правда, был нюанс: данные по прошлым теплым эпохам показывали совсем иную картину. Например, юг Испании 120 тысяч лет назад (тогда на Земле было так же тепло, как будет к концу XXI века) имел немало лесов. Такое противоречие вызывало ожесточенные дебаты: сторонники совершенства современных моделей пытались заявлять, что данные по прошлым эпохам неполны или что тогда «все было иначе, поэтому данные той эпохи не сработают в будущем», но не уточняя, что именно было иначе 120 тысяч лет назад.

Международная группа исследователей решила выяснить, почему прошлые эпохи показывают отсутствие роста засушливости в субтропиках при потеплении. Для этого они обратились к экстремально теплой эпохе раннего эоцена, 48-56 миллионов лет назад. В тот момент климат побережья Северного Ледовитого океана был как сейчас на Южном берегу Крыма, субтропические леса простирались практически до Южного полюса в Антарктиде, а остальная Земля была еще теплее.

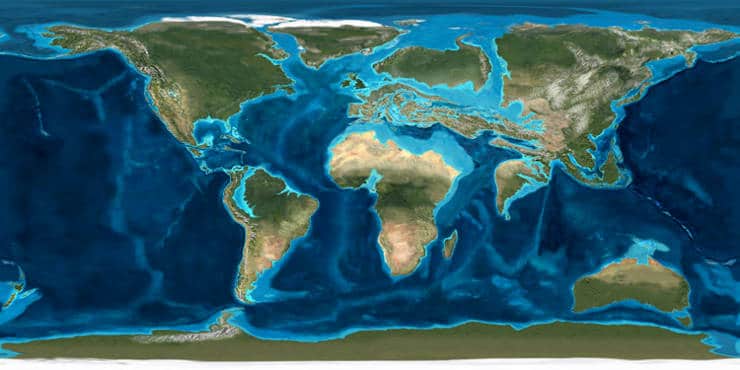

Ученые применили крайне продвинутую климатическую модель последнего поколения (DeepMIP). Как и ожидалось, при сильном потеплении она показала, что широты от 30 градусов и севернее в теплом климате имеют больше осадков и то же самое верно для широт от нулевой до 15 градусов. Субтропики, напротив, показали снижение показателя общей увлажненности: рост испаряемости из-за потепления там обгонял рост осадков.

При этом неожиданно оказалось, что разброс уровня осадков в субтропиках для разных вариантов моделирования весьма велик. Обычно это говорит о несовершенстве модели по отношению к тому или иному сценарию.

Чтобы понять, отчего так получилось, авторы работы обратили внимание на те модельные сценарии, которые подошли ближе всего к реальным палеоклиматическим данным по раннему эоцену — то есть показывали увлажнение и субтропиков. Оказалось, ближе всех к действительности те модели, где разница средних температур на разных широтах была выбрана минимальной.

Исходя из палеоклиматических данных ученые предположили, что реальные разницы температур в разных широтах при особо теплом климате могли быть даже больше, чем заложено и в такие модельные сценарии. Следовательно, по мнению авторов исследования, субтропики при реальном потеплении могут испытывать увлажнение, даже если сила глобального потепления будет экстремально большой. Напомним: в раннем эоцене среднегодовые температуры на Земле достигали плюс 26, а сегодня — лишь плюс 15 (плюс 14 до начала глобального потепления). По сути, это означает, что даже при максимально мыслимом потеплении на планете ее субтропики (как и остальные зоны) могут стать не менее, а более увлажненными, чем сейчас.

На сегодня субтропический климат типичен для ряда областей юга России — юга Крыма, Сочи, юга Дагестана. До сих пор в СМИ можно встретить предположения, что в будущем этим регионам угрожает рост засушливости. Новая работа указывает, что скорее стоит заботиться созданием особо мощной ливневой канализации по образцу экваториальных стран. Кстати, сильные дожди в последний десяток лет неоднократно становились причиной гибели людей в вышеперечисленных регионах России, а вот с засухами там выходило заметно скромнее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии