Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Нейробиологи объяснили механизм, лежащий в основе классической зрительной иллюзии

Новое исследование показывает, что оценка яркости представляет собой низкоуровневый процесс и может проходить в сетчатке глаза.

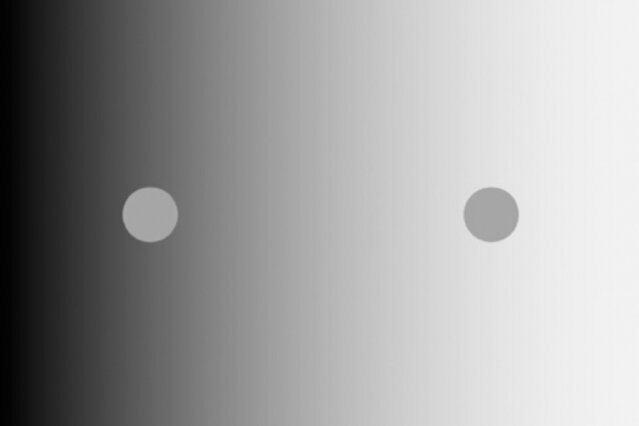

Многие из вас наверняка видели эту оптическую иллюзию: две серые точки на градиентном сером фоне. Обе точки идентичны по цвету, но из-за неоднородного фона мы воспринимаем их по-разному. Этот эффект называют одновременным световым контрастом.

Нейробиологи более сотни лет пытаются выяснить механизмы, лежащие в основе этого феномена. Новое исследование, проведенное учеными из Массачусетского технологического института, показывает, что в основе одновременного светового контраста может лежать оценка яркости, которая происходит еще до того, как визуальная информация достигает зрительной коры головного мозга. Статья об этом опубликована в издании Vision Research.

Где же происходит такая оценка? Вполне возможно, что еще в сетчатке глаза. «Все наши эксперименты указывают на то, что это низкоуровневый феномен, — говорит Паван Синха, специалист по нейробиологии зрения. — Результаты помогают ответить на вопрос о том, какой механизм лежит в основе этого фундаментального процесса оценки яркости, который считается краеугольным камнем для многих других видов визуального анализа».

В рамках одного из своих исследований авторы статьи изучали слепых детей из Индии, которым возвращали зрение хирургическими методами. Оказалось, такие дети были восприимчивы к одновременному световому контрасту почти сразу после того, как обретали способность видеть (через 24-48 часов после снятия повязок с глаз). Это доказывает, что оценка яркости базируется на достаточно простой нейронной схеме, не требующей предварительного визуального опыта для своей настройки.

Интересно, что восприятие яркости не всегда пропорционально количеству света, которое наши глаза получают от объекта или элемента изображения. «У вас может быть очень темный кусок ткани под ярким прожектором, и количество света, которое вы от него получите, может быть таким же или даже большим, чем количество света от белого листа бумаги при тусклом свете, — объясняет Паван Синха. — Перед мозгом стоит задача выяснить, насколько светлая или темная поверхность [находится в поле зрения], ориентируясь только на количество энергии, которое получает глаз».

Фактически, определяя яркость объекта или элемента, мозг должен произвести что-то вроде математического действия: умножить два числа, которые представляют собой количественные характеристики уровня освещенности и степени темноты поверхности. Полученный при этом результат будет оценкой количества энергии. Эта задача кажется невыполнимой, так как множество разных пар чисел могут давать практически одинаковое произведение.

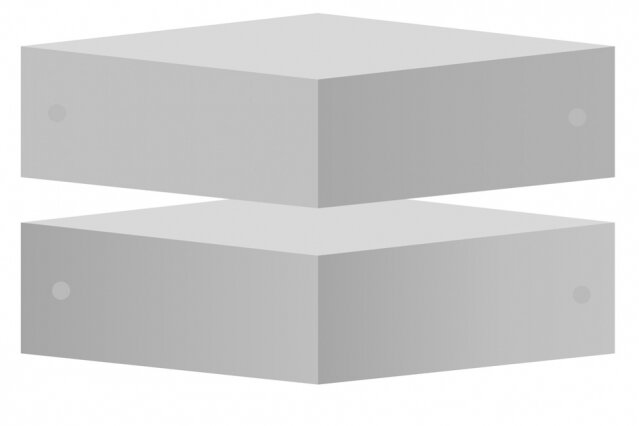

Чтобы продемонстрировать, что оценка яркости — процесс низкоуровневый, ученые создали изображение куба, одна грань которого была немного ярче другой. Однако освещенность более яркой стороны была ниже, чем у менее яркой грани: из-за этого серая точка, находящаяся «в тени», выглядела темнее, чем идентичная точка, расположенная на менее яркой, но лучше освещенной поверхности. «Это противоположно тому, что происходит на стандартном одновременном световом контрасте, когда точка на темном фоне выглядит ярче, чем на светлом, — говорит Синха. — Такой результат противоречит гипотезе о том, что высокоуровневый анализ условий освещения способствует оценке яркости».

Еще одна серия экспериментов была предназначена для локализации процессов оценки яркости. В ее основе лежит любопытный факт о том, что, получая комбинированное изображение от двух глаз, мозг почти полностью утрачивает информацию о том, с какого глаза были получены те или иные данные. Однако, используя специально разработанные изображения параллелепипедов с градиентными серыми гранями, исследователи обнаружили, что для оценки яркости не нужно ждать, пока информация из двух глаз будет объединена. Согласно гипотезе, выдвинутой авторами работы, процесс оценки проходит еще в сетчатке глаза.

Эта работа меняет взгляды нейробиологов на то, как человек воспринимает визуальную информацию. Некоторые процессы, которые считались высокоуровневыми, на самом деле, базируются на достаточно простых схемах и присущи человеку уже с рождения.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии